11月初旬に米国に出張して、あらためて日米の物価水準の開きに驚かされた。

ニューヨーク到着の翌朝、早く目が覚めたので、以前行った人気B級グルメの老舗ベーグル店「バーニーグリーングラス」へ向かうことにした。

いきなり地下鉄の初乗り料金の高さに直面した。2.9ドル。1ドル=154円換算(以下同様)で447円だ。東京の2.5倍である。

スモークサーモンとクリームチーズのベーグル(筆者撮影)

同店に着いたところ行列ができていた。15分待って歩道上のテーブル席に案内された。周囲に近隣住民らしき常連客がいたので、彼らの注文を真似て、出張同行者とスモークサーモンとクリームチーズのベーグル、サーモンと一緒に炒めたスクランブルエッグ、ラトケス(ポテトを揚げた東欧料理)、コーヒーなどを頼んでみた。

満足度は今回も大変高かった。しかし20%のチップと税金を加えた支払い額はなんと一人7342円。たまにトラックの排気ガスがほのかに香る歩道上の席でこの値段だ。東京なら一流ホテル高層階でのモーニングビュッフェの価格である。ニューヨークのB級グルメは、悲しいかな今のわれわれにはA級価格帯になってしまう。

セルフカフェの缶コーラが800円

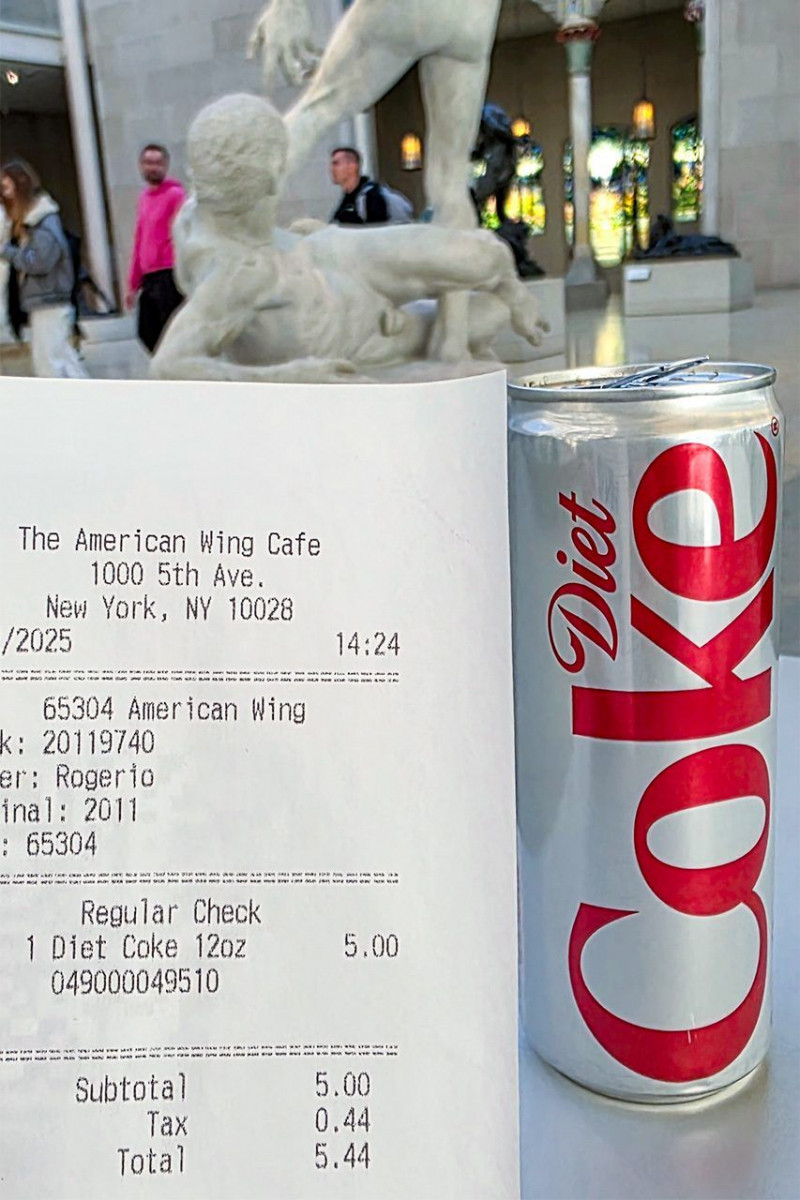

カフェの缶コーラとレシート(筆者撮影)

メトロポリタン美術館のセルフサービス式カフェでも驚かされた。時差ボケのぼんやりした頭で値段をよく見ずにカードのタッチ決済でダイエット・コーク(355ml缶)を買った。席に着いてレシートを見たら、5.44ドル=838円だった。

日本の定食チェーン「大戸屋ごはん処」がタイムズスクエアの近くに店を開いている。久しぶりに入ってみた。「しまほっけ焼き」と「定食セット」に「とろろ」を注文した。海外出張で疲れ気味の胃には大変ありがたい。しかしながらお値段は計7145円(チップ20%、税込み)。東京の店なら同じメニューで1240円だから5.8倍である。

周囲を見渡すと、以前は大勢いた日本人駐在員やその家族の姿が見当たらない。代わりに地元客でにぎわい、店内はほぼ満員だった。

ということはブロードウェイのミュージカル・チケットはどうなっているのか? 値段を調べてみた。ハイシーズンの12月後半の週末夜の場合、公式ウェブサイトで「ライオンキング」は最高価格席が6万4988円だ。東京で同演目の最高価格席は1万3000円だから5倍になる。

ワシントンDCの大手ドラッグストアで、フツーのサンドイッチを購入した。やや大きめだから日本なら400円台だろうか。しかしここでは10.6ドル=1632円だ。

大戸屋の定食(左)とワシントンDCで購入したサンドイッチ(筆者撮影)

個人経営らしき小ぶりの土産物店に入ったら、店主が「日本人か?」と聞いてきた。彼は2週間の日本旅行を堪能して、大阪から今朝帰ったところだという。

「日本は素晴らしい!人々は皆親切で、ホームレスはいない。しかも物価がすごく安い。おいしいランチが5~6ドルとは信じられない、ぜひまた行きたい!」

日本を褒めてくれるのはうれしいが、彼らにとって明らかに“安い日本”になってしまっている。日本の優良なコンテンツをわれわれは安売りし過ぎている。

超円安を誘導する低金利維持政策

日米の物価水準がこんなにも開いている第1の原因は、米国でのインフレ進行がある。ご参考までにGOBankingRatesの推計によると、快適に暮らすことができる最低の年収はニューヨークで2840万円、ワシントンDCだと2433万円だという(全米1位はシリコンバレーがあるサンノゼの4080万円)。

第2のより大きな原因は超円安にある。ドル円の購買力平価を日米の物価水準が同じになる為替レートと見なした場合、現在の円はそれよりも強烈に割安だ。同程度の割安度を過去へとたどっていくと、1ドル=360円時代だった1970年まで戻ってしまう。

つまり半世紀ちょっと前の、先進国と見なされていたか微妙な時期の日本人が、米国に来て驚嘆した物価の高さと今はおおよそ似た状況にある。なお、欧州、英国、オーストラリアなどの通貨は、円のような超割安状態になっていない。それらの国々の人々はわれわれほど米国の物価が高いとは感じていないことになる。

この超円安の底流には、長期的な日本経済の競争力低下がある。しかしそのトレンド以上に急激な円安が近年起きている。主因は日銀の低過ぎる政策金利とその修正への熱意の低さにある。政策金利から総合インフレ率を差し引いた実質政策金利は、米国は0.88%だが日本はマイナス2.4%だ。あたかも全力で円安誘導しているような状態なのである。

食料自給率、エネルギー自給率が非常に低い国で大幅な通貨安を黙認すれば、自ずと国内で多くの家計が苦しむことになる。その痛みを減税や補助金で和らげ続けたら、財政は悪化し続けると同時に、インフレという火に油を注ぎ続けることになる。過剰に低い実質金利はさらに株式や不動産など資産価格を過熱させるなど多方面に歪みをもたらしている。

一方で、米国における大半の日本企業は現地スタッフの給与水準の高騰に苦慮している。「今のような円安が続くと、良い人材を確保できず、海外での10年後の日本企業の競争力はかなり落ちているだろう」と国力低下への嘆きを聞いた。

日本国内には、政府も含め金利を上げて欲しくないと思っている人が多い。しかしバランスを欠いた低金利維持は大きなコストとして跳ね返ってくることを認識する必要がある。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。