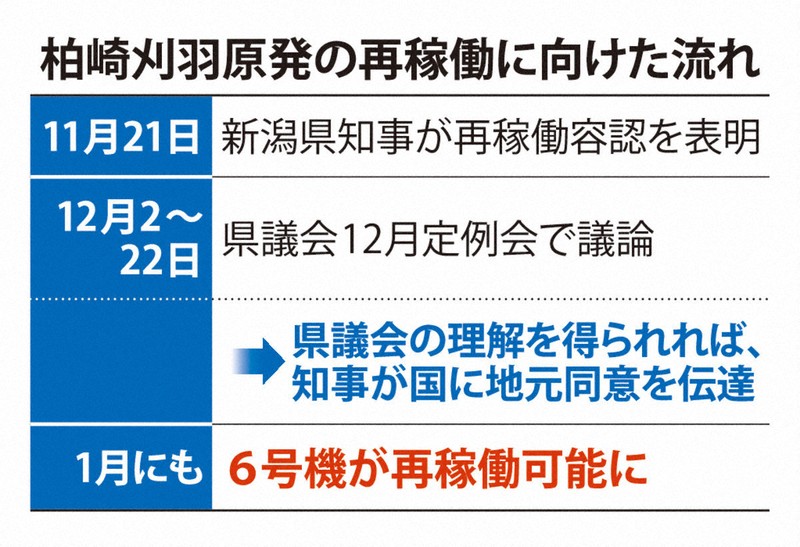

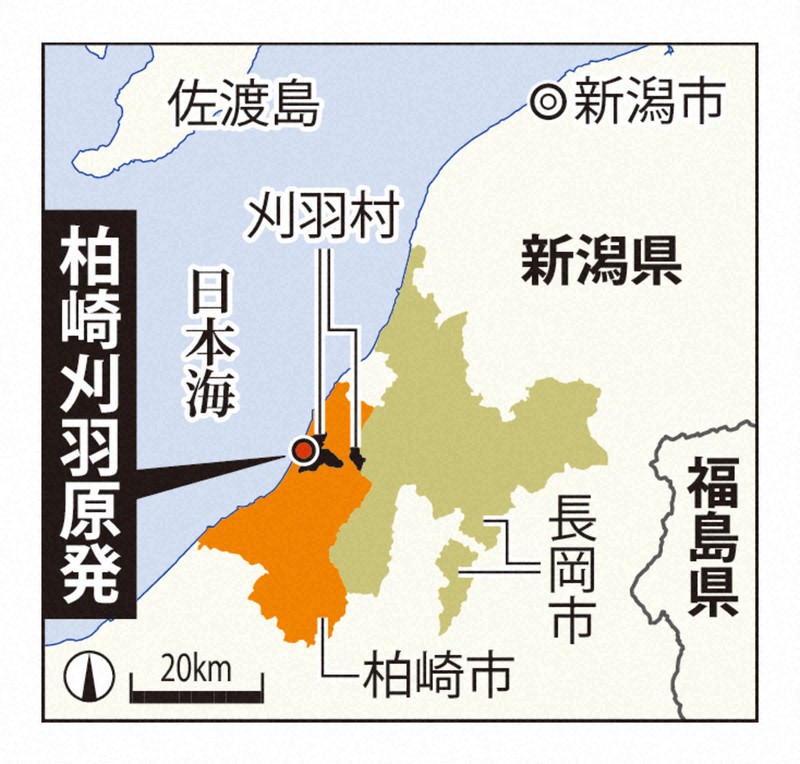

新潟県の花角英世知事は21日、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認する考えを表明した。12月2日招集の定例県議会での議決を経たうえで、政府と東電ホールディングス(HD)に正式に地元同意を伝達する。その他の前提はそろっており、早ければ2026年1月にも6号機の再稼働が見込まれる。東電HDにとって福島第1原発事故以降、初の再稼働となり、日本の原子力政策の大きな転換点となる。

花角氏は県庁で臨時の記者会見を開き、国が除雪体制の強化など7項目の対応を確約することを条件に、6、7号機の再稼働を容認すると発表した。

花角氏は「(容認、反対)どちらかの答えを取れば、反発が残るのは避けられない。反発を小さくしたいと、多くの人の声を時間をかけて伺うというプロセスを大事にしたつもりだ」と説明。「私自身の仕事のやり方を判断していただきたい」とも語り、今後知事の職務を続けることについて、県議会の信任を得たいと示した。

県関係者によると、関係広報費約3000万円を計上した補正予算案を12月議会に提案し、賛成多数で可決されれば信を得られたと判断する方針。

会見で配った資料では、容認理由について、火力に依存した東日本の電力供給の脆弱(ぜいじゃく)性や電力料金の東西格差などの観点から、再稼働が必要だとする国の方針は「理解できる」と指摘。原子力規制委員会や県の技術委員会で安全性が確認されたことも挙げた。

事故時の国の対応や県・市町村の避難計画をまとめた「緊急時対応」が国の原子力防災会議で認められたことも安全性を判断する材料の一つになったと説明。県が実施した事故時の被ばく線量シミュレーションで、避難計画通りの対応が行われれば「(国際原子力機関の)基準を上回る被ばくを避けることができる見込みと示された」とも評価した。

柏崎刈羽原発は福島原発事故から1年後の12年3月に6号機が定期検査のため停止したことにより、全ての原子炉が停止した。

だが福島原発事故の処理のため巨額の費用負担を抱える東電HDは、6、7号機の再稼働を経営再建の「カギ」と位置づける。

6、7号機とも17年12月、原子力規制委が福島原発事故後に定めた新規制基準に適合し安全審査に合格した。テロ対策の不備で一時、原子力規制委から事実上の運転禁止命令を受けたが、23年12月に命令は解除された。また岸田文雄政権で国は「原発回帰」に転換。6号機は既に核燃料が装着され、技術的な準備も整っている。事実上必要な地元同意のうち立地自治体の柏崎市と刈羽村の両首長も容認の姿勢を示し、知事の判断が残っていた。

花角氏は判断にあたり、「県民の意思を見極め、リーダーとして判断し、その判断について県民の意思を確認する」との道筋を示してきた。

県民意思を「見極め」るため1万2000人を対象に9月に実施した県民意識調査では県全体で再稼働の賛否が拮抗(きっこう)。再稼働の条件が現状で「整っていない」との回答も6割に上るなど、厳しい結果となった。

今後は補正予算案の議決により「県民の意思を確認」する段階に入る。知事与党会派の自民党が過半数を占める県議会での信任は決定的で、閉会日の12月22日以降、政府に再稼働容認を伝える見通しだ。関係者によると、その後の原子力規制委の確認が順調に進めば、1月中にも原子炉起動が可能な状態になる見通し。【木下訓明、神崎修一、戸田紗友莉、木許はるみ】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。