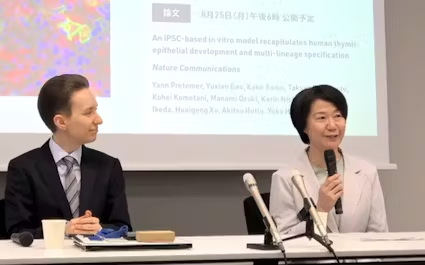

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の浜崎洋子教授らは、ヒトのiPS細胞から「胸腺上皮細胞」を作製することに成功した。病原体などを攻撃し、自分を攻撃しないように教える「教育役」の機能を持つ細胞で、免疫に異常が起きる病気やがん治療への応用が期待される。

研究成果は25日付の英科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された。

心臓の上にある胸腺と呼ばれる組織は体の中で免疫反応を担う「T細胞」を生み出す能力を持つ。胸腺の上皮細胞はT細胞に、自分の細胞を攻撃しないように教え込み、がん細胞やウイルスなどの目印を認識させる。胸腺組織は老化とともに少なくなる。老化によって免疫機能が弱くなる一因とされる。

研究チームはiPS細胞から分化させた細胞に「レチノイン酸」という物質を添加することで、胸腺上皮細胞に特徴的な遺伝子が発現することを見つけた。この発見をもとにiPS細胞を培養することで、胸腺上皮細胞の作製に成功した。

できた胸腺上皮細胞と、ヒトの胸腺から採取したT細胞のもととなる前駆細胞を混ぜて胸腺組織を立体的に再現したところ、様々な抗原に対応可能なT細胞ができたという。

がんの最新治療技術には、がん抗原などの目印を記憶させた強力なT細胞を作製し、患者に移植する手法が注目されている。しかし、がん細胞は抗原を変化させることでT細胞の攻撃から逃れる性質がある。様々なT細胞を生み出す胸腺組織をがん治療に使うことができれば、従来より多様性のある攻撃効果が期待できる。

CiRAの浜崎教授は「胸腺組織を体外で作って様々なT細胞を作り出し、それを移植することも選択肢だ。胸腺が生まれつきない先天性無胸腺症やがん治療などに応用をめざしたい」と話した。

【関連記事】

- ・老化細胞が周囲を老いさせる仕組み、京都大学などマウスで解明

- ・再生医療で移植する細胞、安く高精度で分別 京都大学や東京大学など

- ・京都大学、iPS細胞から「ミニ顎骨」 マウスで組織再生を確認

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。