「日本の造船業は危機の入り口に立っている──」

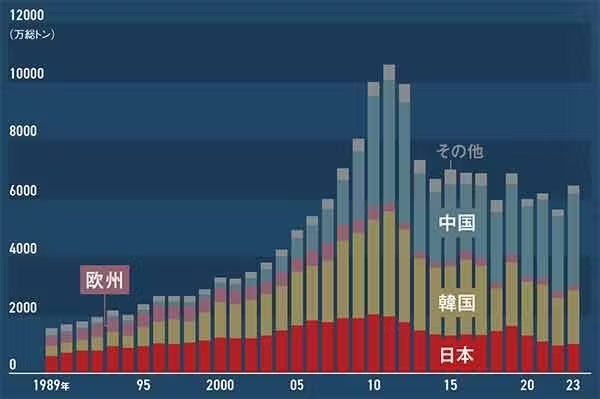

国内造船大手ジャパン マリンユナイテッド(JMU)で社長を務め、現在は次世代環境船舶開発センター(GSC、東京・千代田)理事長を務める三島愼次郎氏はこう指摘する。同氏の危機感をあおるのは、日本の造船会社による建造量が年1000万総トンを切りつつあることだ(下のグラフ)。

「最低1000万総トンはないと、造船会社で働く人員を維持できない。エンジンなどを造る舶用機器メーカーも維持できない」(三島氏)。造る人やエンジンが確保できなければ、日本で船を造ることができなくなる。

国土交通省も建造量の減少を懸念する。「日本船主の発注による建造量が日本の造船所による建造量を、2020年を境に上回っている。現在の受発注の状況を踏まえると、この傾向は今後も続くことが想定される。日本の海運会社や船主の需要を日本の造船所が満たすことができなくなれば、日本の海事クラスターの維持が難しくなる」(吉田正則船舶産業課長)

造船市場は中国と韓国による寡占状態だ。日本で船を造ることができず、「これらの国との関係が悪化したならば、他を探すのは難しい」。造船・海運に携わる多くの人がこうした不安を口にする。

日本は四方を海に囲まれており、エネルギー資源や食料を含む貿易量の99.6%(重量ベース)を海運に依存している。船を造ることができなくなれば、海運も成り立たない。国民の暮らしも企業の経済活動も維持できない、という悪夢が浮上する。自民党の経済安全保障推進本部などは25年6月、政府に提出した「我が国造船業再生のための緊急提言」の中で「『造船業が滅べば、国も滅ぶ』という強い危機感を持たなければならない」と警鐘を鳴らした。

日本の造船業が衰えたわけ

日本の造船業はなぜこのような状況に陥ったのか。

実は造船業は1970年代から苦難の道を歩んできた。73年の第1次石油危機を境に原油の輸入量がどんどん減った。同年度の輸入量が2億8800万キロリットルだったのに対し2023年度は1億4400万キロリットル。50年間で半減した。それゆえタンカーの需要も縮小した。1985年のプラザ合意が招いた円高は造船会社の経営にダメージを与えた。船は国際市場で取引されるので収入はドル建てだが、コストは円建てが多い構造になっている。

中国が2001年、世界貿易機関(WTO)に加盟し高度経済成長を本格化し始めると、鉄鉱石や石炭、原油、食料を運ぶ需要が急拡大した。これが新造船の建造を後押し。世界の船の建造量は11年、初めて1億総トンを上回った。ただし、その恩恵の多くは中国の造船会社の懐に入った。

「この時、日本の造船業はドックを新設するなどの投資を行わなかった。造船の需要は変動が大きいので、将来、余剰生産力を抱える懸念があった」(三島氏)

08年にリーマン・ショックが世界を襲うと、案の定、世界の造船の受注は急減した。日本の造船業では事業の縮小・撤退が始まる。三菱重工業が12年に商船の建造から撤退。20年には川崎重工業が坂出工場などで建造規模を縮小した。この苦境を中国の造船会社は勝ち抜いた。国有企業だからだ。19年には、中国船舶集団(CSSC)と中国船舶重工集団(CSIC)が統合して規模を拡大させた。

しかし、ここにきて、日本の造船業にチャンスがめぐってきている。

地球温暖化への懸念が高まり、二酸化炭素(CO2)を排出しないゼロエミッション船への移行が急速に進むと見込まれているからだ。業界では、1900年代に起きた石炭から重油への転換に匹敵する大転換と認識されている。

これを好機として、日本の造船会社や舶用会社はアンモニア燃料船や水素燃料船の開発に取り組み始めた。この開発で先行できれば、日本の海運会社の将来需要を賄えるだけでなく、外国の海運会社からの受注も見込める。

アンモニアへの挑戦

日本郵船が進めるのはアンモニア燃料船の開発だ。「今後、アンモニアが主たる燃料の一つになる。発電にも関わる。これを日本の船で運べるようにする必要がある。他国に過度に頼っていて、その国との関係が悪化したらどうするのか」(同社次世代燃料ビジネスグループの六呂田高広グループ長)

同社は2021年、IHI原動機(東京・千代田)と共同で内航船向けのエンジン開発に着手。4ストロークで約1600キロワット(kW)の出力を持つエンジンを完成させた。日本郵船はこれをタグボート「魁(さきがけ)」に載せ、24年8月に竣工した。魁は世界初の、商用を前提としたアンモニア燃料船だという。

アンモニアは以下の2つの点で船舶の燃料に向いている。第1は賦存率が高いこと。水素と窒素の化合物なので、入手しやすく、生産の拡張性が高い。第2は、液化が容易なこと。沸点はマイナス33度で、天然ガスのマイナス162度に比べてずっと容易だ。それゆえ、既に100年近い海上輸送の実績がある。

ただし、アンモニアには毒性がある。このため「開発はリスク調査から始めた。どのようなリスクがあるのか、どんな手段を講じれば安全を確保できるか、を徹底的に考えた」(六呂田氏)。その結果、プロジェクトに参加する企業間でコンセンサスを得ることができた。

開発は2段階で進める。魁の開発が第1弾だ。第2弾は、外航船向けに2ストロークで約8000kWの出力を持つエンジンを開発する。26年に竣工する予定だ。

IHI原動機に加え、ジャパンエンジンコーポレーションと日本シップヤード(東京・千代田)が加わる。なぜ造船会社でなく、海運会社である日本郵船が主導するのか。六呂田氏は「我々が船を発注する船主だからだ。需要が見込めれば造船会社や舶用会社が動きやすくなる」と説明する。

このプロジェクトはグリーンイノベーション(GI)基金に採択され、21〜27年度に約84億円の資金を得る。同基金は、経済産業省が「カーボンニュートラルへの挑戦こそが日本に次の成長をもたらす原動力」というコンセプトで進めるグリーン成長戦略に基づく。21年3月に2兆円の基金を造成した。新たな官民協力の具体策の一つだ。

六呂田氏は「今回のプロジェクトは日本の海事産業復活と脱炭素化を目指す大規模案件。それゆえ不確実性がありリスクも伴う。それをシェアするため日の丸チームをつくるとともに同基金に応募した。同基金が得られなければ、ゴーサインを出す判断が難しかったかもしれない」と振り返る。

ちなみに三島氏が理事長を務めるGSCも23年、アンモニア燃料船の基本設計を終えている。「会員造船会社に商談があった場合、この設計書をもって臨むことができる」。GSCの会員には、今治造船などオーナー系専業が数多く名を連ねる。

(日経ビジネス 森永輔)

[日経ビジネス電子版 2025年7月25日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。