環境省は2日、人工光合成の普及に向けた工程表を公表した。技術の確立や製造コストの低下を進め、2030年の実用化を目指す。設備導入の補助事業も始める。

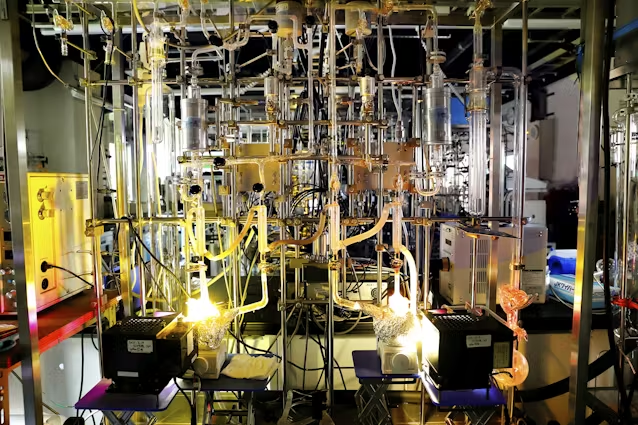

人工光合成は、植物のように太陽光と水、二酸化炭素(CO2)を用いて、水素やメタン、合成ガスを作り出す技術。生成物は燃料として使ったり、肥料や樹脂、医薬品の原料として利用したりすることが想定される。日本は研究開発では強く、コスト低減が実用化に向けた課題となっている。

人工光合成の代表的な技術である「電解系」と「光触媒系」についての工程表を作成した。電解系は30年、光触媒系は35年の実用化を目標とした。40年には量産化や生成物を用いた製品の製造を目指す。再生航空燃料(SAF)の製造などが念頭にある。

30年までは性能向上や規模の拡大を進める。環境省は26年度概算要求で人工光合成技術の実用化に向けた予算を盛り込んだ。設備導入や産学連携体制の強化への補助事業として計8億円を計上した。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。