台湾の衛生当局は東京電力福島第一原発の事故を受け、日本産の食品に対して輸入規制を続けてきましたが、すべて撤廃する方針だと1日明らかにしました。

こうした中、2日、山形市では県産品の輸出拡大につなげようと、県内の食品関連事業者19社と台湾のスーパーに食品を供給するバイヤーとの商談会が開かれました。

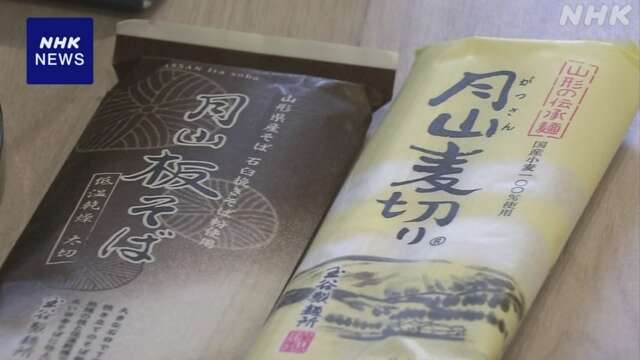

県内企業の担当者が、山形の「だだちゃ豆」を使用した加工品や、特産の麺「麦切り」などを売り込むと次々と取り引きが決まっていました。

「だだちゃ豆」の加工品などを販売する企業の石山達也販売促進部長は「輸入規制で産地証明書の提出が義務づけられ、負担となっていた。撤廃方針が示されてうれしい」と話していました。

また、そばなどを売り込んだ製麺所の玉谷貴子専務取締役は「会社では海外で一番の輸出先であるアメリカへの輸出が、トランプ関税の影響で半減していて影響が大きかった。販路の拡大につながると期待している」と話していました。

台湾のスーパーに日本産の食材を供給するバイヤーの謝明達代表取締役は「規制の撤廃で、台湾の消費者も日本産食品を安心して購入できるようになり、需要の活性化になる」と話していました。

規制対象となっていた県からは歓迎の声

茨城県特産の「常陸牛」の生産者などでつくる「茨城県常陸牛振興協会」では、昨年度、400キロの牛肉を台湾に輸出していて、今年度は営業に力を入れ、輸出量を3倍から4倍に増やす目標を掲げています。

茨城など5県産の食品にはこれまで放射性物質の検査報告書の添付が義務づけられてきましたが、これが撤廃されることについて谷口勇事務局長は「非常にありがたく、ほかの産地に肩を並べたという印象だ。台湾への売り込みの追い風になるのではないか」と話していました。

日本産の食品の輸入規制が続く国や地域があることについては「一生懸命、安全安心の思いで農畜産物を生産しているので認めてもらいたい。障害がないような形の自由な取り引きを望んでいる」と話していました。

台湾の輸入規制の経緯

台湾はアメリカと香港に次ぐ日本産の食品の主要な輸出先の1つで、規制の撤廃で輸出の一層の拡大につながると期待されています。

農林水産省によりますと、台湾は2011年の東京電力福島第一原発事故の直後に、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5つの県を対象に、酒類を除くすべての食品の輸入を停止しました。

これに加えて、2015年5月からは42都道府県の食品に対して産地証明書の提出などを求めていました。

その後、5つの県については、2022年2月、野生の鳥獣の肉やキノコ類などを除いて、放射性物質の検査報告書と産地証明書の添付を条件に輸入を認めたほか、2024年9月には、野生の鳥獣の肉やキノコ類なども同様の条件をもとに輸入を認めています。

ただ、台湾は今も、5つの県の食品に対する放射性物質の検査報告書と日本産のすべての食品への産地証明書の添付を、酒類を除いて義務づけています。

日本から台湾への農林水産物や食品の輸出は2018年から2024年まで7年連続で増加していて、去年1年間の輸出額は1703億円と、アメリカと香港に次ぐ主要な輸出先の1つになっています。

輸出額の多い品目は、アルコール飲料が159億円、りんごが156億円、ホタテ貝が121億円、牛肉が113億円などとなっていて、規制の撤廃で輸出の一層の拡大につながると期待されています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。