以前は鮮魚店で、1尾100円前後で大ぶりのものが売られていたサンマ。大衆魚と言われたのは今や昔で、近年は最盛期でも300円前後の値が付くことが多い。

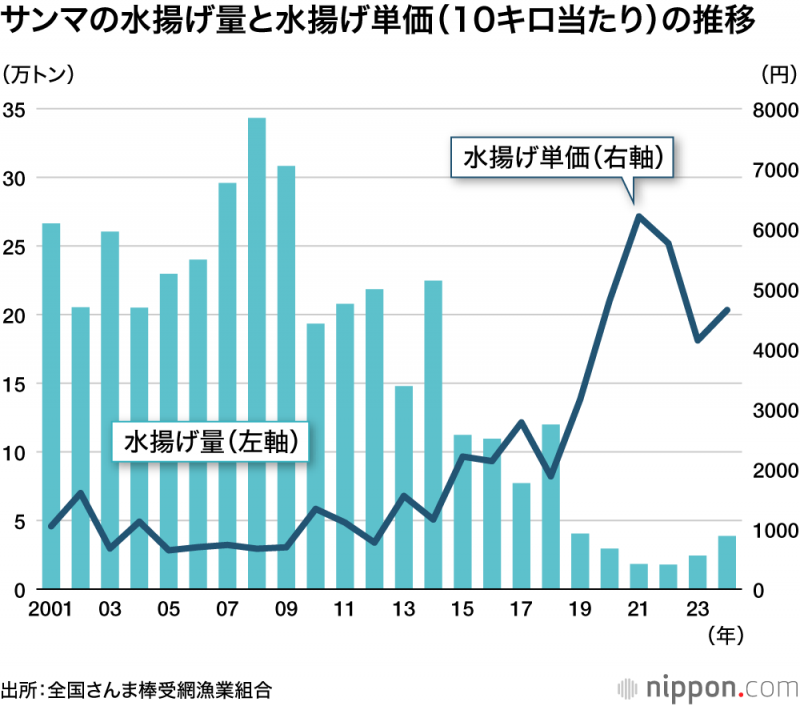

下の図は、サンマの水揚げ量と水揚げ価格の推移。2001年から14年までは、ほぼ毎年20万トン前後の水揚げがあったが、15年から18年は10万トン前後に減り、19年からは5万トン以下に。24年は3万8695トンだった。浜値(水揚げ時の取引価格)も、かつては10キロ当たり1000円ほどだったが、21年と22年は6000円前後に高騰した。

日本沿岸に魚群なし

不漁の原因については、海水温の上昇による漁場の変化や、獲り過ぎによる資源の減少、外国漁船の存在などが指摘されている。30万トン以上の水揚げ量があった2008年、サンマの群れは北海道から茨城県にかけての沿岸を徐々に南下していたが、近年の主な漁場は北海道のはるか東の公海上、港を出てから1日から2日かけてようやく漁が開始できる海域に移動した。魚群が薄いことに加え、操業回数や水揚げ回数も減って水揚げ量が減少した。

国際的に水産資源を管理する「北太平洋漁業委員会(NPFC)」の合意などを経て、水産庁が決めた25年のサンマ漁獲枠は、前年比1割減の9万5623トンと、漁獲枠の設定が始まった1997年以来、初めて10万トンを下回った。しかし、実際の漁獲量はそれ以下と予想されている。

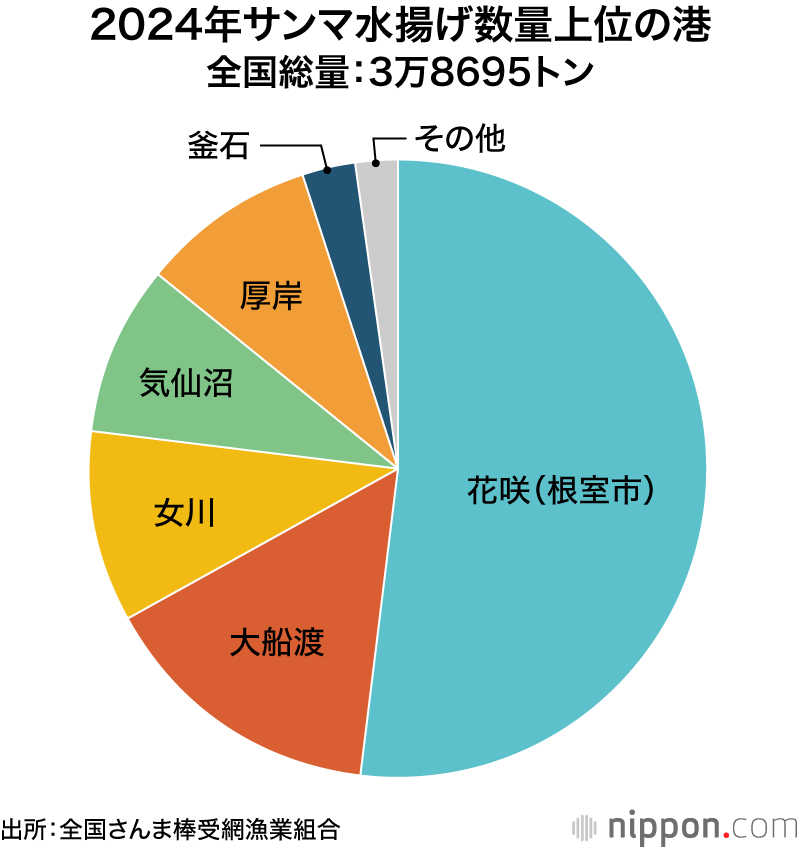

下の図は、2024年の水揚げ量が多かった港とその割合。以前は多くの水揚げがあった釧路、宮古、小名浜、銚子などの港では、水揚げ量が100トン以下となってしまった。

漁獲量トップは台湾

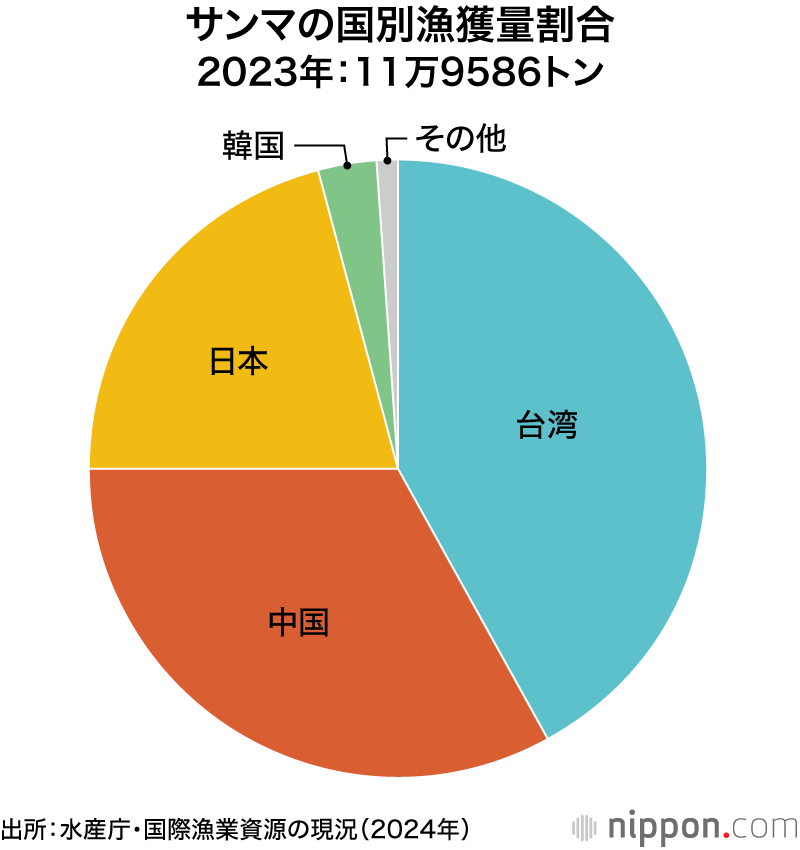

水産庁によると、北太平洋で最もサンマを漁獲している国・地域は台湾。次いで中国で、日本は第3位。ロシアは漁場が自国の200カイリ海域を離れ、公海に移った近年は漁獲量を大きく減らした。台湾のサンマ漁は主に冷凍で水揚げし、韓国や日本、中国向けを中心に輸出の割合が高いといわれる。

【資料】

- 全国さんま棒受網漁業組合「統計情報」

- 水産庁 令和6年度「国際漁業資源の現況」

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。