オリックスの多角化は減点主義を取らず、失敗を糧とする企業文化が推進力となってきた。1月には14年間務めた社長から退き、オリックスはカリスマ後の成長戦略を模索し始めた。目指すはブラックストーンとの言葉からは、歩むべき道筋の一端が垣間見える。(聞き手は 日経ビジネス編集長 熊野 信一郎)

――祖業のリースから事業領域を隣へ広げることで成長してきました。どうやって新規事業を生み出してきたのでしょうか。

「ファイナンス・リースは、銀行の融資とほとんど同じです。違いはスプレッド(上乗せ金利)がある点で、私が入社した1975年当時は5%くらいでした。それが今や0.25〜0.5%になってしまった。100件契約して1件倒産したら利益が吹き飛ぶ計算です。当時からこれを続けていても収益が出ないという危機感があり、大型のものをやろうと船舶や航空機、不動産のファイナンスを始めました」

「ところが海運不況が直撃し、私が入社して最初の仕事は倒産会社に行って船を差し押さえることでした。結局、不良資産となった船を70隻くらい集めました。その時に売ってしまったら大損になるので、自分たちで運航を始め、保有船舶の運航管理など海運事業のノウハウを蓄積しました」

――船舶は歴史のある事業なのですね。航空機はどうでしょうか。

「航空機も同様です。70〜80年代は日米貿易黒字の解消が課題になっており、ボーイングから航空機を買い、ブラジルやアルゼンチンの航空会社にリースしました。ところが、湾岸戦争の影響でその多くが倒産してしまいました」

「あるリース会社の倒産でエアバスに新造機24機を注文できる権利が売りに出て、転売目的で買ったら、誰も買い手が付かなかった。24機を買わざるを得なくなり91年に航空機リースの会社を立ち上げました。最初の10年間は400億円くらい損失を出し、次の10年でブレークイーブン(損益分岐点)まで来た。それが現在の航空機事業です」

どの事業にも失敗の歴史

「不動産でも事故債権となったホテルを自分で運営してみたら意外とできることが分かり、運営施設数を増やしていきました。それから物流、分譲マンションと派生をしていった。どの事業も失敗の歴史があるから今があります。とにかくギブアップをしないで、我慢強くやっていくことが重要です」

――失敗を糧とする社内文化はどうやって醸成したのでしょうか。

「減点主義を取らないこと、それと失敗してもノウハウを蓄積するということです。多くの企業は失敗すると、従業員は担当から外されていなくなってしまう。オリックスでは失敗をしても絶対に逃げさせません。その経験を次に生かします。長い間社長を務めていた宮内さん(宮内義彦シニア・チェアマン)が知見を一番持っており、『昔、失敗したからこう直せ』とガイドをすることで良い方向に持っていきました」

金融知識がなければ駄目

「人材育成はオン・ザ・ジョブトレーニング(職場内訓練、OJT)が中心です。良いと思う人材には、たとえ失敗をしてもよいからと、どんどん仕事をさせます。ペナルティーはありません。うちは金融が祖業のため、営業では必ず法務、会計、税務の知識が必要になります。この知識があれば、投資先企業の経営に口を出せますが、なければ何をやっても駄目です。そのためこの知識をもっと進化させていけという話をしています」

――大型プロジェクトに全社一丸で取り組むというより、案件ベースで動く企業文化なのでしょうか。

「うちの連中はしつこいですよ。『こんな案件をやるな』と言うと、『じゃあ井上さん、こう変えたらどうですか』『何とかしてください』などと返ってくる。稟議(りんぎ)書の内容を変えていき、最後にはやりましょうとなる。決してギブアップしません」

「それがオリックスのカルチャーです。僕が課長や部長の時代は『上司の言うことなんて無視してやろうぜ』と言っていました。今、同じことを言われているわけですが、それくらいがちょうどいいのですよ。当然、案件は最初に来たときより良くなっています。僕を説得しようと、収益を上げたり、リスクを分散したりと変えてきますから」

――カルチャーの話になりましたが、オリックスの求心力とは何でしょうか。

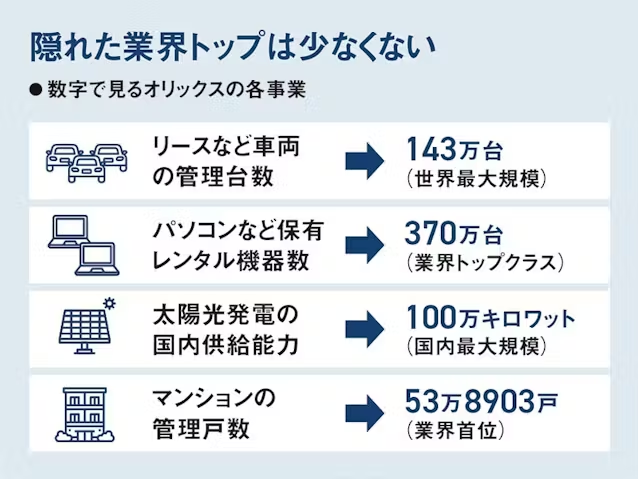

「コアがないのがうちのコアだと思っています。何でもやります。ただ、プライベートエクイティ(PE=未公開株)投資をしていますが、メーカーにはなりません。あくまでも自己資金を使った投資会社です。その代わりアセット(資産)を売買する回転をずっと続けるのでキャピタルリサイクリングがコアとも言えます。買って売るを続けていきます。もし、物流施設を全部保有したままなら、オリックスが国内最大の物流オペレーターになっています」

――井上会長から見て、オリックスとはどんな会社と言えますか。

「昔は米GEキャピタルを目指していました。今あえて挙げるなら米大手投資ファンドのブラックストーンでしょうか。ただ同社は投資家から集めた資金を使って投資をするため、ハイリスクな投資も選ぶことができる。一方でオリックスは自社資金を使うのでミドルリスク・ミドルリターンの投資しかできません。その違いは大きいですね」

オリックスは「資源のない商社」

「資源のない商社とも言えます。商社はエクイティ(株式)投資をしていますが、エクイティからの収益にあまり期待せず、あくまでも周辺の物流で稼ぎます。我々はエクイティで稼ぐので動き方が異なります。資源は昔、研究しましたが、オリックスの規模ではボラティリティー(変動率)が高く、できないという結論になりました」

――化粧品のディーエイチシー(DHC)やカプセル玩具の会社など買収企業が多種多様です。どんな判断基準がありますか。

「毎回、案件ベースで検討をしています。オリックスグループ入りするのにふさわしい企業かどうか、成長を維持できるか、出口戦略が正しいかどうか、それとROE(自己資本利益率)にどんな影響があるかを議論します。のれんが大きい案件は結構多く、膨れ上がると最悪の事態になります。鉄鋼などの成熟産業は対象外で、スタートアップは少額にとどめています」

「最近の企業買収はだいたい入札形式で決まります。中堅海運の三徳船舶(大阪市)を買収した時は時間の勝利でした。我々は自ら船を保有し、運航管理をしています。だから三徳の持つ約70隻の船の価値や、期待するキャッシュフローなどの評価を1カ月で終えることができました」

ウエットとドライ、使い分け

「現場の従業員と飲んでハグして頑張れよっといったエモーショナルなところも大事です。ウエットなお付き合いとドライな収益管理の両方を使い分けています。事業承継の実績が増え、オリックスならきちんとやってくれるという信頼が得られているように感じています。一部の投資ファンドのように事業を切り売りするのではなく、従業員の雇用を守って事業を成長させてくれると。入札金額で1番でなくても後に落札できたケースもあります」

――買収後の統合作業(PMI)で心掛けていることはありますか。

「もちろんそれぞれ個社の経営者に経営を託します。その代わりオリックス社員を出向させて、ガバナンス(企業統治)と会計関連はこちらで管理します。買収後の100日計画では、オリックスのガバナンスとコンプライアンスルールを浸透させることに注力します。それを拒否する経営者は退任してもらいます。例えば、2013年に買収したオランダの運用会社のロベコでは最初、甘く見られました。それで月に1度はロベコに行き、経営陣と徹底的に議論をしました。オリックスのポリシーに従えない人間には去っていただき、5年で経営陣5人を入れ替えました」

――28年3月期までの中期経営計画でROE11%を目標に掲げました。

「新型コロナウイルス禍前の18年3月期は純利益が3131億円で総資産が11兆円、ROEが12%超でした。今は純利益が3516億円でROEは8.8%です。ROEを意識した経営は前からやっていましたが、案件が次々と来たため、総資産が17兆円まで膨れ上がってしまった。自己資金での事業拡大は限界が来ていると感じています」

「自己資金の活用はもうかりますが、ROEの低下を招き、格付けが落ち、投資家が逃げます。そこで収益率の悪い事業を売り、なるべく他人資本を使って収益率の高い事業を買うという方針に転換しました。JPモルガン・チェースといった米大手金融機関のROEはだいたい15%です。やはり10%超えは最低でも必要でしょう」

――1月に髙橋英丈専務執行役が社長兼グループ最高執行責任者(COO)に就任しました。その後、髙橋新社長に「自分のことを否定しろ」と話されたのが印象的でした。

「僕がCEO(最高経営責任者)を次の誰かに譲るとき、僕を否定する人間でないと会社の成長はないという話をしました。宮内さんを否定したつもりはなかったのに、いつの間にか否定したように報じられてしまった。それがあって宮内さんと気まずくなりました」

「基本的にはCEOをそのまま継続したら面白くありません。僕も自分がやっていることが100%正解とは思っていません。僕のやっていることに対し、批判があるべきです。キャピタルリサイクルをやめて、(資産を持ち続ける)バイ&ホールドで大きくしたいならその通りやればいいと思います」

社長が「YES」でも僕は「NO」

――髙橋社長とは役割をどう分担していますか。

「基本的にデット(融資)はほとんど彼に任せていますが、エクイティ投資については僕も絡んでいます。合意しているのは、彼がノーという案件には僕はイエスと言わない。彼がイエスという案件には僕がノーと言えるようにしています。僕がCOOになった時とはずいぶん違います。当時は宮内さんがCEOで私がCOOを3年やりましたが、私は全くの門外漢で案件に全く口を出せませんでした。今回は髙橋さんに相当権限を移しましたので、彼に全部決めてほしいです」

――髙橋社長にはあと何年かけて承継しますか。

「私は3年間、COOをやりましたが、3年は長いなと思っています。基本的には1年から2年の間で考えていますが、この話は指名委員会が決めることですから。委員会の方からは、井上さんに次のCEOを選ぶ権限はありませんよと念を押されています」

[日経ビジネス電子版 2025年7月4日の記事を再構成]

【関連記事】

- ・オリックスの変身経営 「儲かるなら何でもやる」で60年連続黒字

- ・オリックスの純利益24%増、4〜6月期は最高益 ホテル売却益など寄与

- ・ソフトウエア会社を買収へ オリックス、7年ぶりTOB

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。