東京 大阪で伸び率拡大 別荘向けの土地取り引きも活発に

「都道府県地価調査」は毎年7月1日時点での全国の土地の価格を調べるもので、国土交通省は2万1400余りの地点の結果をまとめ、16日公表しました。

それによりますと、すべての用途の地価の全国平均は去年に比べてプラス1.5%と4年連続で上昇し、上昇率も去年のプラス1.4%から拡大しました。

用途別でみると住宅地は全国平均でプラス1.0%と4年連続で上昇しました。

このうち「三大都市圏」の上昇率は3.2%で、中でも「東京圏」はプラス3.9%、「大阪圏」はプラス2.2%と伸びが一段と拡大しました。

利便性の高い地域を中心に住宅需要が堅調で、投資を目的とした国内外からの資金の流入も続いています。

「名古屋圏」はプラス1.7%でしたが、伸びは鈍化しました。

「地方圏」の上昇率は0.1%で、札幌・仙台・広島・福岡の「地方四市」ではプラス4.1%でした。

地方都市でも上昇基調が続き、北海道や沖縄県などのリゾート地では別荘やコンドミニアム向けの土地の取り引きが活発です。

上昇率 全国1位は北海道 富良野

住宅地で最も上昇率が高かったのは北海道富良野市北の峰町で27.1%でした。インバウンド客に人気で別荘やコンドミニアムの需要が旺盛です。

2位と3位は北海道千歳市内の地点で、先端半導体の国産化を目指すラピダスの工場建設に伴い従業員などの住宅需要が高まっています。

5位は茨城県つくば市みどりの東の19.6%、10位は千葉県流山市東初石の17.9%と、いずれも自治体が子育て政策に力を入れ子育て世帯の流入が続いています。

7位から9位はリゾート地としての人気を背景に沖縄県宮古島市と恩納村の地点が占めました。

都道府県別で最も上昇率が高かったのは沖縄県の5.7%2位は東京都の5.6%でした。

また、全国の住宅地で地価が最も高かったのは、7年連続で東京・港区赤坂1丁目で、1平方メートルあたり643万円でした。去年に比べて15.6%上昇しました。

スキーと滞在の両方楽しめる場所に ホテル建設相次ぐ

住宅地の地価の上昇率で全国1位となった北海道富良野市の北の峰地区は、海外から多くのスキー客が訪れる人気のスキーリゾートです。

北の峰地区がある富良野盆地に降り積もる雪はウインタースポーツに最適なパウダースノーで、地元では「ボンチパウダー」と名付けて雪質の良さをアピールしています。

この地区はスキー場と市街地が比較的近く、スキーと滞在の両方を楽しむことができるのも特徴で、海外からのスキー客をターゲットにした宿泊施設の建設が相次いでいます。このうち、おととし12月に開業したマレーシア資本のホテルは、ことし1月の宿泊者の95%が外国人だったということです。

このホテルと同じ系列の会社では需要をさらに取り込もうと、隣接する土地に新たにコンドミニアムを建設し、来年冬の開業を目指しています。

ホテルの太田祐輔総支配人は「富良野の『ボンチパウダー』という雪質は世界的にも注目を集めている。ニセコなどのスキー場の混雑を避け、富良野に来る人が増えているのではないか」と話しています。

東京23区 中古マンション価格 70平米で1億円超える 民間調査

「東京23区」では、住宅地の地価がプラス8.3%と大きく伸びました。マンションなどに対する需要が強く、新築だけでなく中古の物件にも価格高騰の波が及んでいます。

このうち新宿区にある築26年の中古マンションは、2LDKで60平方メートルの部屋が9980万円で販売されています。

地下鉄の駅から徒歩10分ほどという立地と、23階建ての19階で都心を見下ろせる眺望を売りにしています。

新築時の部屋の価格は5300万円でしたが、1.8倍に上昇しました。

中古の価格上昇はデータにも表れていて、不動産調査会社「東京カンテイ」の調査では、東京23区の中古マンションの70平方メートルの価格はことし7月まで3か月連続で1億円を超えています。

新宿区の物件を仲介する会社によりますと、利便性を重視する子育て世帯や、資産としての価値に注目しセカンドハウスとしての購入を検討する顧客などから問い合わせが多いということです。住友不動産ステップの柘原誠営業推進部長は「都心では、引き続き、港区、中央区、新宿区でマンション需要が続いている。新築と中古を並行して選んでいるような印象があり、新築の供給が限られてきている中でまだ割安感のある中古を選ぶ人も増えている」と話していました。

地価上昇で「手が出せない」の声も

横浜市に住む40代男性

「地価がどんどん上がっているので、手が出せない状態になっていて、マンションなどの購入を考えないようにしています」

都内に住む30代の女性(都心の住宅価格について)

「怖いですね。誰が買うんだろうって思っています。最近結婚しましたが、しばらくは賃貸だねと夫婦で話しています」

30代の女性

「東京郊外に住んでいるので、都心ほど価格が上がっていませんが、少し前は5000万出せば買えたものが今は8000万や9000万の物件がごろごろ出ている。今は買い時ではないなと思う一方、不動産価格が下がることはなさそうで、今が買い時なのかなとも思ってしまいます」

新幹線の駅近くに都心通勤の需要?

東京でのマンションの価格高騰を受け、愛知県では、新幹線で都心に通勤する人の需要があるとみて駅近くの場所にマンションの建設が進められています。

愛知県豊橋市に建設されている15階建てのマンションは、来年10月に契約者に引き渡しが始まる予定です。

東海道新幹線の「ひかり」や「こだま」が停車するJR豊橋駅から徒歩3分の場所に建設されているのが特徴で、販売する会社では、新幹線を使えば東京駅まで1時間半圏内だと強調しています。

東京でのマンション価格の高騰を受け、新幹線を利用して都内に通勤する人や、主に在宅勤務で働く人などにも需要があるとみて販売を進めています。

販売予定価格は61平方メートルの部屋がおよそ3800万円となっているほか、91平方メートルの部屋がおよそ7700万円、最も広い96平方メートルの部屋がおよそ7800万円で、週末にはモデルルームに購入を検討する人が訪れていました。

モデルルームを訪れた市内に住む20代の男性は「駅が近くて利便性がいいのは魅力的です。なにか用事があって名古屋に行くときにも豊橋駅の近くはアクセスがいいと思う。駅が近いマンションにしては手が届きやすい価格だという印象をもっています」と話していました。

マンションの販売会社の岩田忠大主任は「東京で住まいを探したところ高すぎて手が出なかったが、ここは買えるとなり、契約にいたった人もいる。幅広いエリアの人をターゲットにしています」と話していました。

外国人の投資や移住が上昇の要因に

福岡市では、外国人によるマンション投資や、移住のために住宅を購入する動きが地価の上昇を後押しする要因となっています。

現在、福岡市東区に住む中国・上海出身の39歳の女性は、20年間、上海の証券会社に勤めたあと、先月新築の戸建て住宅を購入しました。

当初、マンションの購入も検討しましたが、福岡市中心部へのアクセスや静かな住宅環境が決め手となり、現金一括でおよそ9000万円を支払ったということです。

この女性によりますと、住宅価格が高騰している上海でいまの家に近い条件で探すと購入価格はおよそ2倍から3倍の値段になるということで、「福岡の物件価格はお手ごろでした。生活環境はとても快適でリラックスもできます」と話していました。

福岡市の納富久雄不動産鑑定士は「日本の不動産価格は海外と比較すると安いとよく言われるので、そういったところから中国人が日本に目をつけているのではないかなと思う。福岡市の富裕層向けのマンションで日本人が買っている割合は4割ぐらいしかないと聞く」と指摘した上で、福岡市のマンション需要の先行きについては、「かなり好調で、外国人の投資家なども含めての需要があるので、まだまだ伸びていく要素がある」と話しています。

商業地は…

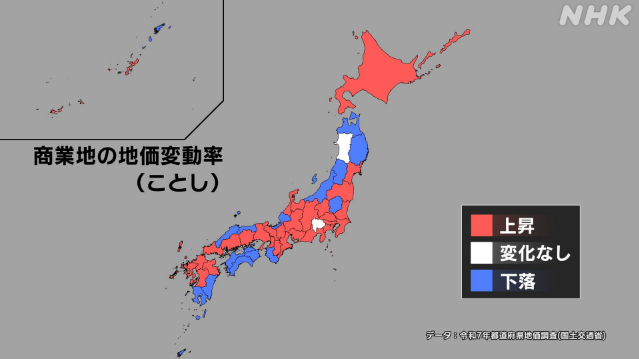

商業地は全国平均でプラス2.8%と4年連続で上昇しました。

「三大都市圏」はプラス7.2%、「地方圏」ではプラス1.0%でした。

オフィス需要が堅調なほか、観光地ではホテルの建設や飲食店の出店が相次いでいます。

一方、人口減少や高齢化が進む地域では地価の下落傾向が続いていて、都道府県単位で見ると47のうち商業地ではおよそ3分の1で地価が下落しました。

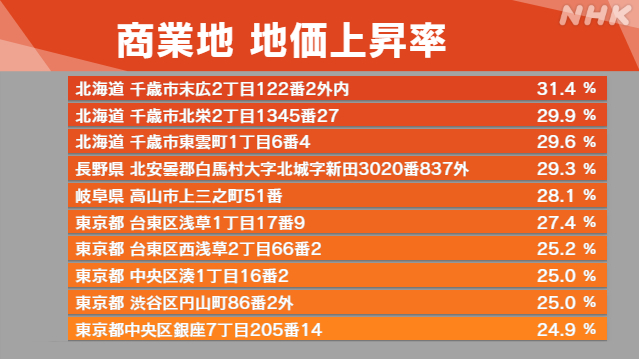

商業地で最も上昇率が高かったのは北海道千歳市末広の31.4%でした。

2位と3位も千歳市内の地点でラピダスの効果が表れました。

4位は長野県白馬村の29.3%で、スキーを楽しむ外国人旅行者が増加し、リゾート開発が進んでいます。

【専門家Q&A】今後の見通しは

今回の「都道府県地価調査」の結果について地価の動向に詳しい不動産調査会社「東京カンテイ」の高橋雅之上席主任研究員に聞きました。

Q.住宅地・商業地ともに全国平均の地価が4年連続で上昇した。

A.緩やかな景気回復に伴って、上昇基調が続いている。その中でも最近では富裕層やインバウンドなどの需要の影響を受け東京や大阪などの中心部でかなり顕著に上昇している。

Q.都市部の上昇の特徴は。

A.東京とか大阪の中心部では、比較的、資金の余裕のある層にターゲットを絞ったタワーマンションなどを集中的に供給する動きが高まっている。またインバウンドも年間で4000万人を超えるような勢いでホテルや商業施設の開発もさらに行われている。それぞれが相乗効果を生んでさらに地価を引き上げている。

Q.地価の上昇は実需なのか。

A.都心部で見ればやや投資側面が強いが、その近郊に関しては人口も増えつつあり住宅ニーズは高まっている。投資一辺倒と言うよりも、しっかりとした実需による上昇と考えている。

Q.都心23区では中古物件の平均価格が1億円を超えたというデータもある。住宅需要は変わっていくのか。

A.これまでであれば、まず賃貸で、結婚した後は中古マンション、最終的には戸建て、という流れがあった。しかし、中古マンションがあまりにも高くなりすぎたので、しばらく賃貸で対応するのか、それとも家族の人数が増えることを見据えて一足飛びで戸建てを買うのか、という流れになりつつある。予算レンジにあわないとして買うよりは借りた方がいいと賃貸を選ぶ人も出ているようだ。

Q.住宅を購入するか、賃貸で暮らすか、どちらにメリットがあるのか気になる人も多い。

A.将来的に資産を形成したい方からすれば、地価の上昇が続くとか、何も災害が起こらない状況であれば、買ったほうが優位だ。しかし、単身の人には負担が大きいし、地価の上昇が今後ずっと続くとも限らない。リスクやライフサイクルを勘案してなにがベストなのかを選んでいく時代になっている。

Q.今後の地価の見通しは。

A.土地の開発は続いているしインバウンド需要もあるので、しばらく堅調に推移し上昇の流れは続くのではないか。一方で、建設資材の高騰などで事業を見直ししたり計画を先のばししたりするケースも増えていて、そうした地域では上昇幅が緩やかになる状況も見えている。今後まだ上がるところと調整が入るところが分かれるのではないか。また、全国津々浦々で地価が上がっているわけではなく人口減少や過疎化の進み具合と比例する形で地価の差は広がっていくと考えられる。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。