万博で「朝鮮通信使」の行列 練り歩く

大阪・関西万博で5月に開かれた韓国のナショナルデー。

朝鮮通信使を再現した行列が会場を練り歩き、楽隊が奏でる音色などが来場者を魅了しました。

朝鮮通信使は、江戸時代、朝鮮王朝から国書を携えて日本に派遣された外交使節団です。

1607年から1811年までの間に12回来日。

このうち1764年までの11回は、総勢で最大500人が“大坂”を経て、江戸へ向かいました(1811年の最後の来日は対馬まで)。

楽隊を中心に、文化人や武芸に優れた人、通訳も同行するなど“文化交流”の役割も担って、両国の平和構築に大きく貢献しました。

その外交姿勢と歴史遺産は世界的に評価され、2017年に日韓両国に残る関連資料333点がユネスコ「世界の記憶」に登録されました。

“朝鮮通信使船”の復元プロジェクト

10年前、韓国で朝鮮通信使の歴史を広く伝えることを目的に、“朝鮮通信使船”の復元プロジェクトが始まりました。

リーダーに選ばれたのは韓国の国立海洋遺産研究所で学芸研究士として、朝鮮半島の古代船を研究してきたホン・スンジェ(洪淳在)さん。

自身の先祖が江戸時代、朝鮮通信使の代表として来日したこともあり、ホンさんは日本と朝鮮王朝の間に政治的安定をもたらした通信使の役割に歴史的な意義を感じてきました。

ホン・スンジェさん

「江戸時代のおよそ200年間、朝鮮王朝と日本は平和な関係を築いていました。朝鮮通信使が両国の交流を担っていたことに感銘を受け、多くの人に広めたいと思いました」

しかし、船の復元は容易ではありませんでした。

設計図は現存しておらず、建造のためさまざまな資料を集めて、ひとつひとつ検討を進めていく必要があったからです。

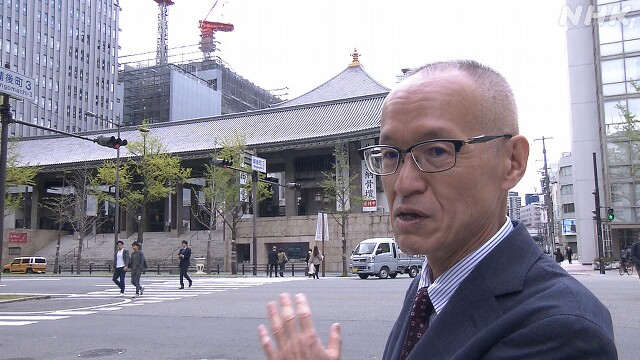

そんなホンさんが参考にしたのが大阪歴史博物館の館長、大澤研一さんの研究です。

大澤さんは、30年以上にわたり朝鮮通信使の調査を続け、学会や歴史講座などで発表してきました。

ホンさんとは15年ほど前に出会い、シンポジウムなどで朝鮮通信使が両国にもたらした歴史的意義や、国と国との向き合い方などについてたびたび意見を交わしてきました。

そして、いつか完成した船で朝鮮通信使がたどった道のりを再現し、大阪で再会することが2人の約束となりました。

大澤研一さん

「最終寄港地の“大坂”は、朝鮮通信使の歴史と深い関わりがあります。復元船が再びやってくることになれば、大阪が『朝鮮通信使』にとって重要な場所であり、身近に感じてもらえるきっかけになると考えています」

“朝鮮通信使船”がついに復活

そして2018年。

日韓の研究者の協力もあり、およそ2億円の総工費をかけて朝鮮通信使船が復元されました。

船は全長34m、149トン。

帆柱が2本ありますが、ディーゼルエンジンも搭載されています。

船体には、樹齢100年以上の松の木900本が使われ、華やかな彩画と宮殿装飾で当時のしつらえが忠実に再現されています。

また、船内には写真パネルなど展示スペースが設けられ、朝鮮通信使の歴史を学ぶことができる“動く”「船上博物館」の役割も果たします。

ホン・スンジェさん

「韓国と日本に残る資料や文献を手がかりに、船の絵図も参考にしながら、当時の船の形状をイメージして、具体的な形に近づけていきました」

たび重なる挫折乗り越え 夢の実現へ

ホンさんは、船が完成したことで、大澤さんとの約束でもある“大阪を目指す”ことができると考えました。

しかし、その後、日韓関係の悪化や新型コロナ感染拡大の影響で、一時は“大阪来航”の実現は遠のきました。

それでもホンさんたちは諦めませんでした。

日韓の関係者たちが粘り強く努力を重ねた結果、2025年の大阪・関西万博に合わせて、復元された船で韓国から大阪まで航海することが決まりました。

“朝鮮通信使たちが見た景色を、船から見てみたい”

ホンさんたちは、当時と同じ航路を選びました。

韓国のプサン(釜山)を出発して、長崎県の対馬から玄界灘を渡り、瀬戸内海を通って大阪を目指すことにしました。

大阪に向け出港

2025年4月、韓国 プサンの港では、荘厳な雰囲気に包まれる中、古式にのっとり航海の安全を祈願する儀式と出発式が行われました。

そして、先人たちと同じ道のりで、2週間の航海が始まりました。

鞆の浦 先祖の足跡をたどって

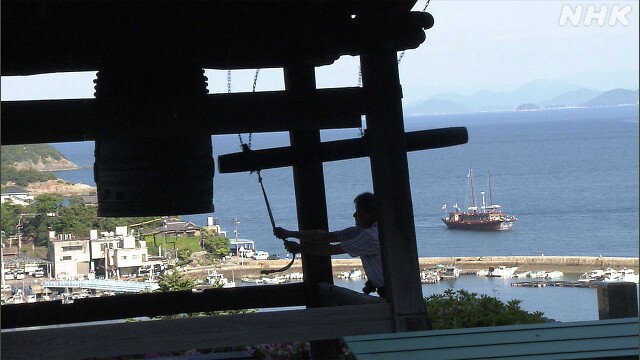

プサンを出港してから10日目。

船は長崎県の対馬などに寄港したあと、広島県の鞆の浦に到着しました。

鞆の浦は朝鮮通信使に関する史跡が数多く残されている場所で、ホンさんの先祖も訪れたゆかりの地です。

朝鮮通信使と地元の歴史について長年研究している、福山市鞆の浦歴史民俗資料館の学芸員、檀上浩二さんが案内してくれました。

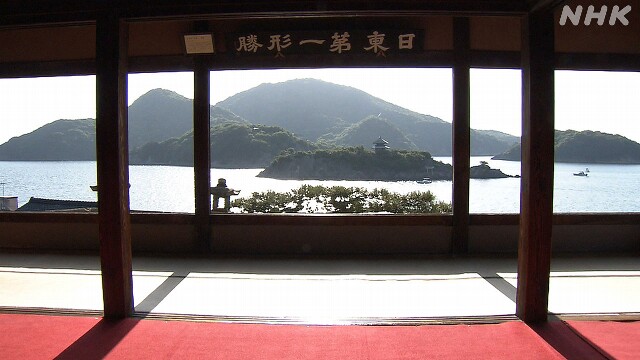

訪れたのは史跡の一つ、福禅寺。

朝鮮通信使をもてなすために作られた迎賓館が、今も残されています。

当時の一行は、ここから見た気品あふれる風景を「日本で一番美しい風景」とたたえたと言われています。

そして、1748年に訪れた朝鮮通信使の代表がこの迎賓館を「対潮楼」と名付けました。

その代表こそが、実はホンさんの先祖でした。

ホンさんによりますと、朝鮮通信使の代表「正史」として1719年に「ホン・チジュン(洪致中)」、1748年に「ホン・ゲヒ(洪啓禧)」が国書を携え来日し、この迎賓館で歓待を受けたということです。

このうち、ホン・ゲヒが「対潮楼」と名付けたのです。

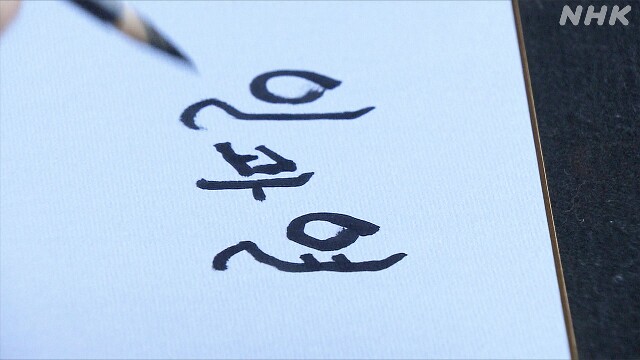

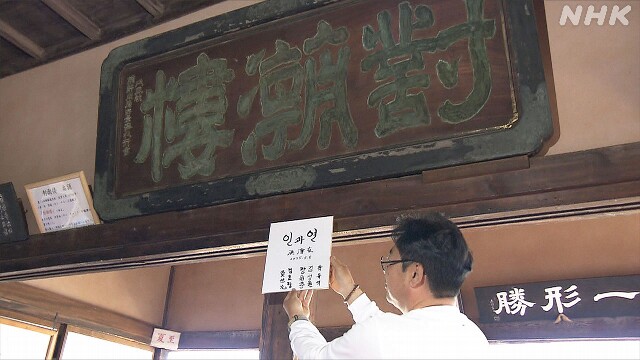

ここで檀上さんは、ホンさんに“書を残してほしい”と提案しました。

ホンさんは、快く応じました。

朝鮮通信使の代表だった先祖と同じように、筆をおろしたホンさん。

長く続く韓日友好への思いを“人と縁”という文字に込めました。

ホン・スンジェさん

「鞆の浦入港の際は、先祖を思い、胸が熱くなりました。この『対潮楼』は私にとって特別な空間です。長い時を経て、子孫として再び戻ることができ、韓日友好への思いを“書”に表せて非常に感慨深いです」

檀上浩二さん

「自分が生きている間に、本物の朝鮮通信使船が来るとは思いませんでした。わずか1日の交流でしたが、私にとっては一生に一度の貴重な機会でした。せっかく復元された船なので、数年に一度は寄港して、再び日韓の交流を続けてほしいです」

瀬戸内海をさらに東へ

その後、船は広島県を離れ、それぞれの寄港地で盛大に歓迎を受けながら大阪に向けて航海を続けました。

【動画】大阪に向かって航行する「朝鮮通信使船」(51秒)

1764年以来となる大阪へ

出発から14日目。

ホンさんたちは、ついに261年の時を経て、大阪にたどりつきました。

到着した港では、大澤さんがホンさんを待っていました。

大澤研一さん

「当時と同じで、ここまでの航海は大変だったでしょう」

ホン・スンジェさん

「約束を守りましたよ。たくさん助けていただきました」

日本と韓国双方で朝鮮通信使の歴史に真剣にむきあってきた2人。

約束を無事に果たし、笑顔で抱き合いました。

大澤研一さん

「当時の船が、実際に目の前に現れ、往時の姿そのものがよみがえってくる感じです。『人と人とはつながる意味があるのだ』とこの船は教えてくれると思います。われわれが未来に向けて生かしていく大きなスタート地点になると思います」

ホン・スンジェさん

「今回乗ってきた“朝鮮通信使船”は、単なる船ではありません。“過去の精神” “現在の技術” “未来の協力”を盛り込んだ船です。お互いが頼り合い意思を通わせ協力しあう関係を、未来の世代の人たちに伝え、韓日のよい関係が続けばいいと思います」

取材後記

朝鮮通信使の外交姿勢は「誠信交隣」。

“互いに欺かず争わず真実をもって交わる”という意味です。

たゆまぬ努力による理想的な“国と国との向き合い方”を今に示しています。

ことしは日韓国交正常化から60年の節目の年。

今なお、争いや紛争が続くグローバル社会において、その姿勢は“多文化共生”や“相互理解”の意志と知恵を、見つめ直す契機となっているように思えました。

(5月13日「ほっと関西」6月20日「NHK WORLD」で放送)

福本充雅

1997年入局

カイロ支局でアラブの政変を、帰国後も軍事侵攻を受けるウクライナの首都キーウで映像取材

現在は故郷・兵庫県や関西の多様な魅力を取材

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。