やっと秋が訪れたと思いきや、気象庁が22日に発表した向こう3カ月の予報によると、10月は気温が全国的に平年より高く、10月はじめごろまでは最高気温が30度以上の「真夏日」となる日もありそうだという。

「夏の長期化」が指摘される中で、要注意なのが熱中症だ。体がだるいといった症状が従来の「夏バテ」として見過ごされてしまいがちなことから、「居座り熱中症」と名付けた注意喚起も始まった。

この時期の熱中症の原因は…

「『もう秋だから大丈夫』と油断しがちですが、季節の変わり目で体が弱っている時期。残暑が厳しい秋は、普段よりも熱中症警戒が必要です」

民間企業や団体、自治体などが共同で熱中症対策の啓発を推進する「熱中症予防声かけプロジェクト事務局」(実行委員長・三宅康史医師)の担当者はそう指摘する。

夏が本格化する前の5~6月にかけての熱中症は、体が暑さ慣れしていないのが原因だとして近年、注意喚起されるようになった。一方、9月以降の熱中症は、暑さには慣れているものの、体に負担のかかる寒暖差の影響で疲労がたまり、体温調整の機能も低下しやすいことから起こりやすくなる。

そして、体調不良から来る、だるさや食欲不振などの症状を「夏バテ」と決めつけてしまい、熱中症への警戒意識が乏しくなりがちだという。

今年も10月まで真夏日?

気を付けなければいけないのは、ここ数年、急激に進む暑さの長期化だ。

昨年は10月以降も「真夏日」が仙台市、名古屋市、福岡市などで観測され、東京都心では10月19日に過去最も遅い真夏日が記録された。

気象庁によると、日本の今年夏(6~8月)の平均気温は平年に比べて2・36度高くなり、1898(明治31)年の統計開始以来、最も暑かった。

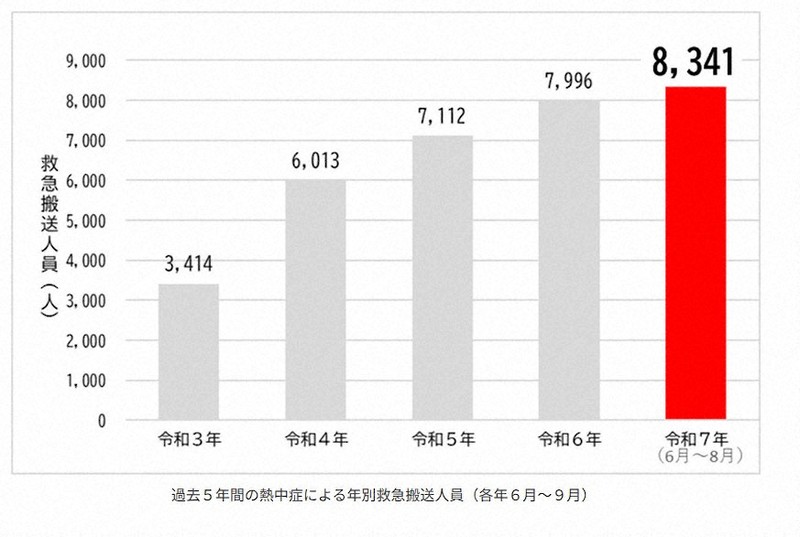

これに伴い、東京では6~8月の熱中症による救急搬送者数が8341人(東京消防庁の速報値)となった。これは前年の統計(6~9月)より既に345人多く、2年連続で過去最多を更新。2021年の2・4倍に増えた。

総務省消防庁によると、9月に入ってからの1週間で見ても、熱中症で運ばれた人は全国で3776人と、去年の同時期と比べて約890人多くなっている。

そこで、熱中症予防声かけプロジェクトは9月以降の熱中症を「居座り熱中症」と名付け、9月から警戒を促している。

「秋が来た」…でも気を緩めずに

三宅医師らによると、日ごろからできる対策は三つあるという。

まずは「セルフチェックの継続」。

体温や摂取する水分量に加えて、尿の色で脱水症状の具合を確認し、これを習慣化することが大切だ。

次に「生活にグラデーションを設けること」。

エアコンによる室温調整は少しずつ緩め、衣替えも一気にはせずに体調を整えながら調節していくのが肝心だ。9~10月は連休も多い時期のため、一気に活動レベルを元に戻すと、体調を崩しやすいので注意が必要だという。

最後は「二重のリスクに備えること」だ。

長引く暑さで疲労がたまると、免疫力が低下し、感染症にもかかりやすくなる。ただ、暑い時期のマスクの着用や室内換気の実施は、熱中症のリスクを高める恐れもある。

そこで、密集した環境以外の屋外などではマスクを外したり、エアコンを使いながら定期的に換気したりするなど、暑さ対策と感染症対策を一体的に行うことが大切だという。

プロジェクトの担当者は「特に高齢者は、これまでの習慣から秋になると気が緩みがちで注意が必要。熱中症にならないためには健康を維持することが一番です」と話す。

冷感グッズの販売長期化…「残暑消費」

一方、長引く残暑で「暑さ対策グッズ」の販売が長期化している。

総合ショッピングサイトのauPAYマーケットによると、「冷却」「熱中症」の言葉が商品名に入るグッズの9月以降の流通額を見ると、24年は前年に比べて1・2倍に増加しており「残暑消費」が拡大しているという。

7~8月は強力な冷却シートやハンディーファンなど「とにかく冷える」「効果が長持ちする」商品が売れ筋だった。だが、9月以降は昼夜の寒暖差に合わせて2種類の冷たさを楽しめるネッククーラーや、寒暖差の疲れを癒やす入浴剤など、季節の変わり目でも使えたり、リラックス効果などの機能性を備えていたりする「付加価値」のある商品にシフトしているという。【稲垣衆史】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。