災害や事故、感染症流行など「非日常」に遭遇した子どもの心と体の変化に、どう向き合えばいいのか――。国立成育医療研究センターの小児科専門医らが、保護者向けに対処法をまとめた冊子を作成し、公表した。

新型コロナウイルスの流行を受け、子どもの発達や心身への影響について調査する中で得られた知見を基に、変化が表れやすい場面を示し、その背景や専門機関への相談の目安、家庭でできることを紹介している。

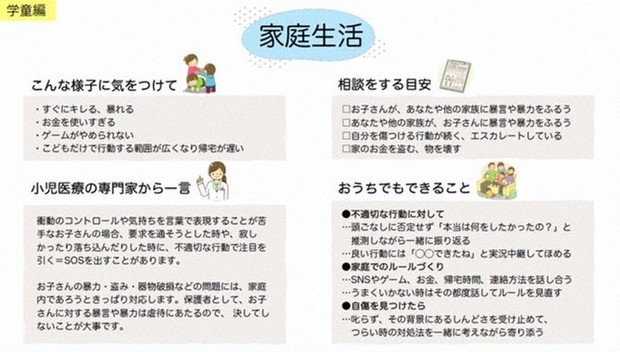

冊子は「非日常がこどもの心と身体にもたらす変化 どう気づく? どう対応する?」。世代を「乳幼児期」と「学童期」に、場面を「発達」「睡眠・食事」「学校生活」「家庭生活」などに分けた。

学童編では、気をつけるべき様子に「眠れない、途中や早朝に起きてしまう」「すぐにキレる、暴れる」などを挙げた。専門機関への相談の目安としては、それぞれ「睡眠不足で日中の生活に支障が出る」「家族に暴言や暴力をふるう」としている。

保護者にできることとして「頭ごなしに否定せず、推測しながら一緒に振り返る」などを勧めている。

乳幼児編では、気になる様子に「敏感で不機嫌になりやすい」などを挙げ、相談する目安を「ひどいかんしゃく」「自分を傷つける行為を繰り返す」と示した。

ぐずったり暴れたりして収まらない場合は、抱きしめるなど、本人が好きな刺激を挟んで、気持ちの切り替えを促すことや、本人のペースで穏やかな声かけを続ける、などと紹介。子どもの相談先のリストのほか、保護者の心身の不調にもチェックシートを設け不調がある場合の相談を呼びかけている。

センターの児童精神科医で、作成に関わった石塚一枝さんは、「『非日常』では病院に行きにくかったり、窓口のアクセスが制限されたりする。インターネット上は有象無象さまざまな情報であふれるが、情報が必要な人に、私たち小児医療の専門家が知っておいてほしい情報がきちんと届くように冊子にまとめた」と話す。「普段からこういうことが起こるんだとか、こんなことを相談してもいいんだと知っておいてほしい」という。

冊子はセンターのホームページ(https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/report20250925.pdf)で公開している。【垂水友里香】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。