東京科学大学は、腎臓の摘出手術を受けた患者の尿細管の細胞を3次元培養することに成功したと発表した。さらに人の腎臓の尿細管のミニ臓器(オルガノイド)として、薬剤を使って細胞の炎症や老化といった慢性腎臓病の病態を再現することにも成功した。今後、慢性腎臓病の病態のさらなる解明や効果的な治療薬の開発につながる可能性がある。

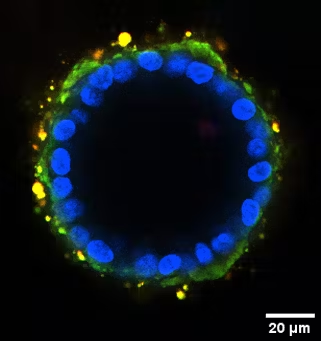

オルガノイドは、実際の臓器のように立体構造を持つ。シャーレなどに平面で培養した細胞よりもより体内の状態に近いと考えられている。

東京科学大学の森雄太郎・テニュアトラック助教らの研究チームは、腎臓の中でも特に重要な働きを担う尿細管のオルガノイドを作製した。さらに作製したオルガノイドに、DNAを傷つける作用を持つ薬剤を反復投与する実験で、DNAの損傷や細胞の老化、炎症といった病態を評価した。

慢性腎臓病には細胞の老化や細胞のストレスが関係していると言われているが、動物実験やシャーレ状の平面での培養細胞の実験ではうまく仕組みを解明できなかった。今回、立体的なオルガノイドを使うことで、細胞の老化現象やそれにともなう「サイトカイン」と呼ばれる生理活性物質の働きを観察できるようになったという。研究成果をまとめた論文は国際学術誌に掲載された。

尿細管は、血液のろ過や老廃物を尿として排出するのに重要な役割を持つ。医薬品開発の過程で毒性を調べる研究にも役立つ可能性があり、創薬研究などへの応用も検討している。

【関連記事】

- ・遺伝性の難病、ゲノム編集で根本治療の可能性 慶応義塾大学など

- ・心不全の原因「拡張型心筋症」 京都大学が症状悪化要因の遺伝子特定

- ・京都大学、iPS細胞から「ミニ顎骨」 マウスで組織再生を確認

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。