Leti Kugler-unsplash

<朝食を抜くほうが良い...老化を遅らせる食習慣の「新常識」について>

長寿遺伝子発見者による、最新研究と衝撃の提言書『SuperAgers スーパーエイジャー 老化は治療できる』(CEメディアハウス)の第8章「時計を止める」より一部編集・抜粋。

重要なのは寿命(ライフスパン)ではなく、健康寿命(ヘルススパン)...。

◇ ◇ ◇

近年、何を食べて何を食べないかだけでなく、いつ食べるか、また食事のあいだをどれだけ空けるかが、健康と寿命に影響することがわかってきた。

断食について多くの研究が進行中であり、わかってきたことがとても有望なので、わたし自身も断食を試しているところだ。断食の方法や期間については、さまざまな考え方がある。

今のところ、16〜24時間の断食を少なくとも週に1、2回すると、もっとも効果があると考えられているが、これはヒトにおけるデータに基づいたものではない。

断続的な断食の効果を知るため、アルバート・アインシュタイン医科大学の分子薬理学者ラジャット・シングは、自食作用の低下などの老化の特徴を防ぐ生理作用を高めるのに必要な、最短の断食期間を見つけようとしている。

わたしは1日に16時間断食しているが、それは、16時間で体が「グリコーゲン」という蓄積された糖を使いきるからだ。

すると糖の減少に応じてインスリン値が下がり、必要なグルコースを供給する肝臓の能力が高まる。インスリンが少なければ、mTOR(mammalian target of rapamycin:エムトア)も減り、自食作用が高まる。

またインスリン値が下がっているあいだ、体は貯蔵脂肪を利用し、脂肪が血流内に放出される。

この脂肪が肝臓まで届くと、「ケトン」というエネルギー分子に変わり、これのおかげで体はストレスに耐えられるらしい。

高ケトン食がヒトにどう影響するかについての科学的データはあまりないが、動物では寿命を延ばすことがわかっている。

わたしたちはまた、心血管の健康、血圧、LDL(悪玉)コレステロール、中性脂肪、インスリン感受性に対するケトンの効果についても研究している。断食のヒトへの有効性を研究するなかで、ケトンは大きな役割を果たすかもしれない。

だれにでも適用できるわけではないが、アルバート・アインシュタイン医科大学でのカロリー制限の実験でわかったことによれば、毎日断食するのが一般的にもっとも効果があると考えられる。

当初わたしたちは、目にしているプラス効果、つまり動物の健康寿命が延びたり、寿命の中央値や最高寿命が非常に延びたりするのは、カロリー制限によるものだと思っていた。

ところが、動物にエサを与えていたのが1日1回だったので、この効果はカロリー制限より断食によるものだと気づいたのだ!

また最近の研究では、限られたカロリーを一日中食べていたカロリー制限ラットと、その全カロリーを朝に食べたカロリー制限ラットは同じようにやせていたが、一日中食べていたラットのほうは長生きしなかった。

また、1日1回食べたラットは他のラットより長いあいだ認知能力が高く、身体機能も衰えなかった。

これらの研究に基づけば、食事の頻度や断食する時間のほうが、カロリー制限より大切だと考えられる。またわたしを含めて多くの人にとっても、そのほうがカロリーを計算するより簡単だ。

全米老年問題研究連盟(AFAR)が支援する調査のおかげで、動物研究での断食効果の新発見が、さまざまな断食プログラムを生むことになった。これらは今、ヒトでも動物と同じように大きな効果があるか試験しているところである。

生物老年学者のヴォルター・ロンゴは、5日間の断食模倣食を年に3〜4回行うことを提案している。

ヴォルターは著書『The Longevity Diet(長寿食)』のなかで、わたしたちが食べるものは細胞レベルで影響を与えると説いている。

すべての細胞には栄養素センサーがあり、これは食べたものによって何百という遺伝子のスイッチをオン・オフできる。栄養素のなかには他の栄養素よりこのセンサーを強く作動させるものがある。

そこでヴォルターはセンサーを作動させない食品による食事療法を編みだした。このようにして断食を模倣した食事は、マウスでは糖尿病の改善に成功した。

もうひとりのライフスタイル指導者で、わたしの友人のピーター・アッティア医師はゼロ断食、つまり、ほぼノーカロリーで7日間の断食を年4回行っている。

別の断食に関する研究では、食事の時間と、それらが体の自然なリズムと合っているかを調べている。

概日リズムは、昼から夜、明から暗というサイクルで、あらゆる人や動物に影響する。ソーク研究所の概日リズム研究の専門家サッチン・パンダは、食事を概日リズムに合わせることが健康への道だと気づいた。

彼は著書『The Circadian Code(概日リズムの法則)』のなかで、早朝から夕方早くのあいだに食事をするほうが、一日中食べたり、夜に間食をしたりするより健康だと説いている。このプランでは実質上14〜16時間断食することになるので、断続的な断食と多くの共通点がある。

マウスでは、カロリー摂取を1日8〜10時間に制限すると、脂肪や糖の多い餌を食べていても健康状態が良くなった。

ヒトの場合は短期試験で、断続的な断食が体重コントロールに効果的であり、減量以外にも多くのプラス効果がありそうだとわかった。

これらのプログラムはどれもメリットがあるが、寿命と健康寿命を延ばすには、少なくとも16時間の断食がもっとも有望なので、わたしはこれを行っている。

体重もいくらか落ちたが、それは良い副作用であって、当初の目的ではない。わたしが自分の例を人々に話すとき、とても多くの人が、朝食を抜くことが体に悪いと思っていることに驚かされる。「朝食は一日のなかでいちばん大事な食事なんですよ!」と、その人たちは断言する。

でも、少し耳を傾けてほしい。そのことを裏づける科学的証拠は何もないのだ。むしろ、減量するには朝食を抜くほうが良いかもしれない。

いくつかの確かな研究で、朝食を食べることは体重増加につながりうるという結果が出ている。

考えてみると、先史時代の祖先にとっては朝食など頭になかっただろう。彼らは一日中、猟をしたり、魚をとったり、穀物や種、木の実、小さな果物を集めていた。

朝に「ウィーティー」や「スペシャルK」のようなシリアル食品があるわけではない。そして、肥満の人はいなかったといっても間違いないだろう。炭水化物の多い朝食が広がったのは近代になってからだ。

結論をいえば、朝食は幼児と子どもには有益かもしれないが、大人の場合は生物学的に不要である。そして、断続的な断食の一環として朝食を抜くことは、健康で長生きにつながる。

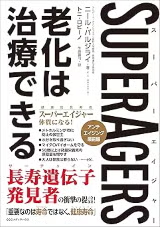

ニール・バルジライ (Nir Barzilai)

1955年生まれ。アルバート・アインシュタイン医科大学教授。同大学老化研究所設立者。ポール・F・グレン老化生物学研究センター、およびアメリカ国立衛生研究所(NIH)ネイサン・ショック・センター加齢基礎生物学部門のディレクターも務めている。専門は内分泌学。100歳を超える長寿家系を調べ、ヒトの長寿遺伝子を世界で初めて発見した。長寿研究の世界的権威として、全米老年問題研究連盟(AFAR)「アーヴィング・S・ライト賞」など数々の賞を受賞している。本書が初の一般書となる。

『SuperAgers スーパーエイジャー 老化は治療できる』

ニール・バルジライ/トニ・ロビーノ[著]

牛原 眞弓[訳]

CEメディアハウス[刊]

(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。