20日は「世界こどもの日」。国連が1954年、世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的として制定した。子どもたちが幸せに過ごし、希望に満ちた人生を歩むことは、世界共通の願いだ。

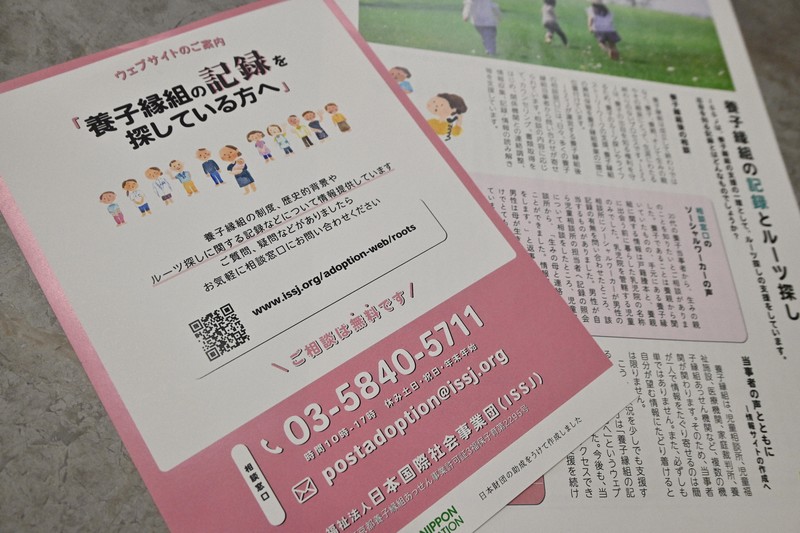

そんな中で、社会福祉法人「日本国際社会事業団(ISSJ)」(東京都文京区)は、「生みの親に会いたい」「生い立ちを知りたい」といった養子縁組が成立した後の相談に応じている。

ISSJを通してあっせんした養子縁組に限らず、広く相談を受け入れている団体は珍しいという。

「相談は年々増えています」。ISSJのソーシャルワーカーはこう現状を説明する。

ISSJは日本財団の助成を受け、2020年12月に無料の相談窓口を設けた。情報提供やカウンセリング、関係者との連絡調整などの支援が受けられる。ウェブサイトでは記録の取り寄せ方や、ルーツ探しを始めるにあたって必要な心構えなども紹介する。

24年度の相談は89件(養親らの相談も含む)。そのうち63件が国内から、26件が海外から(国際養子縁組など)の問い合わせだった。

どんなきっかけで相談するのだろうか。

「妊娠や出産、結婚といったライフイベントが起きた時、養親が亡くなった時、戸籍を見るなどして養子であることを知った時など人それぞれです」

相談内容は「生みの親を見てみたい」「生みの親に会ってみたい」というものが少なくないという。だが「日本では養子が『出自を知りたい』と願った際の支援体制や法整備は十分ではなく、相談者の要望をかなえられるケースはまれです」。

一方で、ソーシャルワーカーが「なぜ会いたいと思うのですか」と詳しく聞いていくと、異なる動機が見えてくることもあり、相談者の要望が「会う」とは違う形でかなえられるケースもある。

例えば、本当の動機が「親の見た目が知りたい」ということなら会わなくても、親の写真を見るという方法で実現できる。「養子になった理由を知りたい」という目的なら、児童相談所などに資料を請求することで分かる場合もある。「『会いたい』に込められた言語化できていない動機を詳しく聞いています」

記録を探すハードルは

その上で対面を希望する場合には、普通養子縁組と特別養子縁組の場合で大きな差があると指摘する。

「普通養子縁組の場合は戸籍の付票をたどって現住所を探し出せる可能性が高いのですが、特別養子縁組の場合はチャレンジになります」

養子が出生してから特別養子縁組されるまでの「従前戸籍」は戸籍謄本を請求して確認することができるが、特別養子縁組が成立した後は、実親が結婚などで除籍した場合、その戸籍謄本は正当な理由がないと請求できないからだ。

普通養子縁組は実親との法的関係は絶たれないが、特別養子縁組は実親との法的関係は終了し、戸籍上も養親の実子となるためだ。25年度は7月までに2件の対面をサポートしたが、いずれも普通養子縁組のケースだった。

記録を探すのにも「自分の記録が戸籍、家庭裁判所、児童相談所、児童福祉施設、民間あっせん機関、医療機関と散在している状況で、本人が集めて回るのは大変な苦労があります。情報開示請求をしても開示の基準が一律でなく、黒塗りが多いこともあり、傷つく人もいます」。

一部の記録の保存期間の短さもハードルとなっている。

家庭裁判所の養子縁組の調査報告書は5年、審判書は30年。児童相談所の記録は、児童相談所運営指針の改正により、養子縁組が成立した事例は永年保存となった一方、乳児院や児童養護施設の記録は、それぞれの施設で保存年限や保存状態が異なる。

ISSJでは、生みの親の連絡先が判明しても、最初はソーシャルワーカーらが中立な立場で手紙を送るなど、慎重に対応している。生みの親に複雑な事情があり、再会を望まない可能性もあるからだ。再会を果たせたケースも、その後の関係をどう構築していくか、双方の思いを聞きながら支援する。相談から対面後の関係構築まで丁寧な支援が必要だという。

相談窓口を始めて4年以上たつが、相談者の要望をかなえられるケースは少ない。だが、「誰にも言えない悩みを話せる人ができた」と話す相談者もおり、思いを吐き出せる場としての役割も担う。同じ境遇の仲間と悩みを話し合える場として、当事者団体を紹介することもあるという。

出自を知る権利とは

日本も批准する「子どもの権利条約」では「できる限りその父母を知る権利」と記され、「出自を知る権利」が明記されている。

25年4月の東京地裁判決でも「出自を知る権利」が注目された。産院で新生児の時に取り違えられた男性が、都に生みの親の調査を求めた訴訟で、都に調査を命じた。判決では「出自に関する情報を知ることは、憲法13条が保障する法的利益だ」と指摘し、「出自を知る権利」を憲法の保障対象とした。

司法統計によると、特別養子縁組の成立件数は13年(474件)から増え始め、19年には711件となった。近年は23年が587件、24年が563件と減少しているものの、10年前よりは増えている。

特別養子縁組が広まる中、その情報の保存や開示についての体制や支援には課題が多い。

立命館大衣笠総合研究機構の阿久津美紀専門研究員(アーカイブズ学)は「日本ではかつて、実の親を探そうとする人に対して『知らない方が幸せ』と否定的な意見を持たれることもあり、『探したい』という思いを肯定的に後押しする世の中になっていませんでした。ただ相談するのにも一大決心が必要です」と説明する。

阿久津さんは海外の社会的養護の記録の取り組みや国内の現状を研究するとともに、国内外の養子からの相談に応じてきた。

社会的養護の記録の保存は子どもにとってどのような意味があるのだろうか。阿久津さんは支援してきた経験を踏まえ「記録を利用し、自らの過去を知ることで、今後の人生を自信を持って踏み出す糧となります」と話す。

海外ではどのような体制があるのだろうか。

イギリスなどヨーロッパの国や韓国では、養子縁組に関する情報や記録を保管する機関があり、養子が「生みの親に会いたい」と願う場合に、生みの親に情報開示の意思を確認するなどの仲介をしているという。

阿久津さんは「日本も一元的な情報管理や提供サービスができる体制や環境が必要」と指摘している。【御園生枝里】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。