数分の間に自宅からいなくなった息子

特別支援学校に通っていた久保田大治郎さんです。

軽度の知的障害と、ADHD=注意欠陥多動性障害の傾向がありました。

東京・八王子市に家族と一緒に暮らし、外出は常に家族と一緒でしたが、いつかは1人で電車に乗って旅行することが夢でした。

母親の真実さんは「話していると誰もが笑顔になって、明るくなってしまうような、人をひきつける魅力的なところがある、すてきな息子でした」と振り返ります。

一方で、大治郎さんは2年ほど前から、気持ちが高ぶると突然自宅を飛び出すようになりました。

そのたびに真実さんは、自転車に乗って捜し、家の鍵は必ずかけるなど、できるかぎりの注意を払っていました。

それなのに…去年7月19日、大治郎さんは真実さんが目を離した数分の間に自宅からいなくなり、帰らぬ人となったのです。

障害児の行方不明は少なくとも年間167件 死亡事案も

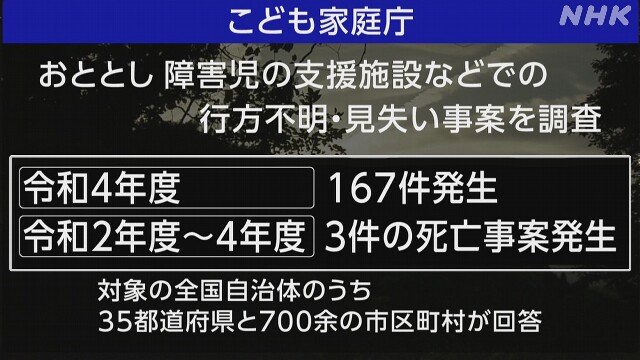

令和5年にこども家庭庁は、全国の障害児の支援施設など「施設」の管理下において、子どもを見失った行方不明事案の発生件数について調べました。

35の都道府県と700余りの市区町村から回答があり、

▽令和4年度は1年間で167件起き、

▽令和4年度までの3年間で3件の死亡事案があったことがわかりました。

この件数は「施設」からの不明事案だけで、大治郎さんのような「自宅」から行方不明になったケースがどのくらい起きているのかは把握されていません。

障害の特性で飛び出す傾向

専門家によると、知的障害のほか、ADHDや自閉症などの発達障害の人の中には、特定のものにこだわり周囲が見えなくなったり、音に敏感に反応したりして、その場を飛び出してしまう特性がある人がいるといいます。

また、コミュニケーション能力に不安がある人もいて、人に道を尋ねることなどが難しいため、遠出してしまった場合、そのまま帰れなくなってしまうケースも多いということです。

大治郎さんの足取りを追うと…

大治郎さんがいなくなったその日。

帰宅後、少しふてくされた様子で玄関に寝転がっていた大治郎さん。真実さんは、台所で夕飯の準備のため、ほんの数分、大治郎さんから目を離していたその間に姿が見えなくなりました。

いつもだったら見つかる近くのスーパーマーケットにも姿はなく、真実さんはいつもと違うと感じました。

家族は警察にも連絡して必死に捜索。

その後にわかったことですが、家を出てから1時間後、自宅近くの坂道をお気に入りのぬいぐるみを抱いて歩く姿が、通りかかった車のドライブレコーダーに写っていました。

大治郎さんは、2時間近く家の周辺を歩き回っていたとみられ、その様子は近所の人が目撃したり、コンビニの防犯カメラに写ったりしていました。

その後、バスに乗って駅に向かい、バスを降りる際には運賃を払えず、運転手とやり取りをしていました。

駅では、駅員にトイレを借りると伝えて改札内に入り、電車で50分ほどかかる山梨県の無人駅で下車しました。

無人駅の近くではガソリンスタンドを経営する男性が、ぬいぐるみを抱えてうずくまる大治郎さんを目撃していました。

ガソリンスタンドの男性

「ちょっと『おかしいかな』と思ったけれども、少し目を離した間にいなくなっていた。まさか、行方不明になっているとは思わなかった」

そして、行方不明になったその日のうちに大治郎さんは川で溺れて、亡くなったとみられています。

「どうしてここに?」

一周忌のことし7月19日、家族は大治郎さんの最後の足取りをたどりました。

無人駅からしばらくは、車通りの激しい国道沿いを歩き、10分ほどの場所で国道から外れて、雑草の生い茂る人けがない道を、川のほうに下りて行きました。

家族は大治郎さんが見つかった場所の近くで静かに手を合わせました。

父親の純司さん

「一度も来たことがない場所なのに、なぜここまで来たのか、全く分かりません。障害者は時に行方不明になってしまうことがあることを多くの人に理解してもらい、『ちょっと変だな』と気になった時はすぐに声をかけてほしい。2度とこのような悲しい事故が起きないように対策が進んでほしい」

“まばたきをした瞬間にいなくなる” 保護者たちが要望

大治郎さんの地元、八王子市の障害児などの保護者でつくる団体が、一周忌を節目に障害のある人の見守り体制の構築を求めて、厚生労働省とこども家庭庁に要望書を提出しました。

要望後、会見した保護者は、大治郎さんの件は決してひと事ではないと訴えました。

くわのこの会・新島紫 会長

「『まばたきをした瞬間にいなくなった』。『いっときも目を離せず、買い物もできない』などの声が保護者からは上がっています。常に緊張感を強いられる生活です。障害児は本人が助けを求めることが難しいからこそ、社会全体での見守り体制が必要です」

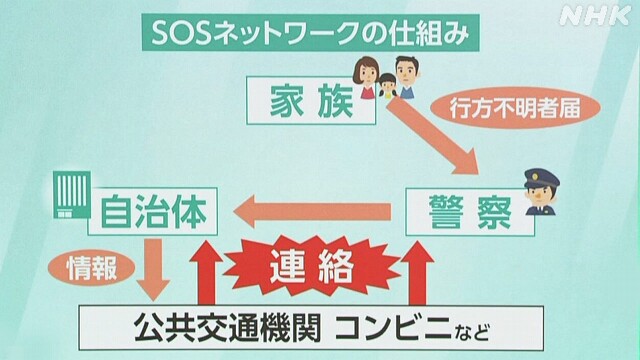

団体が求めたのは、「SOSネットワーク」という認知症の行方不明者向けの見守りの仕組みの対象に、障害者を含めることです。

SOSネットワークは市区町村が主に事務局を担い、家族などが希望した場合、名前や住所、自治体によっては顔写真などを事前に登録します。

行方不明になった時に、家族が警察に届け出るとSOSネットワークに加盟する地域の公共交通機関やコンビニなどに行方不明情報が共有されます。

そして、“似た人を見かけた”などの気になる情報があった際は、速やかに自治体や警察に連絡してもらうというもので、およそ8割の自治体で整備されています。

また団体は、大治郎さんのように自宅からいなくなったケースも含めて、障害のある人が行方不明になる事案が全国でどの程度起きているのか、調査することも求めました。

障害者支援に詳しい専門家は、保護者だけの見守りには限界があるため、障害がある人についても社会での見守りが必要だと指摘しています。

早稲田大学 梅永雄二教授

「保護者は、子どもが突発的に行動してしまうような時でも、『周りに迷惑かけたくない』と1人で抱え込んでしまう人が多い。しかし、保護者が24時間、子どもを監視しているわけにもいかず限界がある。一見すると、障害児かどうか分からない子どもも多く、異変を感じても、声をかけづらいことも発見を難しくしている。コミュニケーションが難しいとか、理解力に不安があるといった、認知症の人に似た課題を持っている人は多いので、同じような社会で見守っていく仕組みを早く整えていく必要がある」

また、大治郎さんの事案を受けて、東京都は都立の特別支援学校の児童・生徒を対象に保護者が希望した場合、GPS端末を無償で貸し出すとして、今年度1000万円の予算を計上しました。

今年度は、いくつかの学校で先行的に貸し出しを始める予定だということですが、東京都の担当者は、「飛び出す際に機器を身につけているとは限らない。機器を使った対策に加えて、地域での見守り体制の整備がやはり必要になってくる」と話していました。

取材後記

気になる子どもを見つけたら…

警視庁に尋ねたところ、何かに困っている様子がある子どもを見かけたら声をかけ、自分や親の名前、住所が言えなかったときには、最寄りの警察署に連絡をしてほしいということです。

大治郎さんが家から抱いていったのは人気キャラクターのぬいぐるみで、外出するときにはいつも持っていました。川に流されたのか見つからず、両親は同じものを買って遺影の前に置いています。

2度と悲しい事故が起きないために、障害がある子どもの保護者たちの団体は、認知症の人の行方不明対策としてある既存の仕組みを活用することで、いち早い対策につながることを望んでいます。

(8月1日 おはよう日本などで放送)

尾垣和幸

新聞記者を経て2017年入局

千葉局、都庁クラブを経て厚生労働省を担当

発達障害児支援などを取材

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。