StreetVJ -shutterstock-

<蒸し暑い夏には食中毒のリスクが高まる。肉や魚だけでなく、実は穀物や野菜でも食中毒になる危険があるという。ジャーナリストの笹井恵里子氏が徹底取材した。(ジャーナリスト 笹井恵里子)>

実は傷みやすい夏祭りの定番メニュー

蒸し暑い時期、気をつけたいのは食中毒。菌に感染すると、単なる腹痛にとどまらず、難病を発生させることもある。菌をやっつける手段は主に十分な加熱であると、前回お伝えした。今回は、熱に強い菌を紹介。危険は身近なところに潜んでいる。

食中毒予防の基本ポイントは3つ――(1)付けない(よく洗う、別々に使う)(2)増やさない(早く調理して食べる、冷蔵する)(3)やっつける(75℃以上の加熱、消毒する)だ。食中毒菌は30~35℃前後で発育しやすく、75℃以上の加熱でほぼ死ぬといわれる。だが例外のひとつが「穀物」。

健康検定協会理事長で管理栄養士の望月理恵子氏がこう説明する。

「穀物というと食中毒がなさそうですが、意外にも30℃前後でセレウス菌という食中毒原因菌が発生する可能性があります。セレウス菌は河川や土にいる細菌で、食品中に耐熱性のある芽胞を形成するのです。121℃で20分の加熱でも死滅しなかったようですので、セレウス菌が芽胞を作ってしまったら、調理しても食中毒を防ぐことは難しいでしょう。そうならないためにも調理したらすぐに食べる、食べられる量を作ると良いですね」

また高タンパク質の食品が細菌にとっていい栄養源となるため、糖質とタンパク質が両方入ると傷みやすいという。

「特に鶏の炊き込みご飯や焼きそばは、熱に強い菌がすみつきやすいです。そのため、お弁当にするのは避けたほうがいいでしょう。実は私も会社勤めのとき、お弁当で焼きそばを持って行ったら、お昼には糸を引いて傷んでいて......。夏はお祭りの開催が多いですが、目の前で作ったものでなく、調理済みで常温に放置されているような焼きそばや、チャーハンを買うのも避けたほうがいいでしょう」

人参、じゃがいも、玉ねぎの危ない共通点とは?

カレーの扱いも気をつけたい。

「カレーには人参、じゃがいも、玉ねぎなど土に埋まって成長する野菜が多く入りますよね。土の中に食中毒菌が多くいるので、こういった野菜を大量に使うカレーは食中毒を発生しやすいのです。熱に強くて1時間加熱しても生き残る、ウェルシュ菌の芽胞を作るといわれています」(望月氏)

「常温で一晩寝かせるとおいしい」といわれるが、それはウェルシュ菌をすくすくと育てる行為。とんでもなく危険なのである。

「加熱調理したカレーを放置すると、ウェルシュ菌が繁殖し、エンテロトキシンという毒素を作る恐れがあります。2000年に起きた雪印集団食中毒事件も、脱脂粉乳内にエンテロトキシンが発生したことが原因でした。

食品中だけでなく体内に入ったウェルシュ菌も腸管内で増殖して芽胞を作り、エンテロトキシンを作ってしまいます。ですからウェルシュ菌を増やさないことが何より重要。カレーは粗熱が取れたら、素早く冷蔵庫に入れるのが得策です」(同)

水菜、キュウリ、トマト...生野菜から菌が検出

さて、穀物とともに食中毒とは無縁そうに感じる「野菜」。

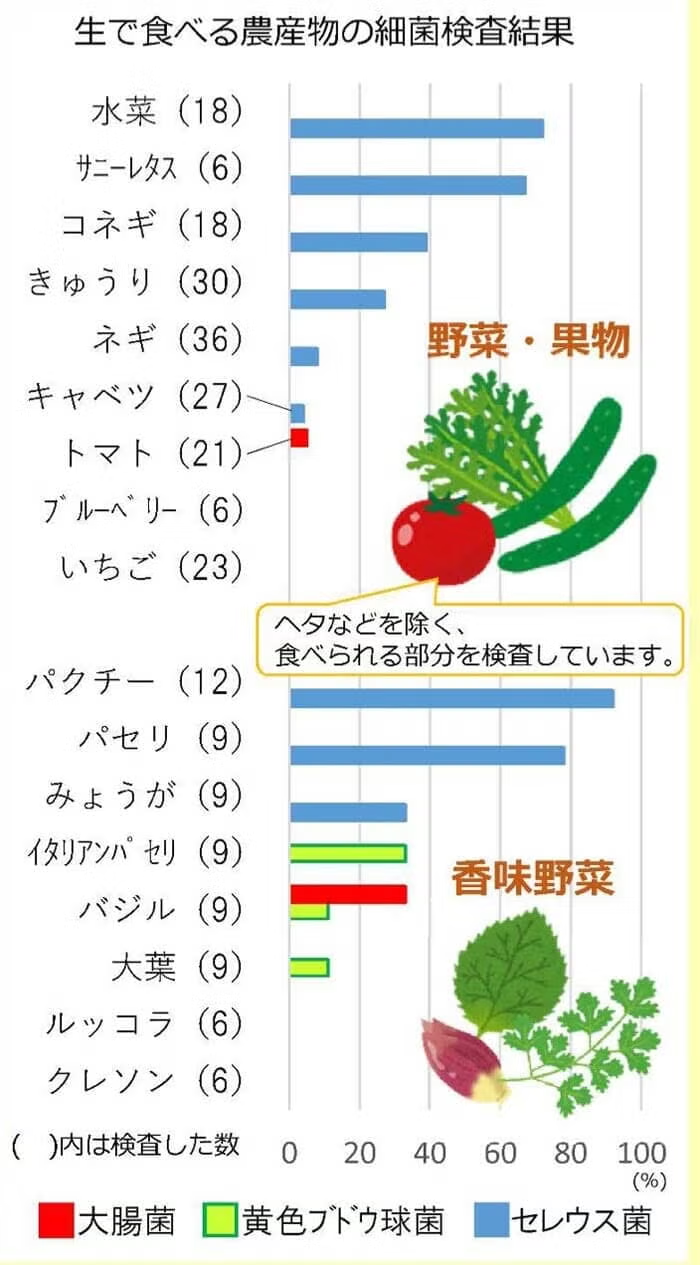

実は「みずみずしいものが傷みやすい」と望月氏。実際に練馬区内で流通している農産物のうち、生で食べるもの9種類(水菜、キャベツ、ネギ、キュウリ、トマト、イチゴ、ブルーベリーなど)について細菌検査をしたところ、約20%から食中毒の原因となる菌などが確認されたそうだ。

調査ではそのほとんどがセレウス菌で、水菜が最も多かった。確かにみずみずしい。葉物以外ではキュウリからもセレウス菌が、トマトからは大腸菌が確認されたという。

生で食べる野菜は流水で丁寧に洗うこと

「加熱せず食べる野菜は、流水で丁寧に洗うことがポイントです。また水菜は、冬であれば鍋に入れることで加熱できますが、暑い時期は難しいですよね。それでも麺類に入れるなら一緒にゆでたり、熱湯にさらしたり、あるいは少しレンジにかけて加熱するといいでしょう。グラフではサニーレタスも菌数が多くなっていますね。これもお湯洗いをしてください」(望月氏)

こういった方法で完全防止はできなくても、少し加熱することで死ぬ菌もいるから、菌を「増やさない」ことにつながる。

また、キュウリのイボイボを丁寧に洗ったり、ミニトマトは雑菌が繁殖するヘタを取ってから水道水で洗うことも効果がある。

夏祭りの冷やしキュウリで約500人が食中毒

しかし、夏にお祭りなどのように屋外で加熱せずに食材を提供される場所では、より一層気をつけなければならない。

静岡県の花火大会で2014年、露店で販売された冷やしキュウリを食した約500人が食中毒を発症した。原因は腸管出血性大腸菌O157。報道では、キュウリの洗浄と調理販売者の手洗いが不十分だった可能性が指摘されている。日本臨床栄養協会評議員で管理栄養士の遠藤惠子氏がこう説明する。

「給食など生食の野菜は、殺菌処理をしてから提供する場合がほとんどです。けれども、お祭りなどでは殺菌処理がされないことも少なくなく、菌が繁殖しやすいのです。セレウス菌、大腸菌以外にも、手に傷があったり手荒れをしたりしていると、黄色ブドウ球菌という食中毒原因菌が多く潜んでいる可能性が高いです。

黄色ブドウ球菌が食品中に繁殖すると、熱に強い毒素を作り、吐き気や下痢などの食中毒を起こしてしまいます。ですから、おにぎりを作るときはラップで、サンドイッチは手袋をして作りましょう」

黄色ブドウ球菌は健康な人、普通の手でも20~30%が保菌しているといわれる。特に傷があるときには手袋をして調理をし、おにぎりやサンドイッチを作るときは、健康な人でも素手で触らないことが大切だ。

「またおにぎりの具材は抗菌作用のある梅干しや、塩分が多めの鮭、昆布、もしくは塩むすびがいいと思います。また海苔を巻くと熱でふやけて菌の発生源となるので、食べる直前に巻くといいでしょう」(遠藤氏)

お弁当ではミニトマトのヘタは必ず取る

最後に、「お弁当作り」が日課であるという管理栄養士の遠藤氏と望月氏に傷ませないコツを聞いた。

「私はミニトマトのヘタを必ず取ります」と遠藤氏。

「ヘタには菌が付きやすいのでお弁当内で繁殖してしまう恐れがあります。ですからお弁当に入れるならヘタを取ってから水道水で洗い、キッチンペーパーなどで拭いてから入れています。市販のお弁当を購入する場合も、ヘタ付きのミニトマトが入っているなら買いません」

遠藤氏は職場に昼食を持参するのに、二段型タイプのお弁当箱を利用。下はご飯、上はおかずと食品をなるべく仕切るように心がけ、お弁当箱を保冷バックに入れて持参しているという。

乾麺で食あたりしたまさかの理由は

望月氏は水分に気をつけている。

「できるだけ水分が出ないような食材を使ったり、市販の抗菌シートを乗せたりしています。保冷剤もビニールタイプですと水滴が出やすいので、この時期は不織タイプの保冷剤を使用しています」

夏に繁殖する細菌は、全般的に「高温多湿」の環境を好む。だからなるべく食材の持ち運びや保存時にそういった状況を作らないことだ。前回の記事で望月氏が「賞味期限切れの乾麺で食あたりした」と記したが、「乾麺の中の油が劣化・酸化していたり、目視で見えないカビがあったり微生物が増殖したことが影響したのかもしれません」と本人は述べている。

食するときの体調でも食中毒の症状が出るかどうかが変わる。もったいない精神は大切だが、暑さでバテ気味のときは特別に意識して新鮮なものをいただきたい。

<重要ポイント!まとめ>

・糖質とタンパク質が両方入る食品は傷みやすい。炊き込み、焼きそば、チャーハンは要注意

・おにぎりやサンドイッチは素手で作らない

・「常温で一晩寝かせたカレー」は大変危ない

・野菜にもセレウス菌、大腸菌が潜む恐れ。家庭では水道水でよく洗うこと

・夏に繁殖する細菌は「高温多湿」の環境を好む

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。