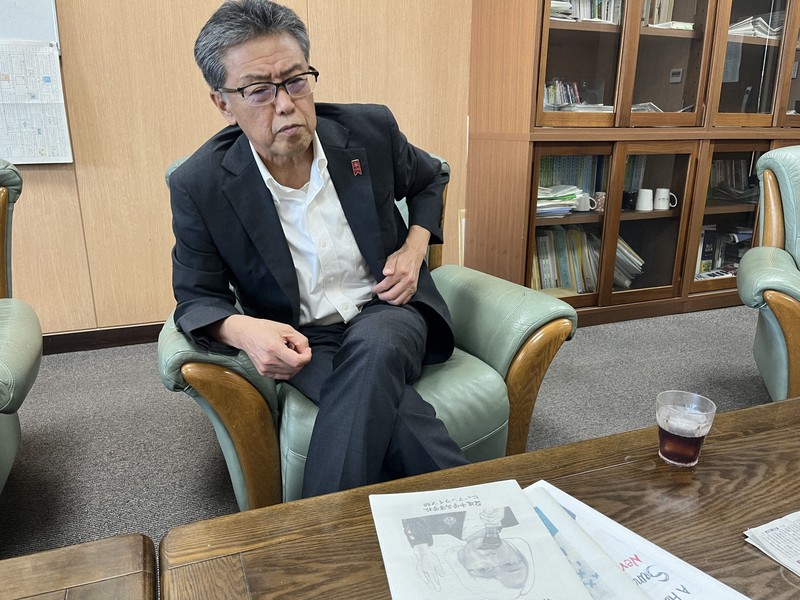

広島県福山市の中高一貫校、盈進(えいしん)中学・高校には、核廃絶に向けた署名集めを中心に、平和・人権活動に精力的に取り組んでいる「ヒューマンライツ部」という部活動がある。同部はどのような理念の下でその歴史を刻んできたのか。長年顧問を務めてきた同校校長の延和聡(のぶ・かずとし)さん(61)に話を聞いた。【上智大・脇坂葉多(キャンパる編集部)】

「人権」がテーマの部を統合して発足

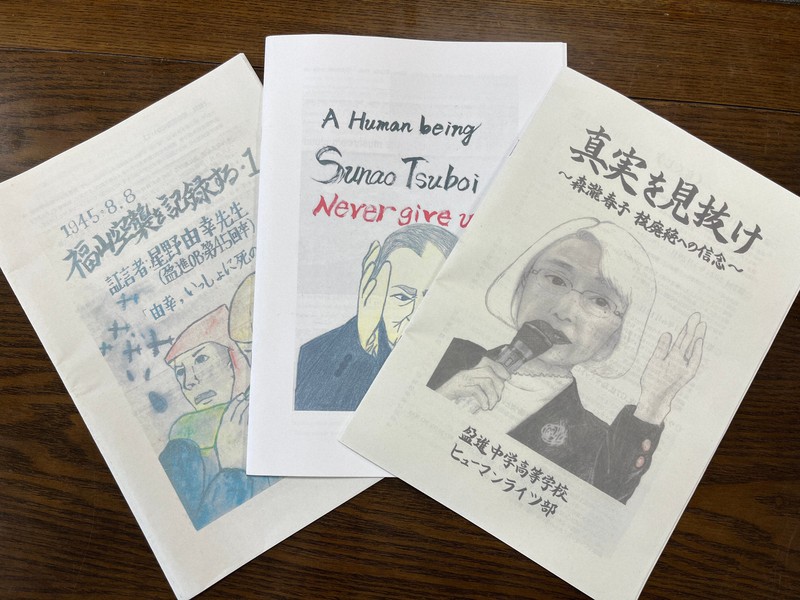

ヒューマンライツ部は平和、人権に関する調査研究やボランティアを行うクラブとして、2005年に創部された。部員は中高合わせて25人。①核廃絶に向けた取り組み②ハンセン病問題の学習③東日本大震災などの災害復興支援④地元地域でのボランティア活動――の四つを軸に、毎年テーマを決めて活動に取り組んでいる。部の創設を主導し、創部以来20年まで顧問を務め、以降も活動を見守ってきたのが延さんだ。

同部はもともと、人権問題をテーマにした複数のクラブに分かれていた。延さんによると、当時の広島県は、文部科学省による指導の影響で学校式典での国旗掲揚や国歌斉唱の徹底が強く叫ばれていた時代。県内では反発して職を辞する教員もおり、同和問題をはじめとした人権教育や人権問題関連の部活動は、縮小・減少を余儀なくされていたという。

「マイノリティーの問題に敏感な子どもたちが、自分たちの思いを言い合える空間をなくしてはいけない。政治的な問題や大人の運動体とは無関係に、子どもたちが自分の力で独自に活動できるクラブを作ろう」。延さんはそう考え、顧問を務めていた同和問題の研究部の他、障害者問題、在日韓国・朝鮮人問題を扱う二つの研究部と統合する形で、ヒューマンライツ部を立ち上げた。以来、生徒の自主性の尊重は、延さんの第一の信条となっている。

生徒たちの発案で始まった署名活動

核廃絶の署名集めが始まったのは08年。きっかけは沖縄尚学高校(那覇市)との交流イベントである「中高生平和サミット」が前年に開始されたことだった。

同部は当時、延さんのライフワークでもあったハンセン病元患者との交流に部の活動の軸足を置いており、平和学習にはあまり時間を割いてこなかった。

そうした中、沖縄に招かれて同じ世代の生徒が基地問題や平和学習を自分の言葉で語っているのを目の当たりにして、部員たちは強い刺激を受けた。「自分たちも広島の人間として、広島で起きたことを発信する力が必要だ」と考えるようになったという。「戦争の記憶を継承するためには何をするべきか」と議論し、部員の発案で「ヒロシマを忘れないために」と核廃絶への賛同を募る署名集めを開始した。

以降、同校による署名活動は、生徒会などの部外の生徒や、沖縄尚学高校、広島女学院中学・高校(広島市)など他の協力校の生徒も巻き込んで、新型コロナウイルスの感染拡大期間を除いて毎年行われてきた。夏になると福山駅前などの地元や、平和記念公園前など広島市内で複数回、生徒たちが署名を求めて声を上げる。

これまでに集められ、国連本部に送られた署名は約70万筆。実績が認められ、14年からは「ユース非核特使」として、外務省が盈進の生徒たちをニューヨークやウィーンで開かれる国連の核拡散防止条約(NPT)会議に派遣するようになった。同年から始まったこの制度で、今まで一度も欠かさずに生徒が選出されているのは同校だけだ。

発見する「感動」が原動力

毎年引率として署名集めを見守ってきた延さんには忘れられない光景がある。「被爆地の広島だから、署名に応じてくれる市民は多いだろう」。署名集めを始めた年、そう思って生徒を見守っていると、想像以上に素通りしていく人が多い。生徒たちが必死に声を張り上げても、「そんなもの集めても意味がない」「学生は帰って勉強しろ」と心無い言葉をかけられることもしばしば。「最初は泣いていた子もいた」と生徒たちの姿を振り返る。

しかしそんな中で、署名を書いている最中にぼろぼろと泣き出す一人の高齢女性がいた。聞くと彼女は、自分が被爆孤児であることを長年周囲に言えていなかったという。「思い出したくない」という思いで、前の日に署名を集める生徒らの前を通った際には目を背けてしまった。しかし次の日も署名集めを行うと聞き、「暑い中頑張ってくれている」と感動してわざわざ自転車で名前を書きに来てくれたのだ。「このおばあさんの思いに応えたいという気持ちが、生徒たちを動かす。教員の言葉では続かない。こういう感動を自分で発見するから、活動が続いていく」

署名集めの目的は核廃絶だが、その本質は教育だ。「さまざまな人と接する中で、自分を発見し、自分の生き方を決めていく学びを経験して、子どもたちが平和の担い手になっていく。その未来をつくるのが教育というもの」。被爆者の中にも、「いつも8月6日が来るのが嫌だったけど、去年も子どもたちが立っているのを見ていたし、今年は何だか少し希望を感じる」と署名に応じてくれる人がいるという。「大人と違ってイデオロギーなどなくそこに立っている姿が、彼らにとっては本当に希望そのものなのだから」

毎夏、署名集めの前には、参加する生徒らが全校生徒の前で核廃絶への賛同を求めて発表を行う全校集会を開催する。「クラスの友達が、教員にやらされるのではなく、自分の言葉でしゃべっているから、聞く方も身が入る」

大切な視野の広さ

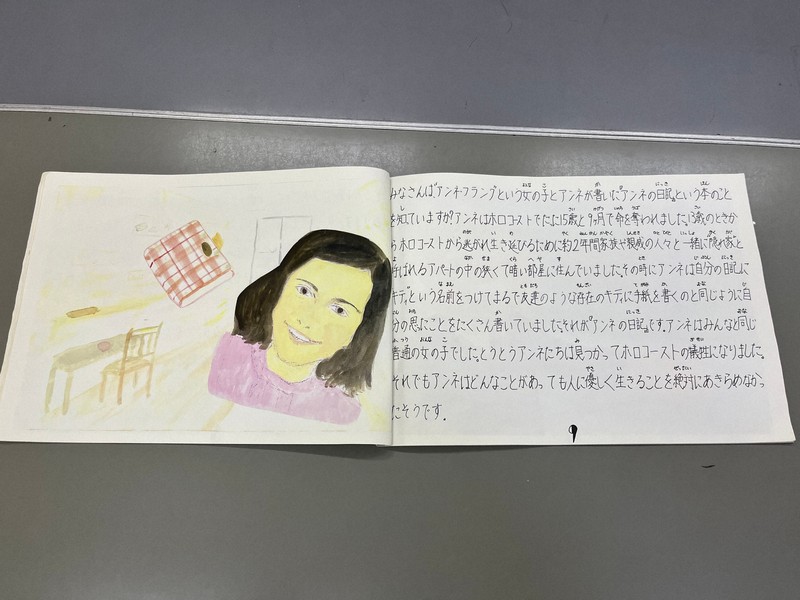

ヒューマンライツ部の平和学習は署名集めにとどまらず、被爆証言の収集や英訳、地元福山市にあるホロコースト記念館でのガイドなど多岐に及ぶ。今年度には日本原水爆被害者団体協議会初代理事長の森滝市郎氏の娘であり、「核兵器廃絶をめざすヒロシマの会」の共同代表を務める森滝春子さん(86)の体験談をまとめた冊子を4年越しに完成させた。

長崎や沖縄に加え、福山での空襲についても学ぶなど、広島以外について触れる機会も多い。「ヒロシマのことを知り、伝えるのは当然。しかしそれを大切にするあまり他の被害や加害に目がいかなくなってしまってはかえって視野が狭くなる。広島を通じて、他の苦しみも知る。それが核廃絶の広がりにつながる」。生徒たちもその姿勢を受け継ぎ、被爆地として語るときは必ず「私たち広島・長崎は」と語り始める。

主人公は生徒たち

人権問題を重視する延さんの原点には、成長期の体験がある。幼少期、教員である父親の赴任先で同和地区の人々と親しく交流した。また小学校時代には、水俣病問題やベトナム戦争について、強い問題意識を持つ教員との出会いもあった。「その先生が熱く語ってくれたから、私に核廃絶やハンセン病問題の精神が根付いた」と話す。ただ、ヒューマンライツ部が創部以来20年間、活動を続けてこられた理由に、延さんが自分自身を挙げることは決してない。

「教員が生徒にああだこうだ言っても、届くのは10分の1くらいしかない。でも、先輩や友達の話はちゃんと全部入ってくる」。だからこそ、顧問として指導することよりも、学びの場を整え、それを生徒同士で受け継いでいくコミュニケーションの機会を作ることに腐心してきた。被爆者たちは「自分と同じ思いをしてほしくない」と、思い出したくないことを話してくれる。「そうした人間の素晴らしさに出会える感動を、先輩が後輩に自分の言葉で伝える。そのサイクルがあるから、活動が続いていく」

署名集めをしていたある夏、街頭で生徒たちが「君たちは教員にやらされているんだ」と絡まれたことがあった。その時、生徒の一人がメガホンをとって「私たちは自分の意志でやっているんです!」と叫び返したという。「そういう姿を見ると、私もうれしい。子どもたちにそんな力があったのかと思い知らされた」と語る延さん。生徒たちの将来に期待を込めて「もっと仲間との絆を深めて、もっと独創的に、もっと自由に、もっと地域に根ざして、もっとグローバルに平和と人権の輪を広げてほしい」と語った。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。