Hethers-shutterstock

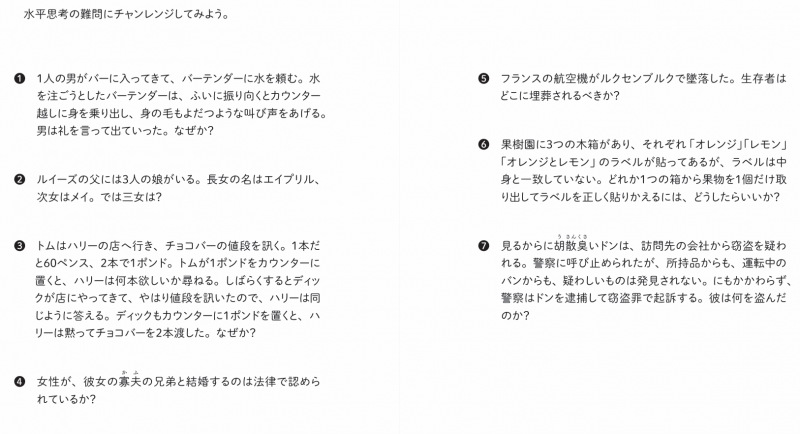

<シャーロック・ホームズの強みは「水平思考」ができること。思い込みにとらわれなければ、見逃しがちな情報にも気がつける>

「思い込み」にとらわれていると、事実でない情報を信じてしまいかねない。大事なのはさまざまな角度の視点を意識し、もしも自分が間違っていたら、そこから学ぶことだ。

イギリスのノンフィクション作家ダニエル・スミス(Daniel Smith)が執筆した『あらゆる問題を解決できる シャーロック・ホームズの思考法』(かんき出版)から、柔軟な考え方が求められる7つの問題を出題する。あなたは何問解けるだろうか。

※本記事では書籍の内容を一部編集して紹介します。

◇ ◇ ◇オープンな姿勢が、突飛な真実に気づかせる

目の前の状況に応じて、どんな役でも堂々とした口調で演じてみせることにかけては、ホームズの右に出る者はいないだろう。

つまり、ひそかに計画を準備していても、自身の置かれた立場に合わせて、自在にシナリオを書き換える。どれだけ奇妙な事態になろうと、たとえ予想外の出来事が起きようと、あらゆる突飛な可能性に備えてつねにオープンな姿勢を保っている。

普通に考えたらありそうになくても、ぜったいにありえないわけではないとホームズは気づいていたのだ。そうした柔軟な考え方が、多くの事件を解決するのに欠かせなかった。

私たち凡人はというと、仮説が粉々に打ち砕かれてしまったら、不意をつかれて取り乱すだろう。新たな状況に対処したり、新たな情報を整理したりできなくなる。

たいていの場合、自分が正しいと思いこんでいるせいで、本当は間違っているかもしれないとは考えも及ばない。歴史を見れば、オープンな姿勢に欠ける例には事欠かない。

ガリレオは、地球を中心に太陽が回っているのではなく、地球が太陽のまわりを回っていると主張して、ローマ・カトリック教会と激しく対立した。現在では、この地動説に異を唱える者はいない。

けれども私たちは、実際には違うにもかかわらず、さまざまな考えを疑いのない事実だと受け止めることも多い。たとえば、次のような都市伝説だ。

1 人間が造ったもので月から見えるのは、中国の万里の長城だけだ

⇒ ×万里の長城は月から見えない。

2 ケネディ大統領はドイツ人に対して「私はジャム入りドーナツだ」と宣言した

⇒ ×1963年の演説で"Ich bin ein Berliner"(私は1人のベルリン市民であ

る)と述べたのは事実だ。"Berliner"と呼ばれるドーナツがあることも

また然り。本来なら"Ich bin Berliner"とするべきだったとはよく言わ

れるが、そうするとベルリン生まれという意味になる。それは嘘だ。ケネ

ディの発言は文法的に正しいだけでなく、自分もベルリン市民の1人だと

いう気持ちを伝えることができた。

3 11世紀のイングランド王クヌート1世は、王の力の限界を示すために、波に対して自分の足を濡らさないよう命じた

⇒ ×これは創作された逸話だという説が有力だ。

4 シャーロック・ホームズは実在の人物だ

⇒ ×本当は実在しない。だが、つねに心をオープンな状態に保つことは強力な

スキルで、判断を急いだり、かならずしも物ごとを額面どおりに受け取っ

たりしないことが求められる。あるいは、自分が思っていたことが実際に

は違うとわかったら、潔く認めることも必要だ。

問題をさまざまな視点から眺める「水平思考」

いまの世の中、「固定観念にとらわれない自由な発想」とか「枠組みを超える」とか「型にはまらない考え方」を絶賛する、法外な料金の自称コンサルタントがあふれている。正直、どれもこれもくだらないが、ひとつだけ見習うべき点がある。

それはズバリ、違った角度から考える「水平思考」の発想法だ。正面から問題にぶつかって泥沼にはまるのではなく、さまざまな視点から眺めることで、驚くほど多くの収穫が得られる。

このスキルについても、ホームズは間違いなく第一人者だろう。ワトソンがまとめた事件簿で、ホームズはほぼ毎回、誰にも成しえない飛躍的な思考を披露している。このすばらしい水平思考でホームズに肩を並べる可能性は、はっきり言ってかぎりなく低い。

ドリブルでリオネル・メッシを抜く、ひも理論についてスティーヴン・ホーキングよりも説得力をもって話す、レディ・ガガよりも奇抜な衣装を身に着ける――こうしたことなら、まだ現実味があるかもしれない。だが、ほんのひと握りの人にしか備わっていない才能がある。

そして水平思考では、ホームズに太刀打ちできる者はいない。とはいえ、あきらめるのはまだ早い。このスキルを磨くための練習問題にトライしてみよう。

※回答は記事の最後でチェック

ホームズも過ちを犯す。大事なのは「認めて改める」こと

間違いは誰にでもある。かの名探偵にも。けれどもホームズは、一度だけなら許容範囲だと考えていた。その証拠に、『フランシス・カーファクス姫の失踪』で次のように述べている。

その晩、ホームズは言った。「きみがこの事件を記録するつもりだとしてもだな、ワトソン、どんなに優れた頭脳も、ときに輝きを失うものだという例にしかならない。そうした失敗は誰にでもある。本当に優秀なのは、その過ちを認めて改めることができる人間だ。その意味では、僕も少しは胸を張れるかもしれない」

過ちを犯すことは、こんにちでは向上や成長に欠かせない要素だと考えられている。

2007年、スタンフォード大学のロバート・サットン教授(経営科学・工学)は『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌に次のように投稿した。

スタンフォード大学ハッソ・プラットナー・デザイン研究所で、ディエゴ・ロドリゲスと私が掲げているモットーの1つに、「失敗は恥だが役に立つ」というものがある。学生には(何をすべきか話し合うよりも)実際に何かをして、その結果、小さな挫折や成功をたえず経験することから学ぶよう勧めている。この研究所の創設者で天才クリエイターのデビッド・ケリーの言葉を引用しよう。 「同じミスを何度も繰り返している人は、何も学んでいない。毎回違うミスをするのは、新たなことをして、新たなことを学んでいる証拠である」

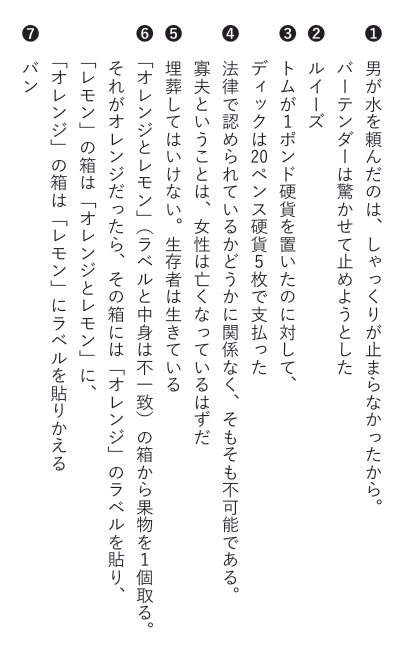

クイズの回答は、次の通りです。

著者

ダニエル・スミス(Daniel Smith)

ノンフィクションの作家、編集者、リサーチャーとして活躍。おもな著書に『Sherlock Holmes: An Elementary Guide』『Forgotten Firsts: A Compendium of Lost Pioneers』『Trend-Setters and Innovations』、クイズ本『Think You Know It All?』など。図書館にこもっている以外は、妻のロージーとさまざまな魚たちとともにイースト・ロンドン在住。

翻訳者

清水由貴子

英語翻訳者。上智大学外国語学部卒。おもな訳書に『How to BePerfect 完璧な人間になる方法?』(小社刊)、『初めて書籍を作った男 アルド・マヌーツィオの生涯』(柏書房)、『トリュフの真相 世界で最も高価なキノコ物語』(パンローリング)、『ニール・ヤング 回想』(河出書房新社)などがある。

『あらゆる問題を解決できる シャーロック・ホームズの思考法』

ダニエル・スミス[著]

清水由貴子[訳]

かんき出版[刊]

(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。