文部科学省は5日、2030年度以降に小中高校で教えるべき内容の基準を示す学習指導要領の改定に向けた基本方針を中央教育審議会(文科相の諮問機関)の特別部会に示した。児童生徒の興味・関心を生かす指導を推し進め、探究的な活動を充実させる。一方、現場から削減を求める声が上がっていた年間の総授業時数については今後の議論に委ねるとした。

現行の指導要領は「主体的・対話的で深い学び」で養成すべき資質能力として「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を掲げており、この大枠は維持される。

文科省によると、「総合的な学習(探究)の時間」を中心に位置づけられている探究的な活動について、積極的に取り組む教員と児童生徒は増加傾向にある。しかし、学校がテーマを設定し、児童生徒の興味・関心が十分に考慮されないといった課題が浮上していた。「総合が調べ学習で終わる」「型にはまった授業や児童生徒任せの授業になる」などの指摘もある。

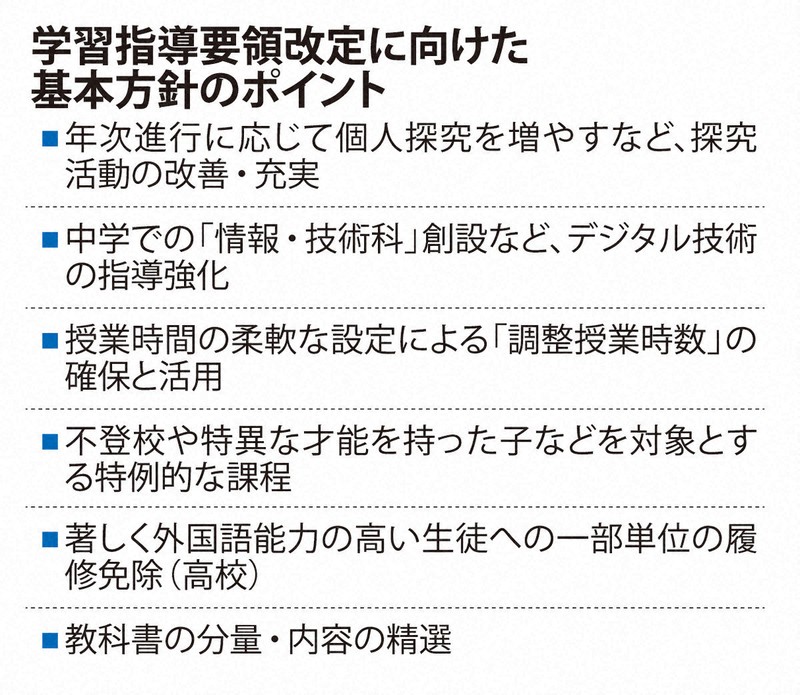

こうした点を踏まえ、指導要領の改定は「児童生徒の『好き』を育み『得意』を伸ばす」との方向性を重視する。例えば、総合では従来はグループでの探究が中心とされたが、個人でテーマを設定する割合を年次進行に応じて高める。

総合を探究の中心と位置づける枠組みは維持しつつ、他の教科との連携も明示する。探究には情報収集と分析が不可欠だとし、小学校では総合に情報活用能力を育む領域を加える。総合は名称変更する可能性がある。中学では技術・家庭科の技術分野を教科として独立させた上で「情報・技術科」と改変する。家庭科は単独の教科になる。

また、従来よりもカリキュラムを柔軟に組めるようにする。例えば小学校で授業時間を45分から40分に短縮し、余った時間を「調整授業時数」として探究や教員の研修などに充てられるようにする。

指導要領改定に向けては、小学4年以上で年1015コマと設定されている総授業時数の削減を求める声が教員や有識者から上がっていた。教員が多忙化する中で児童生徒と向き合う時間の確保が難しくなっていることなどが背景にある。

文科省は基本方針で1015コマを前提とする資料を作成したが、担当者は「何ら結論を出しているわけではない」と強調した。中教審の部会で引き続き議論を続け、26年春ごろまでに結論を出すという。

学習指導要領は各学校で教える学習内容の最低基準で、法的拘束力が認められている。ほぼ10年に1度改定されており、今回改定する内容は30年度以降、小学校から順次実施される見通し。【斎藤文太郎】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。