大阪大学の研究チームは精子が真っすぐ泳ぐ仕組みを解明した。特定の物質が働かないと、精子は円を描くように動き、卵子にたどり着けない可能性が高くなるという。男性不妊の診断や治療につながる成果だと期待される。

精子はDNAが収納されている頭部に、細長い尾が付いた構造をしている。尾が波打つ運動をすることによって精子は泳ぎ、卵子にたどり着いて受精にいたる。

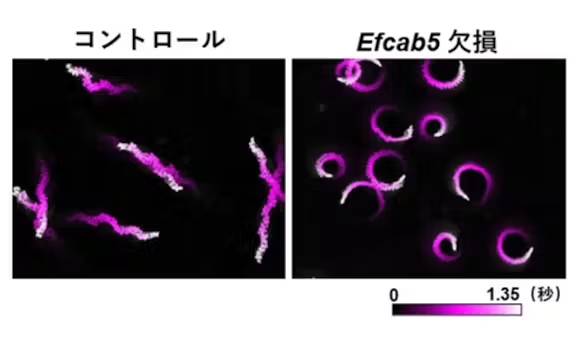

研究チームは尾の特殊な構造に着目して、この構造を作るのに必要なたんぱく質「EFCAB5」を突き止めた。マウスを使った実験では、この物質を作らないような遺伝子操作をすると、生まれる子どもが減った。精子を観察すると、真っすぐに進んでいなかった。

今回見つけたたんぱく質はヒトの精子にも存在していると確認した。研究を主導した大阪大学の宮田治彦准教授は「精子が円を描いているか調べれば、不妊の診断につながるかもしれない」と話す。このたんぱく質に似た機能を果たす物質を投与すれば、不妊が改善する可能性もあるとみる。

日本を含む先進国では6組に1組のカップルが不妊に悩んでいる。その半数は男性に原因があり、うち約8割が精子の運動性の低下が関わっているとされる。

今回の研究成果は英科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された。

【関連記事】

- ・日産婦、着床前検査「PGT-A」対象拡大 35歳以上の不妊夫婦も

- ・精子形成に必要な物質発見 大阪大学、男性不妊の解明に

- ・不妊治療大国、日本の実相 体外受精の成功率10%台前半

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。