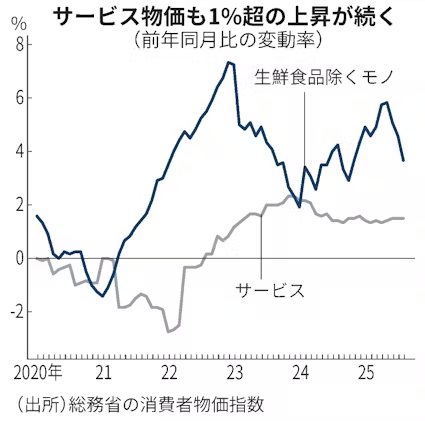

これまで伸びが鈍かったサービス関連の物価に上昇定着の兆しが出てきた。外食や家事代行といったサービスの値上げがけん引し、運賃など公共サービスの価格も上昇基調にある。食料品をはじめとするモノに続き、物価上昇のすそ野が広がっている。

総務省が19日に発表した8月の消費者物価指数(CPI)は生鮮食品を除いた総合の指数が前年同月比で2.7%上昇した。政府補助によるエネルギー関連の価格低下やコメ高騰の一服で9カ月ぶりに3%を下回った。政府・日銀の物価安定目標の2%は41カ月連続で超えている。

持続的な物価上昇の一因となっているのがサービス関連の伸びの定着だ。8月は1.5%上昇と3カ月連続で同水準だった。全体の上昇率が鈍化するなかで、サービスの伸びは安定している。

前年同月比で1%を超えたのは2023年1月以来、32カ月連続となった。20年を100とした指数で見ると、25年8月は103.8と遡れる1970年以降で最も高くなった。欧米と比べて上がりづらいと長く指摘されてきたサービス分野で物価上昇定着の兆しが見えてきた。

なかでも伸びが目立つのが外食で、給食など公共サービスを除いた「一般サービス」の外食は8月に前年同月比で4.8%上昇した。この先の最低賃金の引き上げなどで人件費の転嫁が進めば、さらに上がる可能性がある。

これまでほとんど動かず「岩盤物価」とされていた家賃も変化している。東京都内での上昇の動きが地方にも波及すれば、サービス物価の上昇圧力となる。

運賃などの公共サービスの価格も上昇基調にある。これまで長く据え置かれてきたが、日本総合研究所の藤本一輝氏は「過去30年間のトレンドが転換期に入っている」と話す。

JR東日本は国土交通相に申請していた運賃の引き上げが認可されたと発表し、26年3月にも平均で7.1%の値上げに踏み切る。消費税増税に伴う値上げを除けば、全面的な改定は国鉄民営化以降で初めてとなる。各種の保険料も引き上げが相次いでいる。

政府は物価上昇に伴って公的価格も見直す方針を打ち出した。医療や介護などを含めて「公共サービス価格は伸びが拡大する」(藤本氏)とみられる。

第一生命経済研究所の新家義貴氏は「食料品などに比べてサービス価格は大きく上昇してこなかったが、今後は上がる可能性がある」と語る。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。