毎年1月17日早朝の神戸の雰囲気は重苦しい。まだ夜も明けない寒空のもと、阪神大震災の追悼会場となる東遊園地には多くの市民が集まる。かつて駆け出し記者だった自身も、現地で集まった人たちの声を聞いた。

1995年の発生から30年、震災は日本の海運物流を大きく変えた。日本の玄関口として世界とつながっていた神戸港は東西20キロ、約116キロにわたる水際線が被害を受けた。係留施設の多くが傾き、岸壁は沈下した。復旧に2年ほどかかった。

震災が起きるまでは、コンテナ貨物の取扱量を着実に増やしていた。国土交通省によると、神戸港のコンテナ取扱個数は1980年には145.6万TEU(20フィートコンテナ換算)で世界4位の規模だった。震災後は伸び悩み、震災前(1994年、292万TEU)の水準に戻ったのは2017年になってからだった。

この間も世界の貿易量は増え続けており、神戸港は貨物の輸送需要を取り逃してしまった。代わりに極東アジアのハブ港として台頭したのが、韓国の釜山港だった。

釜山の沿岸は山がせりたち、街は坂道が多い。水深が深く船を接岸しやすい良港の条件も含め、神戸と変わらない。昔から対外交易の拠点で、神戸に異人館街や中華街があるように、釜山にも日本の使節団を応接した倭館がある。

釜山港は神戸港が震災の傷痕を癒やしている間に取扱貨物量を急拡大させ、24年の取扱量は震災前の10倍に上った。神戸の貨物需要を取り込んだだけでなく、製造業の躍進によって韓国経済も成長し、輸出が増えた。加えて貨物を中継するハブとしての役割も高まった。

記者が港を歩くと、さらに拡大する勢いを目の当たりにした。釜山市の西側ではコンテナを積み下ろしできる場所をさらに増やすための埋め立て工事を進めている。市内に近い港でも再開発を進める計画だ。「海洋首都の釜山」と称するこの街の発展はとどまるところを知らない。

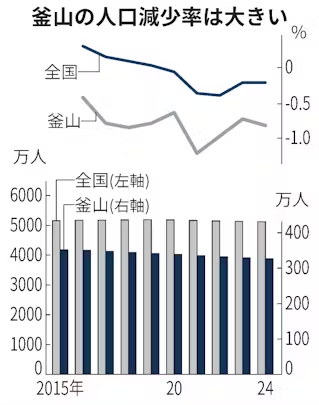

その一方で、大きな社会問題にも直面している。若年層を中心にソウル近郊に移る人が多く、少子高齢化が加速する。韓国全体の人口が減るなかで、釜山市の24年の人口は326万人と最盛期の8割程度に落ちた。

釜山が地元の男性は「若い人が就きたいと思う職場も少ない。オフィスの空室も目立つ」と話す。実際に街中を歩いても空室の店舗を知らせる看板は多い。工場団地周辺にできた新興の住宅地でも、人の気配は少ない。

世界に目を向ければ貨物の取り合い合戦だ。シンガポールは欧州航路の要衝をおさえて貨物が集まる海運大国だ。中東のドバイも残り少ない石油埋蔵量を見据え、資源輸出に頼らない産業基盤をつくりヒト・モノ・カネが集まっている。

釜山はどうか。貨物は集まり、観光地である海雲台の海沿いには高層マンションも立ち並ぶ。それでも、経済活動の根源である人の活力は失われようとしている。韓国の伝説的歌手、趙容弼氏は歌う。「トラワヨ プサンハンヘ(釜山港へ帰れ)」。韓国の若者にもこの歌詞が響いてほしい。

(釜山=鷲田智憲)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。