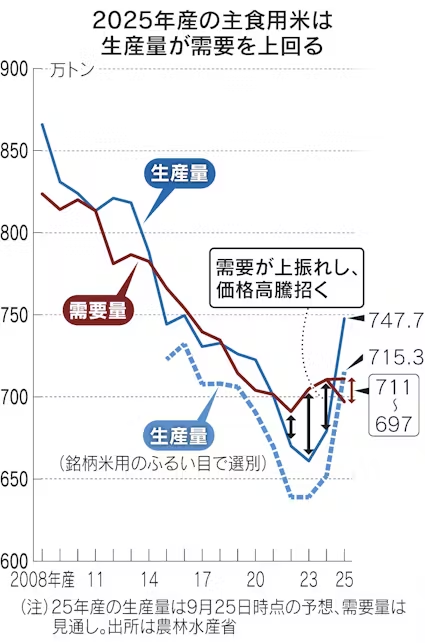

農林水産省は10日、2025年産の主食用米の生産量が前年比で10.1%増の747万7000トンになる見通しだと発表した。16年産の749万6000トン以来となる9年ぶりの水準に増える。小泉進次郎農相は記者会見で「令和のコメ騒動の収束へ、生産者の努力によって前向きな一歩を記した」と語った。

各地で稲刈りが進んだ9月25日時点で1.7ミリメートルのふるい目幅で選別し、推計した。増加幅は比較可能な08年以降で最大となる。

小泉氏は「不足感を払拭したといえる新たな段階に入った」と強調した。コメの価格高騰を抑えるため放出した政府備蓄米に関しては「買い入れや買い戻しの環境が整った場合には、備蓄水準の回復に向けて機動的、計画的に(買い入れなどを)おこなう」と説明した。

銘柄米の選別のため各地で用いている1.85ミリや1.9ミリなどのふるい目幅での生産量の見通しもまとめた。前年比で9.7%増の715万3000トンとなった。これらのふるい目幅では比較的小粒なコメがふるい落とされるが、ふるいの下のコメも外食などを含めて多くが主食用として流通している。

現下のコメの価格高騰は実需が見通しを大きく上回ったことで起きた。農水省は9月に、算出方法を改善して25年産の需要量を697万〜711万トンと見積もった。これより最大で50万7000トン多いコメを確保できる見込みが立った。

25年産は主食用米の作付面積が136万7000ヘクタールと前年比で8.6%増えた。飼料用米や麦、大豆などへの転作を減らして主食用米をつくる生産者が増えた。

コメの生育も順調だった。

10アールあたりの収穫量をもとにコメの出来具合を示す「作況単収指数」は全国で「102」だった。過去30年をベースに比較してきた従来の作況指数を改め、今回から直近5年のうち最も多い年と少ない年を除いた3年分の平均値をもとに比べる手法に変えた。

以前の作況指数の表現では「やや良(102〜105)」に相当する。多くの地域で天候に恵まれたためだという。過去にさかのぼって新指数を算出すると、13〜24年産は99〜101で推移しており、25年産は12年産の103以来の高い水準となる。

石破茂首相は7月の関係閣僚会議で「25年産から増産を進めていく」と述べた。8月の同会議では「増産にカジを切る」と明言し、生産を抑制して価格を維持する農政からの転換を打ち出した。

農水省は9月29日〜10月5日時点のコメの平均店頭価格が前週より6円低い5キログラム4205円だったと発表した。全国のスーパーのPOS(販売時点情報管理)情報に基づくKSP-SP(東京・港)の分析では3週連続で下がったものの、5週連続の4000円台だった。

大幅な増産を受けて、店頭価格の低下にすぐに結びつくかは見通しづらい。産地の農業協同組合(JA)が集荷の際に農家に支払う前払い金(概算金)を引き上げており、流通段階での値上がり圧力はなお残る。

最大産地の新潟県ではJA全農にいがた(新潟市)が一般コシヒカリについて、玄米60キロあたり3万3000円まで段階的に引き上げた。前年産当初の1万7000円の倍近い。あるコメ卸は「各地の概算金は緩和に向かう需給バランスからかけ離れた価格設定だ。末端の店頭価格は5キロ4000円台後半にならざるを得ない」と話す。

【関連記事】

- ・コメ店頭価格0.1%安の5キロ4205円 5週連続4000円台

- ・食料自給率4年連続横ばい 24年度38%、国産米の消費増えるも小麦減

- ・東北の25年産コメ収穫量200万トン 前年比で増加

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。