「人間失格だ」

「誰のおかげで食っていると思っているのか」

客が暴言や不当な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)。名古屋市の迷惑電話防止アプリ開発会社「トビラシステムズ」が10月に実施した調査では、対応に当たる職員・従業員がストレスを抱えていることが浮き彫りとなった。

そして、自治体の職員を巡っては、日常的にカスハラに悩まされている実態も明らかになった。

人格否定に脅迫で退職者も

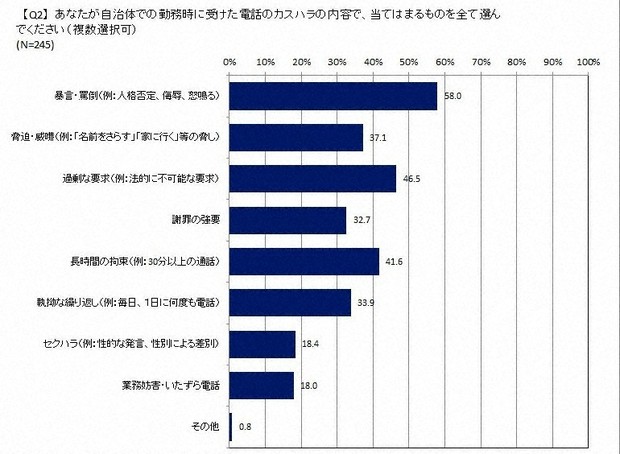

調査は、自治体か民間企業で働いていて、電話でのカスハラを経験した男女計967人(自治体245人、民間企業722人)を対象にインターネット上でアンケートをとった。

寄せられたカスハラ電話の内容として最も多かったのは、暴言、罵倒(53・1%)だった。

「使えない」「頭弱い」などの人格を否定する発言に加えて、「職場に乗り込んでやる」「いまからしばきに行く」といった脅迫めいた内容のものもあった。

他にも2時間以上電話を切ってもらえず拘束された、不当に謝罪を要求されたなど理不尽な対応を迫られたケースも。

自治体と民間で違ったのは

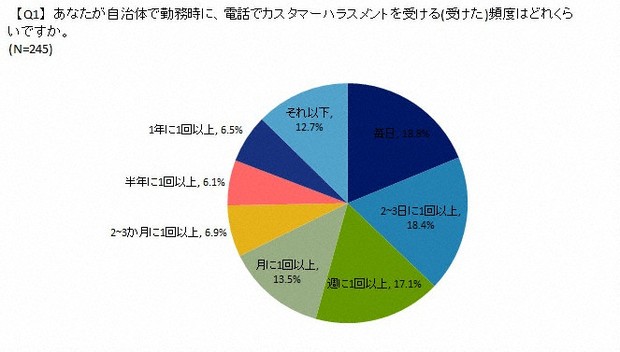

自治体と民間企業で明確な差が出たのが、電話によるカスハラを受けた頻度について尋ねた設問だった。

「週に1回以上」「2、3日に1回以上」「毎日」と答えた民間企業の従業員は計24・4%だったのに対し、自治体職員は計54・3%と約2倍に上った。

「毎日」としたのも18・8%で民間(3・3%)の約5倍だった。

自治体にカスハラ電話をするきっかけは何なのか。

具体例を見ると、不祥事・不適切行為の発生時や、新施策の発表時。そして、クマの駆除などが報道で取り上げられた際に電話がかかってくるケースが多かった。

ただ、「時期やきっかけは関係なく常に発生」とした人も約3割いた。

心身むしばむカスハラ

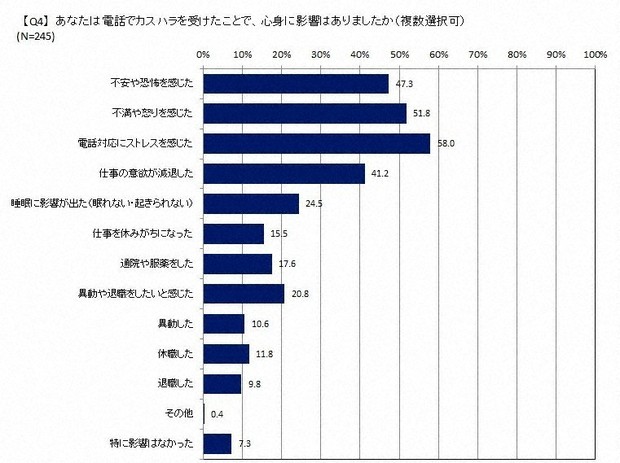

カスハラ対応は心身の不調にもつながっている。

アンケートでは、約6割が「ストレスを感じた」とし、通院や服薬を余儀なくされたり、退職、休職に追い込まれたりした人も一定数いた。

カスハラが原因で通院や服薬をした人は民間が4%、自治体は17・6%、休職したケースは民間が2・4%、自治体が11・8%だった。退職に至ったケースは民間が4・3%、自治体が9・8%だった。

トビラシステムズの広報担当者は「特に公務の現場がハラスメントの温床になっていた。公共性の高い業務では逃げ場が少なく、ストレスが慢性化しやすいのではないか」と話した。【田中理知】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。