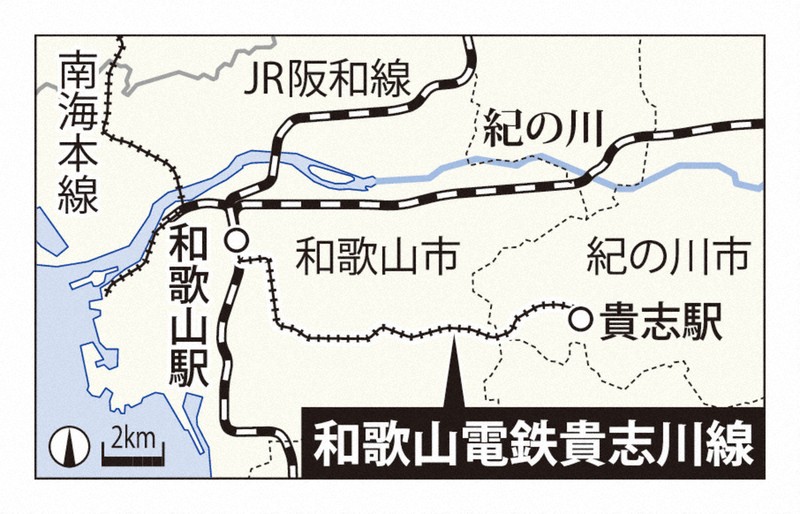

鉄道事業の赤字が続き、今後の鉄道施設更新で多額の修繕費が見込まれる和歌山電鉄貴志川線の存続形態を巡り、県と沿線の和歌山市、紀の川市、和歌山電鉄は24日、公設民営による「完全上下分離」方式への移行を目指すことで合意した。車両も含めた鉄道施設を行政が保有する方式も視野に、2028年4月からの移行に向けて4者で協議していく。

三毛猫のたま駅長を起用するなどし、全国的に脚光を浴びる存在となっても現状は容易ではない。

貴志川線は、県と2市が10年間で最大12億9000万円を支援する約束で和歌山電鉄が06年度に南海電鉄から運行を引き継いだ。赤字補塡(ほてん)の形での支援には「経営努力の妨げになる」との批判もあり、16年度からの10年間は設備の更新や維持管理に限って支援する準公設民営である「みなし上下分離」方式に転換。当初は最大で12億4790万円を上限としていたが、コロナ禍や物価高騰で追加支援が必要となり、支援総額は20億円規模に膨らむ見通しとなっている。

準公設民営への転換前にも、和歌山電鉄は公設民営を求めていたが、当時は「負担額が大きい」などとして自治体側が拒否していた。関係者によると、和歌山電鉄は今年に入って再び県などに対して公設民営を要望。受け入れられない場合は貴志川線の運行から撤退する可能性も伝えていたという。

和歌山市交通政策課によると、貴志川線の輸送密度(1日1キロ当たりの平均旅客輸送人員)は、コロナ禍で急減した20年度以降も2000人を超えており、大量輸送の需要はあるという。仮に鉄道から路線バスに転換した場合、試算では朝のピーク時には30台のバスが必要となる。運転士は鉄道存続の3倍以上となる33人が必要で、車両も人員も確保が困難とみられる。県幹部は「周辺道路で顕著な渋滞が見込まれ、追加の道路整備の必要性にも迫られる。結局は自治体の負担が大きくなり、現状での実現性はない」と指摘する。

今後10年間の試算では、みなし上下分離を続けた場合は2億8000万円の赤字となるのに対し、完全上下分離の場合は4億7000万円の黒字となる。一方、県と2市の負担額は、みなし上下分離の場合は赤字補塡(ほてん)分を含め48億円で、完全上下分離では50億9000万円に膨らむ。県幹部は「自治体の負担額は増えるが、黒字化されれば和歌山電鉄にも沿線開発を手がける余裕が生まれる。地域の発展をメリットと捉えたい」と期待している。【駒木智一、安西李姫】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。