経験ゼロで寿司カウンターに立ち、危うくクビに

いまや、米国でも寿司は日常的に目にする食べ物になった。スーパーでも購入することができるし、都市部では「おまかせ」や「手巻き寿司」もブームとなっている。全米で27店舗の寿司店や居酒屋を経営するデヴィッド・ブハダナさんは、ブームを牽引する一人だが、意外にも生まれ育った家庭では寿司や生魚などを食べたことがなかったという。

父はモロッコ、母はフランス出身で、1歳の時に米国に移住し、フロリダ州ボカラトン市で育った。初めて寿司を握ったのは18歳の時。地元にある寿司店「Yokohama」にウェイターとして採用されたことが、寿司人生のスタートとなった。

「初仕事は忙しい金曜の夜でした。店主に『包丁は握れるか?』と聞かれて、お金を稼ぎたい一心で『もちろん』と言ってしまった」

初日の仕事はひどいものだったと苦笑いする。天ぷらの揚げ方が分からずエビを直接油に投入してあきれられたという。カウンターで寿司も握ったが、結果は言うまでもないだろう。

「オーナーから20ドルを渡されて『もう来なくていい』と言われましたが、『ここで働きたい』と食い下がりました。家でフラッシュカードを使って全メニューを覚え、2日後に店に戻ったら、オーナーは驚いていました。その夜から再び働き始めました」

米国の飲食業界では経験もなしに寿司カウンターに立たされるのかと疑問に思うかもしれないが、ブハダナさんによると、小さな個人経営店では特段珍しくないとのこと。

「そのような店は常に人手不足で、欠勤者が出るとてんてこ舞い。今思えば、私の初日は誰か欠勤したか、寿司シェフが解雇された夜だったのかもしれない」と振り返る。

“芸術” としての寿司の世界に魅せられる

たまたま足を踏み入れた寿司業界。「当時私は知識も経験もない若造で、50歳手前の経験豊かな板前さんとの力量の差は歴然としていました。包丁の使い方や魚のさばき方など基本をイチから教えてもらいました。おまかせ、ロール(巻き)、切り分け、おもてなしを含めた “芸術” である寿司の世界、職人とお客さまの美しいマーシャルアーツ(武道)のような関係性の世界に私はすっかり夢中になりました。師弟は信頼関係で強く結ばれ、私は上達して師匠を喜ばせたい思いで、毎朝ワクワクして目が覚めるほどでした」

それから2年ほどでYokohama Sushiを離れることになったため、日系人のアンディ・マツダさんが経営するロサンゼルスの寿司職人養成学校に入学。8週間のコースを修了して、マツダさんの紹介で兵庫県西脇市の割烹「ますのみ松屋」で6週間の住み込みの見習い経験を積んだ。日本と米国を行き来しながら複数の店の板場に立った。その中には、ニューヨークの有名寿司店、Sushi Uo、Morimoto、Hatsuhanaも含まれる。

28歳でSushi Dojoをニューヨークで開業、Sushi On Jonesもオープンし、それぞれ料理長として活躍。Sushi by Bou(寿司バイ・ブー)を創業したのは32歳の時だ。

「これまでに出会ったすべての人が、私にチャンスを与えてくれました。とりわけ、Yokohama Sushiの最初の師匠は私の人生を変え、マツダ先生が最大のチャンスを与えてくれました」

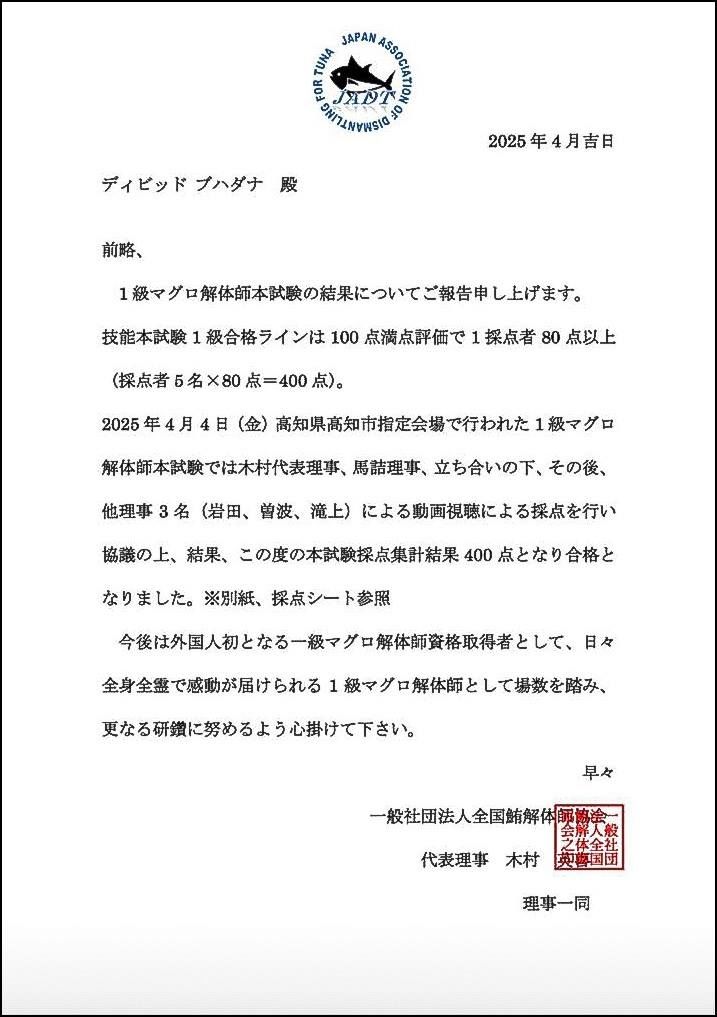

外国人として初の鮪解体師1級認定

認定証

ブハダナさんは東京の全国鮪解体師協会のプログラムに登録後、練習を重ねて、2025年4月の最終試験で1級マグロ解体師に認定された。その記念も兼ねた全米14箇所のツアーについて、彼は「素晴らしかったの一言です!まるでコンサートツアーで各地をまわっているミュージシャンの気分でした」と振り返った。

1級解体師の資格取得で最も苦労したのは「一度に多くのことを同時にやらなければならないこと」だという。「魚をさばきながら観客に説明するのに言葉の壁もあります。英語と日本語の両方で考えなければならないので、脳の中はいつもフル回転です」

解体ショーとはエンターテインメントでもあり、リズムも大切な要素だ。「ただ話すだけ、ただ魚を切るだけではありません。観客をひきつけなくてはいけないんです」

NYの会場のひとつ、Globus Washitsuでの解体ショー。左は木村英喜代表理事会長 © Kasumi Abe

「若者よ、タダでもいいから働くのだ!」

両親は寿司や生魚を食べる習慣はないが、名字の一部を冠した寿司店を全米展開し、外国人として初の1級解体師にまでなった息子、ブハダナさんのことを誇りにしているという。アメリカンドリームならぬまさにジャパニーズドリームだと筆者が感心すると、ブハダナさんは満面の笑みを浮かべた。

成功の秘訣を尋ねると、「誰でも失敗したり、人からジャッジされたりするのは怖い。特に日本人はその傾向がありますが、恐れてはいけません。チャンスをつかむには何度失敗してもいいのです。最後に成功すればそれまでの失敗を帳消しにできるから。あれこれ考えず、自分の直感を信じて猪突猛進するのみです」

さらに、意外なアドバイスが返ってきた。

「若者よ、タダでもいいから働くのです!」

その真意を尋ねると、「私は日本で“見習い”としてタダ働きをしてきました。『給料もなしに仕事するなんてクレイジー』と言う人もいるでしょう。でもその代わりに、私は高い授業料を払うことなくいろいろなことを教えてもらいました。無償の教育です。タダ働きしてでもいいから挑戦し続けてください。そうすれば、いずれ今の私のように日本渡航のためにお金を払ってもらえるようになります」

何より出会いと経験こそが肝であると力説する。「どこの国でもいいから挑戦しに行くのです。人はあなたの周りに集まり、『若いのに一人で冒険しているなんてすごい!』と尊敬の眼差しを向けてくれます。そしてきっとご馳走してくれるでしょう。若い人に与えられる人生のギフトってもんです」。

次世代に技を伝える

寿司ブームにのって次々と新店舗を出店し、成功を収めてきたブハダナさんは、寿司の未来についてどう考えているのだろうか。

「寿司の市場は今後さらに拡大するでしょう。まだ、寿司が浸透していない州の街角や空港にも寿司カウンターができ、おまかせや手巻き寿司、おにぎりが食べられるようになります。私自身も寿司をもっと世界に届け、マグロ解体ショーを多くの人に見てもらいたい」

解体ショーの後に振る舞われたさばきたてのマグロは口の中でとろけるような食感で美味だった © Kasumi Abe

しかし、最大の課題は職人不足。「需要拡大に人材供給が追いついていない」とブハダナさんは指摘する。

「私はマツダ先生との約束を守り、職人としての20年間で積み上げた知識や技術を後進に伝える活動もしています。日本の寿司職人の中には、新人に包丁を触らせず、技術を教えない人もいます。しかし、SNSを通じてまたたく間に情報が拡散されてしまう時代。間違った知識や動画投稿を通じて見よう見まねの間違ったやり方が広まるくらいなら、私たちがスピード感を持って、素材の扱い方、切り方、骨抜きの仕方など正しい知識や技術を伝えていく必要がある。冷蔵庫もなかった時代からある寿司。これからも伝統を守りながら、創造的で美しいものであり続けて欲しい」

ブハダナさん自身がこの20年間、先輩や師匠からの指導を受けてステップアップしてきたように、「今度は自分が次の世代に伝えていく番だ」と考える。「私たちが技を伝えることで、若い人たちは腕を上げることができる。それは彼らにとってだけでなく、お客さまにとっても世界にとっても良いことだと分かっています」

食品業界に根付いた30年来のAIと現代のAI

飲食業界にも影響力を及ぼしつつあるAIについてどのように考えているだろうか。

今の時代、「AI」と言えば誰もがArtificial Intelligence=人工知能を思い浮かべるが、食品業界には古くから根付く別の「AI」が存在していると、ブハダナさんは指摘する。Artificial ingredients=食品添加物だ。

「この国での肥満や糖尿病のまん延ぶりをみれば、旧来のAIがこの30年間どのような影響を与えてきたか分かります。現代のAI(人工知能)は旧来のAI(食品添加物)が人類に与えたような影響をもたらすことになるのか、これから30年間、注視しようじゃありませんか。なんならイーロン・マスクと最新技術を駆使して、火星にマグロを持っていくことができたら最高ですね!AIは前向きに使わないとね」

巨大なマグロの頭を観客に見せるブハダナさん NYのGlobus Washitsuでの解体ショーにて© Kasumi Abe

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。