コクヨは異業種の企業と組んで未来の「働く場」を共創するプロジェクト『「 」& WORKPLACE CONSORTIUM(アンド・ワークプレイス・コンソーシアム)』を立ち上げた。食品、化学、IT(情報技術)などから30人が集まり、製品や事業のアイデアを出し合う。外部の知見を生かし、仕事をする空間に新しい価値の提供をめざす。

「放課後の作戦会議みたいでワクワクした」。6月4日に開いたキックオフイベントのワークショップで、カゴメアグリフレッシュ(東京・中央)の猪狩英之さんは、他社の参加者とチームを組み、連想ゲームのようにマス目を埋めながら考えを整理していく「マンダラート」を使って、アイデア出しに挑戦していた。

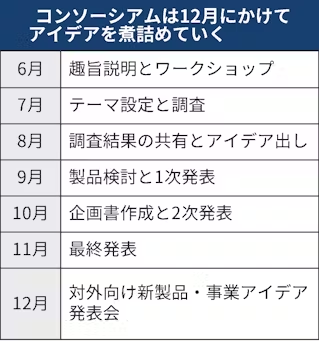

プロジェクトは12月まで毎月1回のペースで実施する計画だ。9月からチームで企画したアイデアのプレゼンテーションに入り、11月に企画案を最終発表する。最終回には対外向けの発表会を予定している。コクヨは優れたアイデアの事業化や製品化を視野に入れる。

参加者は森永製菓やパナソニックコネクトなどの新規事業・マーケティング担当者のほか、大学の研究者、自治体の関係者らが仕事の枠を超えて集まる。

ワークショップで参加者は、各社の主力商品から意外性のあるキーワードを導き出すプロセスを体験した。例えば、森永製菓の「チョコモナカジャンボ」から「シェア」や「争い」といったキーワードをアウトプットした。シェアは争いを避ける・解決する手段にもなると連想したという。

対話型AI(人工知能)も活用して議論を深め、働く場に「争い」が許容される空間を設けるなどのアイデアが出された。森永製菓の平野智也さんは「斬新な視点でワークプレイスと組み合わせ分析してきた点が非常に刺激的だった」と振り返った。

「従来の市場調査型開発ではなく、つくりたい未来から逆算してアイデアを生み出す」。コクヨはコンソーシアムを立ち上げた理由をこう説明する。働く場所を単なる物理的な空間ではなく、新たな製品やサービスを生み出す事業開発のハブとして捉え、そこで働く人の自律的な協働を促す必要性を強調する。

コクヨがそう考えるのは「働く場を取り巻く環境が急速に変化し、働く場所に求められる価値や機能が従来より一層広がっている」からだ。「幅広い業種が参画し、新たな価値創造・共創をすれば『ワークプレイス産業』として大きく進化する可能性がある」とみる。そこに事業機会を見いだそうとしている。

オフィス関連の事業をめぐっては、1969年に本社ビルをショールームとして一般に公開する日本初の「ライブオフィス」をはじめた。現在も大阪・梅田や東京・品川をはじめ、全国29拠点で展開する。

86年に「オフィス研究所」を開設し、88年には情報誌を創刊するなど、様々な知見を蓄えてきた。先駆的な取り組みで関連市場を開拓してきたコクヨはコンソーシアムを需要創出の新たな試みとして位置付ける。

(竹田津颯太)

【関連記事】

- ・コクヨ純利益12%減 1〜6月、遊休地売却の反動で

- ・コクヨ、オフィス空間提案をアジアで拡大 施設デザインの船場と提携

- ・コクヨがランドセル生産撤退 消費者ニーズ多様化、機能と安さが埋没

- ・コクヨ「キャンパス」に付箋やペンケース投入 ノートのみイメージ脱却

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。