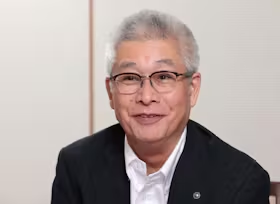

社長に就任した2021年、私は「Change and Go Beyond」という社長としてのビジョンを掲げました。変わること、超えることへ挑戦しようと、社員に呼びかけました。現在は中期経営計画で「Bearings and Beyond」と打ち出し、主力商品であるベアリングの性能を高めるとともに、これまでの常識や思い込みを超えた領域での働きを模索しています。

私がこれらメッセージを掲げた時、コロナ禍の真っ最中でした。世界中がいや応なく、変化を強いられました。今から思えばあれは、変化というより停止でした。生活様式、働き方、人との接し方など、あらゆることがいったん止まり、やがて大きく変わりました。

ビジネスの世界では、止まることは「悪」とみられることが多いです。操業停止に追い込まれた、思考停止に陥っているなど、止まるという言葉には、どちらかというとネガティブなイメージがあります。高度経済成長期から日本の会社では「立ち止まるな」と、社員たちは叱咤(しった)激励され、育てられました。

しかしコロナ禍の教訓で、私たちは止まることの重要性を知りました。変化するために、進化するために、いったん止まることが必要なんだと認識しました。これまで正解だ、常識だと思い込んでいたことを、止まることをきっかけに、見直すチャンスになります。

会社に出勤せず自宅で仕事をすることは、コロナ前は常識ではありませんでした。今や在宅勤務は珍しくなく、育児や介護などをこなしながら仕事をしたい社員にとって、在宅勤務が常識になったことは大きな進化です。

最近、新幹線などの主要鉄道で、以前より止まることが多いような気がします。電車を止めるのは苦渋の決断でしょうが、勇気を持って止めることで、大きな事故を未然に防ぐことができます。

止まるためには勇気が必要です。止まっても大丈夫、支障がないという余裕も必要です。私は社員向けのメッセージで「100点は求めない。80点でいい」と伝えています。常に100%、全速力で走り続けていたら、止まる余裕はありませんが、80%の力で走っていれば、止まるための余裕が生まれます。

私たち製造業は常に技術革新を重ねてきました。新製品の開発は会社が成長するためのエンジンでした。こうした革新の過程で、私たちは知らないうちに止まっています。会議や実験が行き詰まれば、いったん休憩しよう、頭を冷やそうと、止まっています。止まることは「悪」ではなく「善」であり、必要なことなのです。

今回、読者の皆さんにお聞きしたいのは、「あなたにとって止まる勇気は何ですか?」です。会社で学校で家庭で、様々な場面で止まって初めて見えるもの、得られるものがあるはずです。それを教えてください。

日本精工・市井明俊社長の課題に対するアイデアを募集します。投稿はこちら(https://esf.nikkei.co.jp/future20250901/)から。編集委員から

2001年9月11日、午後9時半過ぎ、朝刊早版を校了した直後の編集局は騒然となった。航空機が高層ビルに激突するテレビニュースの映像に、出稿部のデスクや紙面を構成する整理部員たちは慌てふためいた。米国で起きた同時多発テロだった。

大変なことが起きている、何をすればいいのか、浮足立つ編集局内の空気を一変させたのが、その日の紙面責任者である編集局次長のひと声だった。机をバーンとたたき、「いったん座れ」。我に返ったデスクや整理部員は自分の椅子に戻り、次の版からどう紙面を作るのか考え始めた。止まるという言葉から浮かぶのは、あの日の編集局内の風景だ。

忙しい時代だ。万事が早く動く。わからないことは、スマホをたたけば数秒で答えがわかる。だからこそ止まってみる。検索するその前に、「何だったっけ」と記憶の糸を手繰ってみる。ありふれた日常の中にも「止まる勇気」はある。速さでは人工知能(AI)に勝てないが、減速することで見えてくる景色を大事にしたい。(編集委員 鈴木亮)

◇ ◇

今回の課題は「あなたにとって止まる勇気は何ですか?」です。420字程度にまとめた皆さんからの投稿を募集します。締め切りは9日(火)正午です。優れたアイデアをトップが選んで、22日(月)付の未来面や日経電子版の未来面サイト(https://www.nikkei.com/business/future/)で紹介します。投稿は日経電子版で受け付けます。電子版トップページ→ビジネス→未来面とたどり、今回の課題を選んでご応募ください。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。