「あなたは感謝の態度を示していない。それは良くない」

トランプ米大統領は2月下旬、米首都ワシントンのホワイトハウスで、ウクライナのゼレンスキー大統領にこう言い放った。この2人が口論になり、会談が決裂したことは記憶に新しいだろう。この後、欧州各国の首脳の多くがゼレンスキー大統領を擁護する発言を繰り返すこととなった。

ゼレンスキー大統領の真意は定かではない。ただ防衛大学校出身で、学研ホールディングス(HD)の宮原博昭社長は「あれは『最悪の手を最初に打つ』という軍隊が好む一手だ」と分析する。口論になったことによって欧州各国の結束につながったと見ている。

この「最悪の手を最初に打つ」という戦略は、宮原氏自身が学研を立て直す際のきっかけにもなった。

学研は1946年に学習研究社として創業した。子供向けの学習雑誌「学習」と「科学」などを出版し、人気を博した。個人的には「まだかな、まだかな、学研のおばちゃんまだかな」というテレビCMが印象に残っている。最盛期の学習と科学の月間発行部数は計670万部以上。業績は1990年代前半までは堅調に推移し、社員の中には札束が立つほどの賞与をもらったり、「俺たちは天下を取った」と話したりする人がいたという。

ただ、その後は少子化と出版不況といった逆風に見舞われ、学習と科学も2009年に休刊の発表に追い込まれた。売上高はピーク時の半分以下、営業損益も4期連続の赤字に陥った。

宮原氏が社長になったのは学研が業績不振にあえぐ10年。学研は既に出版事業だけでなく、教材を使った教室事業も手掛けていた。それに加えて宮原氏は当時芽吹き始めていた高齢者住宅や介護サービスといった医療福祉分野にも注力した。けん引役となったのがM&A(合併・買収)だ。

そもそも宮原氏はM&Aに詳しくなかった。興味を持ち始めたのは社長に就任する数年前のこと。社内の幹部が集まる「部長会」で、保育園の運営事業に参入するために外部の企業と合弁会社を立ち上げるという案件の報告を聞いたことだった。すぐさま上司に「僕もやっていいですか」と掛け合って了承を得て、書籍を読んだり無料のセミナーに参加したりして準備を進めた。

第1号案件を成就させるのには苦労した。証券会社や銀行、独立系のM&A仲介会社に「案件を紹介してほしい」と依頼したものの、業績が低迷していた学研は「沈みゆく船」や「泥船」と言われて相手にされなかったからだ。自ら飛び込みで学習塾を経営する会社に話を持ちかけたこともあったが、いずれも断られてしまったという。

この状況を打破したのが「最悪の手を最初に打つ」戦略だ。

「ただ一つだけ手がある」

「本気でM&Aをしようと思っているのですが、どこの会社も応じてくれません。でもただ一つだけ手があるんです」。ある時、宮原氏は当時社長だった遠藤洋一郎氏にこう持ちかけた。

宮原氏の戦略はこうだった。まず赤字を出している会社を買収する。赤字の分は自分が担当する他の事業でなんとか挽回する。そうすれば、市場関係者は「あの会社を買うということは、学研はM&Aに本気だ」「うちもお願いしたい」などと話題になり、たくさんのM&A案件が舞い込むようになるはずだと。実際、このもくろみはうまくいった。

宮原氏は「すごく案件が増えた。M&Aをした会社の黒字化に成功したことで、さらに案件が呼び込めるようになったし、いい会社の案件も来るようになった」と明かす。

社長に就任した後もM&Aに力を入れた。例えば12年には福祉・介護施設運営のユーミーケア(神奈川県藤沢市、現・学研ココファン)、15年には学習参考書出版・販売の文理(東京・品川)、18年には介護サービス事業のメディカル・ケア・サービス(さいたま市)を傘下に入れるなどしてきた。

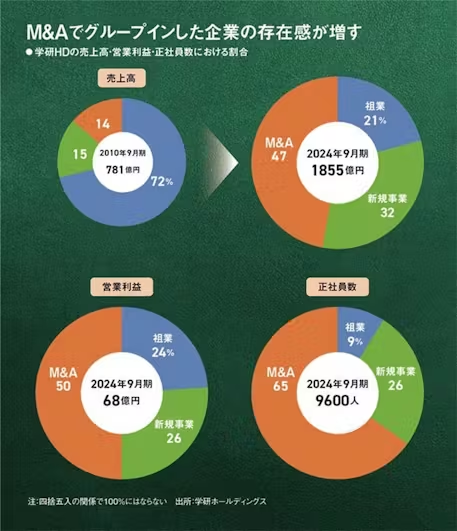

学研では企業買収のことを「グループイン」と呼んでいる。征服者として会社を買うのではなく、同じ目標に向かって歩む仲間という意識を強めるためだ。今やそのグループイン企業が学研を支えているといっても過言ではない。

学研の24年9月期連結売上高は1855億円、営業利益は68億円だが、売上高と営業利益いずれもほぼ半分がグループインした企業によるものだった。宮原氏が社長に就任する直前の10年9月期は売上高で1割強、営業利益で2割強にとどまっており、この14年間でどれだけ存在感を増したのかが分かる。

学研は教育と医療福祉を2本柱にして、足元の業績は15期連続の増収・営業黒字と堅調だ。それでも「そろそろポートフォリオの入れ替え時期になってくる」(宮原氏)。

特に気にしているのが日本の高齢者人口の減少だ。少子高齢化が問題となって久しく、年々、65歳以上人口の割合は高まっている。だが国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によると、出生・死亡が中位の場合で、65歳以上人口は40年代前半から減少に転じてしまう。つまり医療福祉分野はいつまでも堅調というわけではなくなる。

これに対し、宮原氏は「高齢者が減った時にビジネスをどうしていくのかシミュレーションしているし、成長し続けるにはグローバルに出て行かなければならない」と危機感を強める。

「失敗ばかりだった」海外事業

その海外展開でもM&Aが奏功している。スタート当初は大企業で海外勤務を経験したことがある人を採用し、出版や教材を使った教室事業を展開しようとした。しかしコスト感の違いなどで「失敗ばかりだった」(宮原氏)。そこで海外市場に詳しい企業をM&Aによって仲間に引き入れる戦略に転換することにした。

出会ったのが世界150カ国以上の途上国で政府開発援助(ODA)プロジェクトを手掛けた実績があるアイ・シー・ネット(さいたま市)だった。19年にグループインした。アイ・シー・ネットの人材やネットワークを活用し、出版や教室事業を海外展開。例えば、23年にはベトナムで教科書出版を手掛けるDTPエデュケーションソリューションズと資本業務提携したが、この案件もアイ・シー・ネットがきっかけになったという。

どん底からのV字回復を果たし、次なる目標にまい進する宮原氏。かつては社外から「出版社がどうして介護事業を手掛けるのか」と反対され、最近は「海外投資は控えた方がいい」と言われる。それでも宮原氏は「人間は満足するとダメになる。僕は満足していないから」と意に介さず、「いつか来た道」に戻らないための挑戦を続けている。

(日経ビジネス 高城裕太)

[日経ビジネス電子版 2025年7月9日の記事を再構成]

【関連記事】

- ・学研HD、高校教科書準拠のeラーニング教材とオンライン英会話提供

- ・学研HD、講談社こども教室を買収 幼児教育拡充

- ・東南アで「日本式教育」 学研や新興マナビー、理系人材の育成後押し

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。