影響額は年2.6兆円

「米国の高関税は、トランプ政権後も大きく変わらない可能性が高い。値上げだけではコストを回収できない」―。自動車各社が2025年4~6月期決算を発表した後の8月、ある大手メーカー幹部は、苦しげな表情を浮かべた。

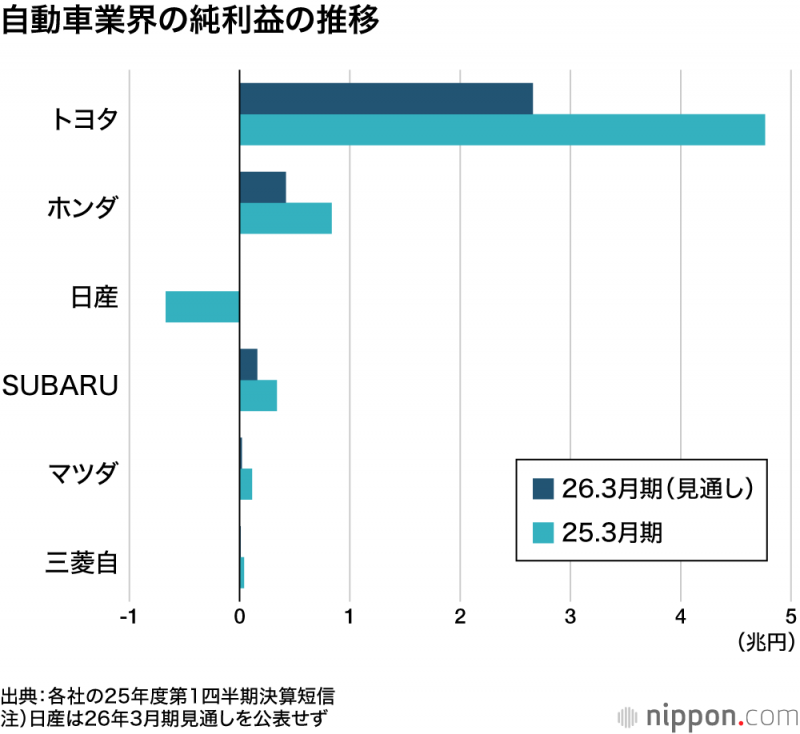

米政権が4月以降に導入した自動車・同部品への25%の追加関税の打撃は、各社の予想を上回った。4~6月期決算では、販売不振にあえぐ日産自動車と、米国への輸出が多いマツダの2社の純損益が赤字に転落。三菱自動車は利益のほとんどが吹き飛び、ホンダも半減。トヨタ、SUBARUも3割超の減益だった。

各社は4~6月期に、日本からの出荷価格を引き下げたり、米国での販売を担う米法人が負担したりする形で、関税によるコストを被った。部品メーカーの分も一部引き受けた。マツダやSUBARUなど、米国販売の比重が大きく、日本からの輸出依存度が高いメーカーへの打撃は深刻であり、業界全体の影響額(営業利益ベース)は2兆6000億円(※1)もの巨額に膨らむ見通しだ。

2026年3月期の米関税影響額の見通し

- トヨタ:1兆4000億円

- ホンダ:4500億円

- 日産:最大3000億円

- SUBARU:2100億円

- マツダ:2333億円

- 三菱自:320億円

各社の発表を元に筆者作成(算出方法は各社ごとに異なる)

トランプ大統領は9月、日本からの巨額の米投資などと引き換えに、日本製の自動車・同部品への関税を15%に引き下げる大統領令にようやく署名した。しかし、依然として高水準であり、自動車各社の負担は重い。

自由貿易からの暗転

日本の自動車メーカーは、かつての米国の自由貿易体制をフル活用し、その恩恵を最も享受してきた業界といえる。日本車への関税はもともと2.5%と低かった。またトランプ第1次政権時に合意した自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」を前提に、域内で販売や現地生産の体制や部品・原材料の供給網を構築。一定の基準を満たした完成車や自動車部品の関税が減免されるメリットを生かしてきたのだった。

さらに1990年代以降、日本国内は少子高齢化や若い世代のクルマ離れで市場が縮小していたこともあり、自動車各社は米市場への依存度を高めていた。

しかし、1月にトランプ第2次政権が発足すると状況は一変。自動車には4月から25%の追加関税が課され、原材料となる鉄鋼・アルミニウムなども高関税の対象となった。英調査会社オックスフォード・エコノミクスによると、8月現在、米国の平均関税率は16.7%。1桁台だった昨年から跳ね上がった。

「万能薬」の高関税は手放さない

日本では、高関税の見直しや減免措置の導入を求める声が絶えないが、米国では、そう簡単に撤回できない事情がある。トランプ政権は、目玉政策の一つである大型減税の財源に関税収入を当て込んでいる。7月には、第1次政権時に実施し、25年末に期限を迎える個人所得減税の恒久化や、飲食店従業員らが受け取るチップや残業代に対する非課税措置などを盛り込んだ法律に署名、成立させた。

当初、米議会予算局(CBO)は、大型減税の恒久化などにより、2035年度までの10年間で財政赤字が3兆4000億ドル拡大すると試算。しかし、8月には、関税収入の増加を理由に、財政赤字は4兆ドル削減され、財政状況は改善すると算出した。トランプ氏は昨年の大統領選で、減税や財政赤字削減、製造業再生と雇用拡大を一気に実現する「万能薬」として、高関税政策を掲げた。CBOの新試算を示されると、「うれしいね。私が正しいということを示した」と述べ、自らの政策運営を誇示している。

財政だけでなく、関税政策でも存在感が大きいベッセント米財務長官も関税収入の確保に意欲をみせている。8月下旬、関税による年間収入は5000億ドルを上回り、1兆ドルに達する可能性があると説明した。日本政府は「関税政策では穏健派で、親日家でもある」(政府関係者)とベッセント氏に期待するが、ある米シンクタンク研究員は「ベッセント氏が気にしているのは、米国債市場の安定だ」と強調。財政赤字拡大につながる関税率の引き下げには慎重姿勢を維持すると予測する。

さらにトランプ氏が初勝利した16年の大統領選以来、自動車産業が集積するミシガン州など、製造業が集まる「ラストベルト(さび付いた工業地帯)」は勝敗を分ける激戦州となっている。ミシガン州知事で、民主党の将来の大統領候補と目されるグレッチェン・ウィットマー氏は4月、トランプ氏の無秩序な関税政策を批判しつつも、「公正な貿易を目指す関税政策の動機は、私が同意するところだ」と表明。トランプ氏が掲げる雇用と供給網の国内回帰に同調してみせた。

日本政府高官も「政権が代わったとしても、一度上げた関税を元に戻すのは、ハードルが高い」と強調。自由貿易に背を向ける一連の高関税政策は、トランプ政権下での一時的なものではなく、「米国の政策転換」になる可能性が高いと話している。

合従連衡の引き金にも

日本の自動車大手にとって、最大「顧客」である米国の変化は、業界内の合従連衡の引き金になるとの観測が出ている。関係者によると、日産は、稼働率低下に苦しむ米工場でピックアップトラックを生産し、ホンダに供給する方向で協議。他の車種に広げることも検討しているという。2月に経営統合が破談となった両社だが、関係の再構築に動き出した。

北米市場で日産から電気自動車(EV)の供給を受けることで合意した三菱自動車も、米環境規制見直しも踏まえ、協業内容の再検討に乗り出している。業界内では、トヨタが、資本関係を持つマツダやSUBARUとの協力拡大に動くとの観測もくすぶる。メガバンク幹部は、「『トランプ関税危機』を独力で乗り切れるのはトヨタだけ。他社は何らかの協業や再編に動かざるを得ない」と厳しい見方を示す。

各社は米国の高関税が続くことを前提にした「ニューノーマル(新常態)」(ホンダの藤村英司常務)への対応を急ぐ。2026年3月期に、コスト削減の徹底や、収益性を踏まえた販売車種の見直しなどを通じ、関税負担を圧縮する考え。

一方、米国市場での価格転嫁の機会もうかがっているが、その時期が問題だ。値上げによる販売減を懸念する声は大きく、どの社も「大幅な価格転嫁の先駆けにはなりたくない」(大手幹部)のが本音。欧州や韓国メーカーの動向をにらみながら、時期を探る構えだ。ただ、堅調さを維持している米景気が減速すれば、米個人消費が鈍化し、「値上げをしたくてもできなくなる」(同幹部)恐れもあり、難しい判断を迫られている。

中長期的には、自動車各社は米国での現地生産の拡大に動かざるを得ないとみる向きは多い。日本自動車工業会によると、部品や原材料メーカーなどを含めた自動車業界の国内雇用は約550万人と全産業の約1割、設備投資・研究開発費は約5兆5000億円と全製造業の約3割を占める。生産が海外に流出すれば、日本経済全体に打撃は広がる。先の大手メーカー幹部は「オールジャパンで対応を考えて欲しい」と話している。

(※1) ^ 各社が8月上旬の4~6月期決算時に公表した推計値を足し合わせた。幾つかの社は、7月の日米合意に基づき「自動車関税は8月1日から15%に引き下げられる」との想定で算出している。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。