北九州市は11日、浮体式の洋上風力発電の総合拠点整備について本格的な検討に入ったことを正式表明した。市議会質疑で議員からの質問に、市幹部が「2026年度以降の具体的戦略の策定に向け、響灘地区での浮体式拠点形成の検討をさらに深めていく」と答弁した。部材生産や組み立てを担うサプライチェーン(供給網)の中核拠点となる。

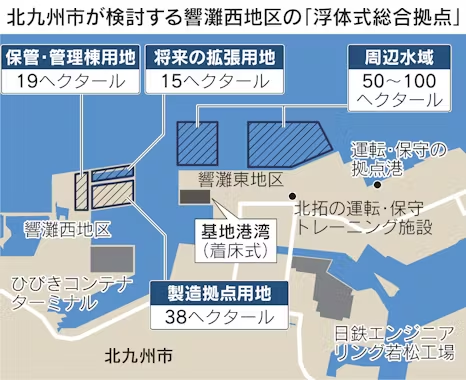

洋上風力発電には風車を海上に浮かせる浮体式、海底に固定する着床式の2種類がある。検討の内容は同市臨海部の響灘西地区を中心に、浮体基礎(フローター)と海底につなげる係留索の製造拠点、風車の保管・組み立てヤードなどを整備する。用地72ヘクタールと周辺水域50〜100ヘクタールで30年度末の稼働を想定する。

官民でつくる響灘洋上風力産業推進機構(REACH)の響灘浮体懇話会が8月に武内和久市長に提言した。提言書によると、浮体式拠点では「セミサブ型」と呼ばれるフローターを年50〜70基生産する目標だ。国内だけでなく、東アジアで建設される洋上風力発電施設への供給を目指す。

北九州市は全体で2000ヘクタールある響灘地区を洋上風力関連産業の総合拠点とする「グリーンエネルギーポートひびき(GEPH)事業」に11年から取り組んでいる。東地区では、すでに着床式の風車を組み立てる「基地港湾」が稼働し、国内で最も先行した着床式の洋上風力の総合拠点づくりが進んでいる。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。