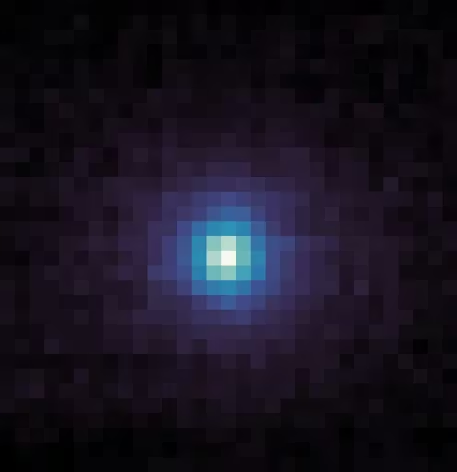

【ヒューストン=赤木俊介】米航空宇宙局(NASA)は19日、太陽系外から飛来した恒星間天体「3I/ATLAS(アトラス)」の新たな画像を公開した。観測史上3例目の恒星間天体として注目を集めており、NASAはハッブル宇宙望遠鏡や火星の無人探査機など複数の計器でアトラスを追っている。

NASAは9月以降に撮影したアトラスの画像を公開した。アトラスは10月初旬に火星へ接近したため、火星の大気を観測する無人探査機の「MAVEN(メイブン)」や火星探査車「パーサビアランス」などの火星探査機も観測に参加した。

小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)の望遠鏡が7月1日にアトラスを発見した。軌道解析の結果、12月19日前後に地球へ最も近づくと予測されている。NASAや欧州宇宙機関(ESA)はアトラスが地球と衝突する可能性はないと説明する。

アトラスの発見は2017年の「1I/オウムアムア」、19年の「2I/ボリソフ」に続く。こうした太陽系外の恒星系で形成され、恒星間の宇宙空間を移動する天体を恒星間天体と呼ぶ。アトラスは史上3例目の恒星間(interstellar)天体で、ATLASが発見したことから「3I/アトラス」と命名された。

ガスや塵の尾などの特徴を有するアトラスはボリソフと同じ彗星(すいせい)型の恒星間天体とみられる。アトラスは時速20万キロメートル以上と非常に速いスピードで移動し、太陽の重力に捕らえられない軌道を取る。26年中に太陽系の領域を離れ、星間空間へと再び旅立つ。

太陽系外から飛来した珍しい天体であるアトラスを巡っては、地球外の知的生命体の探査機であるといった説が広がった。17年に飛来したオウムアムアについても、細長い形状や独特な動きから同様に探査機や宇宙船であるといった説が話題となった。

NASAのクシャトリヤ次官はアトラスの画像を発表した25年11月19日の説明会で「世界中で(アトラスの正体についての)考察が広がったことは喜ばしい」と述べた一方で、同天体は「彗星である」と説明した。フォックス副長官も「(知的生命体の)技術が存在するという証拠は確認していない」と述べた。

速度や軌道を根拠に、アトラスは太陽系の誕生以前に形成された可能性が指摘されている。英王立天文学会はアトラスが約46億年前に誕生した太陽系よりも30億年ほど古い「観測史上最古の彗星」である可能性を紹介した。

NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が25年8月に観測したデータによると、アトラスのガス成分を占める二酸化炭素(CO2)の割合は通常の彗星と比べ高い。古い恒星が集まる銀河系内の領域で形成されたという見方がある。

【関連記事】

- ・史上3つ目の太陽系外から来た天体、新観測が続々 驚きの正体

- ・太陽系外からのメッセンジャー 「第3の恒星間天体」に天文学界沸く

- ・太陽系外からの彗星を撮影 ハッブル宇宙望遠鏡

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。