現在、報道されているニュースの背景では、必ず歴史がつながっています。世の中で何が起きているのかを読み解くには、日本史、世界史だけではなく、地理的要因も絡めた地政学の知識も必要になってきました。さらにビジネスにおいては、経済学や経営戦略などの知識も重要です。こうした歴史の知識や教養を身につけておくと、取引先や上司との雑談といった仕事上のコミュニケーションに役立つことはもちろん、組織や社会がどういう方向に向かっているのかを理解するときに大きなヒントを得ることができると思います。

現在、報道されているニュースの背景では、必ず歴史がつながっています。世の中で何が起きているのかを読み解くには、日本史、世界史だけではなく、地理的要因も絡めた地政学の知識も必要になってきました。さらにビジネスにおいては、経済学や経営戦略などの知識も重要です。こうした歴史の知識や教養を身につけておくと、取引先や上司との雑談といった仕事上のコミュニケーションに役立つことはもちろん、組織や社会がどういう方向に向かっているのかを理解するときに大きなヒントを得ることができると思います。

1970年の大阪万博を企画・開催した作家の堺屋太一さんの著作に 『歴史からの発想――停滞と拘束からいかに脱するか』(2004年3月刊行、日経ビジネス人文庫) という本があります。そのまえがきには、次のような一文があります。

「賢者は歴史に学び、愚者は体験に従う」という。賢明な人は、広く過去の事象を調べて原因を知り、多くを貫く原理を求める。だから、新しい現象にも参考になる学習ができる。

愚かな者は、自分の見聞と体験だけに溺れ、成功には酔い痴れ、失敗には恐怖する。このため失敗を次に役立てることができず、ひたすら成功体験を繰り返して破綻する。

『歴史からの発想――停滞と拘束からいかに脱するか』堺屋太一著、日経ビジネス人文庫 まえがきより引用

著者の堺屋さんは通商産業省(現・経済産業省)在職中に、近未来の社会を描いた小説『油断!』で作家デビューし、その後、ベストセラーとなった『団塊の世代』や『知価革命』『平成三十年』など時代の先を正確に予測した作品を次々に発表されました。

私は担当編集者として、30年以上にわたって堺屋さんと仕事を共にする機会をいただきましたが、数々の未来小説やビジネス書を生み出すベースとなったのは、「堺屋史観」と呼ばれる歴史に対する深い造詣でした。堺屋さんは、未来を予測するために、幅広く歴史を学ぶことの必要性を常に説かれていました。

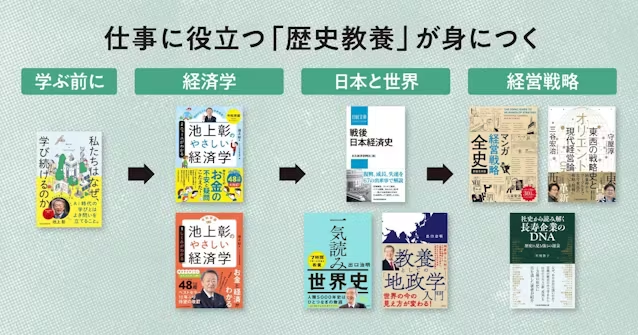

歴史を学ぶことは未来を解くことにつながります。今回は、さまざまな歴史に関する本を編集してきた編集部の白石賢が、主に若手のビジネスパーソンに向けて、「歴史を学ぶとはどういうことか」といった心構えから、経済学、世界史、日本経済史、経営戦略、ビジネスモデル、社史まで、仕事に役立つ「歴史教養」の入門書やマンガを厳選し、おすすめの読む順番で紹介します。

歴史を学ぶ前に読むべき一冊 教養とは「知識の運用力」

1. 『私たちはなぜ、学び続けるのか』(池上彰著、日本経済新聞出版)

1冊目は、わかりやすいニュース解説でおなじみの池上彰さんの 『私たちはなぜ、学び続けるのか』 です。

池上さんは2014年から東京工業大学(現・東京科学大学)など複数の大学で最新のニュースと現代史を組み合わせた講義を行っています。本書は、この10年間の学生たちとの学びを総括したものです。

池上さんは、教養とは「知識の運用力」だといいます。私たちの頭の中には、過去の学校教育で得られたたくさんの知識が詰まっていますが、多くの知識は頭の中に点在するだけ。そんな知識の「点」と「点」を結べば線になり、線と線を結べば全体像が浮かびあがってくると。このとき、点と点を結ぶために必要なのが、「新たな学び」だといいます。新たな学びによって、「そうだったのか」と気づくことは多いはず。過去の自分の学びは無駄ではなかったと気づかせてくれます。

本書では、「学びの本質」とは何かといった問いに始まり、グローバルな教養を身につけるための歴史の学び方、社会の中で働き、生きていく中で学びをどう実践していくかなど、教育者としての池上さんのメッセージが盛り込まれています。歴史を学ぶ前に、最初に読んでおきたい一冊です。

今さら聞けない「経済学の歴史と知識の基礎」を学べるベストセラー

2. 『池上彰のやさしい経済学【令和新版】 1 しくみがわかる』

2. 『池上彰のやさしい経済学【令和新版】 2 ニュースがわかる』

(池上彰著、テレビ東京報道局編、2023年6月刊、日本経済新聞出版)

続いてご紹介するのは、こちらも池上さんの 『池上彰のやさしい経済学【令和新版】 1 しくみがわかる』 です。本書は、初版が2013年に刊行されましたが、「経済学を学ぶならまずはこの本」ということで、続巻の 『池上彰のやさしい経済学【令和新版】 2 ニュースがわかる』 と合わせて累計50万部のベストセラーになっています。その最新版の【令和新版】が本書です。

この2冊は、池上さんが京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)で行った集中講義「経済学」を書籍化したものです。「経済学を敬遠しがちな学生も交じっている中で、どうしたら関心を持ってもらえるか、創意工夫しながらの授業でした」と語るように、イラストや図表を多く用いながら、経済学の理論や歴史を、日々のニュースや人々の行動と絡めながら解説しています。

本書では、特に「お金」について解説しています。お金(通貨)とは、そもそも何なのか。どうして生まれ、どのように私たちの生活を豊かに、あるいは貧しくすることになったのか。初学者にもわかりやすく解説しています。

その他にも、円安やインフレ、金利、経済政策、輸入関税、社会保障といった経済用語の背景も学べますので、日々の新聞記事やニュースを理解するために最適な一冊です。

日本経済の栄光と挫折 バブル崩壊前と後に起きたこと

3. 『戦後日本経済史』(日本経済新聞社編、日経文庫)

先ほど紹介した池上さんの2冊の本で、経済学と私たちの生活との関わりがつかめたところで読むといいのが、昭和以降の日本経済の歴史について理解を深める、この 『戦後日本経済史』 です。

本書は、財閥解体、石油危機、コンビニ誕生、消費税、金融危機など、67のトピックスを通じて、日本経済の軌跡を追ったものです。かつて、日本は戦後の復興を驚くべきスピードで成し遂げ、1960年代後半には米国に次ぐ世界第2位の経済大国にのし上がりました。ソニーやホンダなど、革新的な企業も次々と登場し、世界がうらやむ成長と技術力、そして豊かさを手にしました。

そんな日本は今、さまざまな問題を抱えています。国と地方の借金は1000兆円を超え、国内総生産(GDP)に対する債務残高の比率は世界で最も高い水準です。また、日本の人口は2011年をピークに減少に転じ、年金、医療、介護など高齢者向けの社会保障費は膨らむ一方です。こうした問題はいつ、どのようにして生まれ、当時の政策判断の背景には何があり、その決断に誤りがなかったのか。日本経済新聞の編集委員や記者が、当時を知る証言者に直接あたって、戦後日本の源流に迫りました。

世界でも類を見ない高度成長をとげた栄光とバブル崩壊という挫折。そこには日本経済がたどった歴史や教訓が詰まっています。

本書は日経文庫というハンディーサイズの本ですので、気軽に読める1冊です。宅急便誕生や東京ディズニーランド開業、ユニクロ1号店開店など、身近なトピックスも多く写真も豊富ですので、ああこんな時代もあったんだなと時代をさかのぼりながら学べる本です。

世界史が苦手な人も面白く読める、新しい世界史の読み方

4. 『一気読み世界史』(出口治明著、日経BP)

日本の歴史を学んだ後におすすめなのが、この 『一気読み世界史』 (日経BP)。紀元前から20世紀まで人類5000年の歴史を「ひとつなぎ」で学べる新しい世界史の教科書です。著者は1万冊の本を読破した「現代の知の巨人」といわれる立命館アジア太平洋大学元学長の出口治明さん。

出口さんは、世界史は、西洋史と東洋史とか、古代史と現代史とか、政治史と文化史などと分けたりしないで、丸ごと一気通貫で理解した方がよいと言います。大事なのは大きな流れを知ること。流れをつかむと、歴史の「次」が楽しみに思えるようになると。この本は口語体で書かれていますので、1冊7時間で一気に読めるようになっています。

いま、プーチンの戦争で世界は大騒ぎですが、出口さんは、プーチンの思考のスケールは、5年、10年くらいのスパンだと言います。人類5000年の歴史の中で見ると、死後にも残るグランドデザインを描き、「大帝国」と呼ぶにふさわしい帝国をつくった人物は、カエサル、フェデリーコ2世、ナポレオンなど数えるほどしかいません。その時期、その地域では大きな権勢をふるっていたとしても、数十年後には「そういえば、プーチンという人物がいたな」というくらいの影響度なのだと言います。

出口さんは「自分の生きる世界を見るとき、大きな目と小さな目の両方で見られるといい」と言います。世界史の一気読みには、大きな目と小さな目の両方を育ててくれる効用があります。この本では、学生時代に世界史が苦手だった人でも、なぜ今アメリカがトップなのか。中国は経済成長が著しいのか。なぜ日本が今の立ち位置にいるのか。その流れを歴史のスタート地点からざっくり理解できます。

地政学を知れば、今の世界情勢が十分に分かる

5. 『教養としての「地政学」入門』(出口治明著、日経BP)

続けておすすめしたいのが、同じ出口治明さんの 『教養としての「地政学」入門』(日経BP)です。

「地政学」とは、文字通り、地理と政治学に関する学問なのですが、この数年で特に注目されるようになっています。自分の国が世界の中でいかなる位置づけにあるのか、地理的にも政治的にも確認をする必要が増してきたからでしょう。

一つの国家や民族の動向は、その国の内部事情だけで完結するのではありません。自分の国が、いかなる国家・地域や民族と接しているかに大きく影響されます。それだけではなく、一つの国がいかなる地理的な環境下に存在しているかも無視できません。大河があれば氾濫を恐れ、砂漠が多ければ水不足を恐れなければなりません。人間の歴史を見ると、多くの民族や国家が与えられた自然条件の中で、知恵を絞って生き抜いてきました。

本書では、歴史上の覇権争いがどのように展開されてきたか、陸と海の地政学の違いとは何か、日本の地政学的な立場についても語り口調で詳しく解説されています。

戦争が続いているロシアとウクライナの関係も、地政学的な視点から見ると、歴史的・戦略的な要因が絡み合っています。なぜロシアはウクライナを自国の勢力圏にとどめおきたいのか、本書で紹介されている「地政学の祖」サー・ハルフォード・ジョン・マッキンダーのハートランド(地球の心臓地帯)の理論を読むと、なるほどと理解できます。

先に紹介した『一気読み世界史』と、この『教養としての「地政学」入門』を読めば、歴史的な変動期にある今の世界情勢がすっきり腹に落ちるでしょう。

現場で役立つ「経営戦略論」 マンガで一気読みできる教科書

6. 『マンガ 経営戦略全史(新装合本版)』(三谷宏治著、星井博文・シナリオ、飛高翔・画、日本経済新聞出版)

ビジネスパーソンが知っておきたいビジネス教養の一つに「経営戦略」があります。同僚や仕事先との会話の中で、ピーター・ドラッカーやマイケル・ポーターといった戦略論の巨匠の名前や、「SWOT分析」「経験曲線」「PPM」といった分析ツール、「パーパス経営」「ティール組織」など、経営理論について話題になることも多いかと思います。

本書は、20世紀初頭から現在まで、約100年の間に登場した90余りの戦略コンセプトを、その背景とともに紹介する"マンガで読む経営戦略書"です。

2013年に刊行されて、2014年のビジネス書大賞や「ハーバード・ビジネス・レビュー読者が選ぶベスト経営書2013」の第1位に選ばれた『経営戦略全史』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)をマンガ化したものです。

誰がなぜ経営戦略論を生み、深化させてきたのかといったストーリーが楽しめるとともに、経営戦略論の流れや史実、関連項目が一覧できる教科書でもあります。500ページ近い本ですが、マンガなので一気に読めます。

この本では、多くの日本の会社が採用する、世界的には古典とされる経営戦略論から、21世紀の経営環境激変の中で生まれた最新の戦略論まで、ビジネス史の流れとともに俯瞰(ふかん)的に学ぶことができます。経営戦略の歴史を学ぶことは、同時にあなたの企業組織が、戦略発展の歴史のどこに位置するかに気づき、さらに新しい戦略に取り組む道筋を発見することにもつながります。

姉妹書として、 『マンガ ビジネスモデル全史(新装合本版)』(三谷宏治著、星井博文・シナリオ、飛高翔・画、2023年4月刊行、日本経済新聞出版) があります。こちらは、14世紀のイタリア・メディチ家、17世紀の日本・三井越後屋に始まり、2010年代のスタートアップまで、200社、約70余りのビジネスモデルを、その背景とともに紹介しています。ビジネス史の先駆者たちの栄枯盛衰をストーリーで追いかけることができます。

著者の三谷さんは、BCG、アクセンチュアで経営戦略コンサルタントとして働いていましたが、新人コンサルタントの育成係でもありました。ビジネスの現場に出る前にぜひ身につけてほしい経営戦略の基礎をこの2冊に盛り込みました。

始皇帝からグーグルまで、古今東西の企業・組織から見える「戦略」

7. 『オリエント 東西の戦略史と現代経営論』(三谷宏治・守屋淳著、日本経済新聞出版)

この 『オリエント 東西の戦略史と現代経営論』(日本経済新聞出版) は、日経ビジネスに連載された対談企画で、先ほどの『経営戦略全史』の三谷宏治氏と、累計20万部のベストセラー 『最高の戦略教科書 孫子』(守屋淳著、2014年1月刊、日本経済新聞出版) の守屋淳氏が、現代の経営テーマを東西の"戦略"史から論じた対談企画です。

個人的にも交流のあるお二人ですが、西洋の経営戦略に詳しい三谷さんと、中国古典や渋沢栄一など明治の企業家に関する著作が多い守屋さんとの対談は、まさに古今東西の知識から現代的ビジネステーマへの英知を引き出す1冊となりました。

例えば「爆発的成長のカギ」の項目では、世界初のチェーンオペレーションで1万6000店を15年で展開した米国の食料雑貨店A&Pと、中国の大統一を果たした秦の始皇帝による「度量衡や車軌の統一」、明治維新において渋沢栄一らが行った「廃藩置県」や「貨幣統一」を取り上げ、「経済ベースの標準化」こそ成長のカギであったとしています。時代や地域を大きく越えた事象を対比することで、何が変わり、何が変わらないのかを見つめ、この世の普遍的な真理や必然的な変化を導き出しています。

この本には、紀元前8世紀から現在までの名著・古典120冊、三国志の曹操、リンカーンからセールスフォースのベニオフやマイクロソフトのナデラなど歴史的人物や企業家250名、シマノやファーストリテイリングなど国内外150の企業・組織が取り上げられています。「戦略」の視点から、歴史と現代を斬り結んだ碩学(せきがく)たちのセッションです。

経済小説顔負けの面白さ! 60社の社史に学ぶ長寿企業の興亡史

8. 『社史から読み解く長寿企業のDNA』(村橋勝子著、日本経済新聞出版)

最後にご紹介するのは、 『社史から読み解く長寿企業のDNA』(村橋勝子著、2023年2月刊行、日本経済新聞出版) です。一般的にいわれる教養とは異なりますが、ビジネスパーソンとしてぜひ知っておきたい日本の長寿企業たちの歴史となります。よく名前の知られた会社ばかりですので、ビジネスでの会話の中で、取り上げられることも多いかと思います。

本書の面白さは、各社がみずから刊行している社史をもとにしているということです。日本では明治時代に社史が刊行され、これまでにおそらく7000社以上が社史を出す、世界でも珍しい社史大国です。その一方で、多くの人は社史に触れる機会はほとんどなく、長いあいだ関心を持たれることもありませんでした。

本書の著者の村橋さんは、経済団体連合会(現・日本経済団体連合会)のライブラリアン(図書館で情報を管理し、利用者に情報を提供する専門職)として社史の研究に取り組み始め、30年以上にわたり約1万冊を観察・分析してきたといいます。社史には創業時からの実際にあった出来事や状況について、具体的かつ子細に記録されていて、実際に社史を読んでみると、経済小説顔負けの面白さがあるというのです。

本書で取り上げている会社の多くは、時代の大きなうねりの中で幾多の試練を乗り越え、創業から100年を超えてなお繁栄を続けているものばかりです。一般の人が、社史を実際に読むことは難しいのですが、本書は60社もの社史をダイジェストで一度に読める貴重な資料であるとともに、経営者はもちろん、一般のビジネスパーソン、また企業研究をする就活生など、幅広い読者に読んでいただきたい、生きた「経営の教科書」です。長寿企業と呼ばれる会社には、強さの秘密でもあるその会社独自のDNAが連綿と継承されています。自分の会社と比べてみても面白いですね。

世界が大きく変動する今、この先を自ら見通していくためには、今回ご紹介したような歴史やビジネス教養の知識が必要です。さまざまな知識を総動員して自分なりの指標を作っていきましょう。

文/白石 賢(日経BOOKSユニット 編集委員)

[日経BOOKプラス2025年6月16日付記事を再構成]

|

最新記事、新刊、イベント情報をSNSやメールでお届けします 日経BOOKプラスの最新記事や「日経の本」の新刊、話題の本、著者イベントの予定など、ビジネスパーソンに役立つ情報をSNSやメールでお届けします。 https://bookplus.nikkei.com/atcl/info/mailsns/ |

【関連記事】

- ・新社会人が読むべき、「信用で差がつく」ビジネス書5冊

- ・「20代のうちに読んでおきたい」ビジネス書 厳選15冊

- ・エコノミストが選んだ経済書 おすすめ10選

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。