生理に伴うつらさが日常生活に影響を及ぼすほどでも、「周囲には伝えにくい」と感じている女性が多いことが、医薬品会社「ツムラ」が行った意識調査で明らかになった。専門家は「生理のつらさは個人差が大きく、『しんどくて当たり前』ではない」とした上で、自分に合った適切な治療を選ぶとともに、周囲が理解と配慮を示す重要性を指摘している。

調査は今年5月、全国の生理を経験したことのある20~60代の女性1500人と同年代の男性1500人を対象に、インターネットを通じて実施した。

つらいとパフォーマンス半減

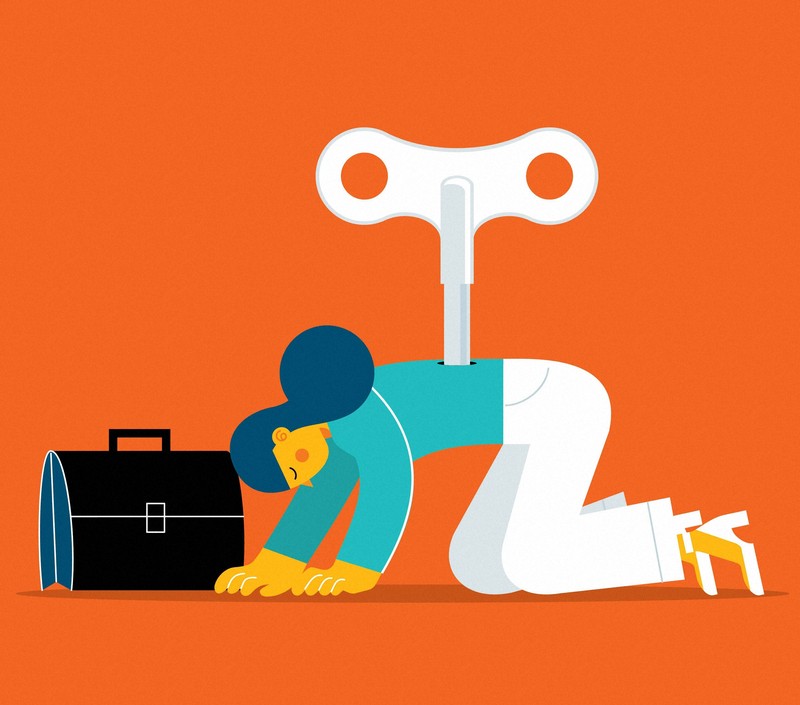

生理や月経前症候群(PMS)によるつらさの日常生活への影響について聞いたところ、6割近くが「つらさを感じる」「通常通りとはいかない」など何らかの影響があると回答。このうち5・8%は「立っているのもつらく、起き上がれず寝込んでしまう」と答えた。

日常生活に影響すると答えた人に、仕事や学業、家事などの普段のパフォーマンスを100%とした場合、つらさがあるときのパフォーマンスは何%の状態に下がるかを尋ねたところ、平均は51・8%で、普段からほぼ半減した。

きっと「分かってもらえない」

また、つらさを感じても、「周囲に伝えにくい」と感じている女性が多いことも浮き彫りになった。

日常生活に影響すると答えた人の約7割が「周囲に伝えにくいと感じた」と答えた。

その理由(複数回答)は、「症状やつらさを分かってもらえないと思うから」51・8%▽「気を使わせたくないから」43・0%▽「症状やつらさを表現・説明しにくいから」42・8%▽「我慢すべきだと思っているから」31・6%――などだった。

症状は個人差が大きい

女性特有の健康課題は今、国を挙げたテーマになっている。経済産業省が2024年に発表した試算によると、生理やPMSなどによる経済損失は「欠勤」と「パフォーマンス低下」を合わせて年間5700億円に上る。

産婦人科専門医で、東京都渋谷区の「Inaba Clinic」の稲葉可奈子院長によると、生理に伴う症状は個人差が大きく、どんな人にどんな症状が出やすいか、正確な原因はまだ解明されていないという。そのため女性同士でも無理解が生じることがあると指摘。

その上で、「生理は『多少しんどくて当たり前』『我慢するもの』ではない」として、女性にはつらさを軽減するための治療など自分に合った選択肢を勧めるとともに、「職場や学校は理解と配慮を当然の文化とするよう、研修など『知る機会』の提供や体調不良時の制度の整備が必要だ」としている。【太田敦子】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。