承認申請した2つの治療

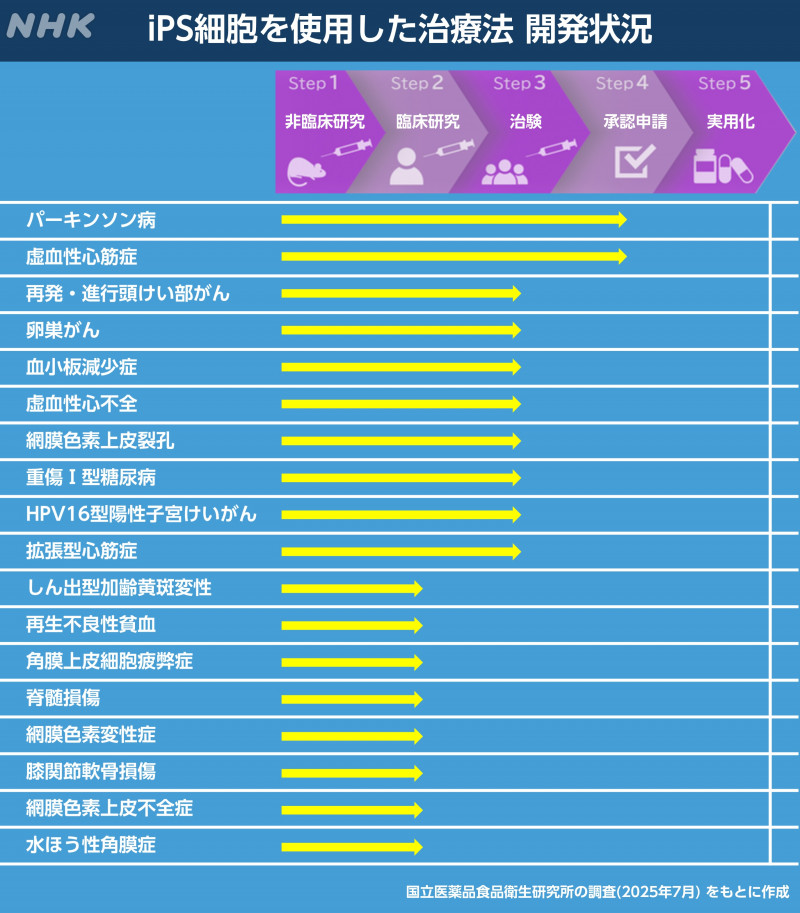

新しい治療が実用化する、つまり、一般の患者に届くまでには、臨床研究や治験などさまざまな段階がある。

このうち今回取材した「虚血性心筋症」という心臓病と「パーキンソン病」の2つの病気は、開発中の治療が承認申請の段階にまで入り、国の審査が行われている。

治験後 仕事も趣味も再開できるまでに

こうした中、8月、心臓病の治験に参加した男性が取材に応じてくれることになり、私たちは静岡県藤枝市に向かった。

中小企業の社長を務める大塚克典さん(62)だ。

3年前、取引先との会食中に2度目の心筋梗塞を発症した。

「虚血性心筋症」という重い心不全で、心臓の筋肉に流れる血流が不足し、心機能が低下。

投薬治療では心機能が改善せず、日常的な息切れや疲労感に悩んでいたという。

大塚克典さん

「医師からは『2度目の心筋梗塞には本当に気をつけて』と言われていました。実際、体調が悪い日々が続き、だんだん自分の行動が制約されていきました。気力がなくなり、職場に出てきても、帰宅してもぐったりする日々で、もうそんなに長く生きることができないんじゃないかと考えていました」

そうした中、打診されたのが、iPS細胞を使った治療の治験への参加だった。

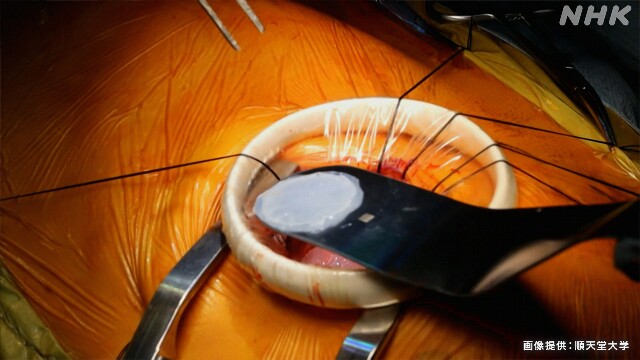

iPS細胞から作った心臓の筋肉の細胞をシート状に加工し、心臓に移植する。

シートから出るたんぱく質の一種が新たな血管を作り出し、心臓の筋肉の動きを回復させると見込まれているという。

この安全性や有効性を確認するため、東京の順天堂大学で行われた治験に参加し、3枚のシートを貼り付ける手術を受けた。

リハビリを続ける中、手術から3か月ほどたったころから息切れなどの症状は改善し始めたという。

心不全の重症度を示す4段階の分類では、移植前は2番目に重い「3」だったが、1年後、通常の活動では症状が出ない「1」にまで回復。

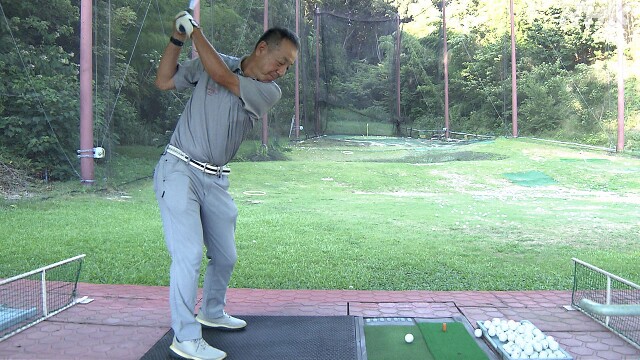

以前と同じように仕事ができるようになり、趣味のゴルフも再開できるようになったという。

大塚克典さん

「移植手術が終わってからは散歩も1日に3キロから4キロ簡単にできるようになり、ゴルフもワンラウンド普通にできる状態になりました。仕事も移植前は引退するつもりでしたが、今は80歳くらいまで続けたいです。希望を持って生きることができるようになったので、私と同じように苦しむ患者さんを救っていただける治療になってほしいと思います」

世界初の治療となるか

こうした治験は、大阪大学発のベンチャー企業「クオリプス」が大学と協力して大塚さんなど8人の患者に実施したものだ。

いずれも疲労感やどうきなどの症状が軽くなり、半数以上は心機能も改善。

重い副作用なども起きていないという。

治験を終えた企業は、ことし4月、国に製造・販売の承認申請を行った。

承認されればiPS細胞を使った治療としては世界初とみられる。

開発責任者は、数十万人規模の患者の命を救う、新たな治療になりうると期待する。

澤芳樹 クオリプス最高技術責任者/大阪大学特任教授

「治験に参加してもらった患者たちの経過を見ていると、1回の治療なのに、その後、次第に良くなっていて日常生活に復帰できています。ほかに有効な治療法がない、世界の患者たちに、この治療を早く届けることでたくさんの方々の命が助かると私たちは思っています」

パーキンソン病も承認申請 海外にも展開

さらに、治療の実現に向けては、ほかの企業の間でも、同様の動きが相次いでいる。

8月、大阪に本社がある製薬企業「住友ファーマ」は、神経の難病、「パーキンソン病」の治療について、国に承認申請したと明らかにした。

企業は、京都大学の研究グループとともに患者7人に治験を実施。

iPS細胞から作った細胞を脳に移植し、失われた神経細胞の機能の再生を目指すものだ。

治験ではすべての患者で健康上の大きな問題はみられず、症状の程度を調べる検査では、6人のうち4人で運動機能の改善がみられるなど、安全性と有効性が示されたとしている。

一方で、実用化する上で、企業として避けて通ることができない課題もある。

それは、高い開発コストに見合った利益をどう確保するかだという。

製薬企業の木村徹社長はこう話す。

住友ファーマ 木村徹 社長

「私たちのようにiPS細胞などを使った新しい治療法の開発を進めている人たちには、患者たちに『この治療法を届けたい』という熱い思いがあります。しかし、事業的な観点で言うと、その開発に対してリスクを取っているので、そのリスクに対するリターンがないと、会社としては次の投資ができなくなります」

そこで注目しているのが市場規模の大きいアメリカだ。

パーキンソン病の患者の数は日本のおよそ3倍の100万人ほどとみられ、年間で1000億円を超える売り上げが見込めると期待している。

実際、企業はことし6月、海外で初となる治験を行うため大阪の施設で作った細胞を航空機でアメリカまで輸送。

段ボールに入った細胞は、現地の大学病院まで届けられた後、治験で1例目となる患者への移植も終わった。

木村社長は、2030年代にはアメリカでの実用化も目指すとした上で、こう話す。

木村 社長

「より多くの患者さんにこの治療を届けるという意味では、どうすれば日本の技術が日本で実用化され、世界に広がるのかという発想を持つことが必要だと思います。しっかり承認してもらえるように全力で取り組みたいと思います」

日本で実用化の意義は

紹介した2つの治療はともに国の審査中で、いずれの企業も今年度中の承認取得を目指すとしている。

iPS細胞は京都大学の山中伸弥教授が作り出したもので、さまざまな病気やけがの治療に使うため、以下のような臨床研究や治験で患者に細胞が投与された。

一方で、臨床研究などはアメリカや中国などでも行われている。

仮にアメリカで先に実用化され、逆輸入された場合、高額な薬価が設定され、患者の医療費や日本の医療財政に影響しかねないと懸念を示す専門家もいる。

日本発の再生医療技術を日本で実用化し、「治せない」とされてきた疾患に光を差し込むことができるのか、今後も注目していきたい。

(9月22日「ほっと関西」で放送 9月29日「クローズアップ現代」で放送予定)

ほっと関西 iPS細胞治療のいま

絹田 峻

2011年入局

科学文化部などを経て現職

担当は医療・科学技術

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。