博物館に来ても、ついSNS映えばかり意識してしまう

<「わからなさ」こそが、思考を深め、豊かな時間を創ってくれる。すぐに正解を求めてしまう日常に疲れたら...秋は博物館へ行こう>

博物館や美術館に出かけても、「何を見ればいいのかわからない」「どう楽しめばいいのか戸惑ってしまう」という経験をする人は少なくない。しかし、その「わからなさ」や「戸惑い」こそが、博物館を楽しむためのスパイスになる。

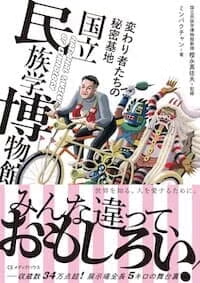

ヒントは『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』(樫永真佐夫 監修、ミンパクチャン 著、CEメディアハウス)にあった。70年万博の跡地にある世界最大級の民族学・文化人類学の博物館を舞台に、博物館展示のつくり方や、収蔵庫の秘密、「中のひと」である研究者たちの素顔をユーモラスに描く人間ドラマだ。

国立民族学博物館(通称「民博(みんぱく)」に魅せられたルポライターで、同書の著者であるミンパクチャン氏に、民博を例に誰でも取り入れられる博物館の楽しみかたを訊いた。

■文化人類学の聖地「国立民族学博物館」全4回:[1]/[2](本記事)/[3][4]※明日公開

◇ ◇ ◇未知との遭遇! 正解などわかるはずがない

博物館で感じる覚束なさの正体は、「正しい見かたをしなければならない」という思い込みにあります。初めて見るモノや作品と正面から向き合う。それって「未知との遭遇」なんです。まずはびっくり「なんじゃこりゃー!!!」で当たり前。なんですが、つい「自分は正しく鑑賞できているのだろうか」と正しくあろうとして不安になってしまうんですね。

そんな方にお伝えしたいのが、民博の初代館長・梅棹忠夫さんの言葉です。民族学者で情報学者、今なら一流のイノベーターなんて言われたんじゃないかな。『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』に詳しく書きましたが、梅棹さんは、民博創設にあたって、様々な画期的な工夫をしました。たとえば、ミュージアムショップ。これを日本で最初に導入したり、当時としては画期的だった映像アーカイブを設置したりしました。

その梅棹さんは、博物館を「モノと対話する場所」と言っています。対話に正解はありません。しかも「ヒト」ではなく「モノ」との対話なのだから、かっこつけることも、人目を気にすることもない。展示の前で湧き上がってくる疑問や感情、素朴な感想から、モノとの対話ははじまっていきます。

「これは、何?」からはじまる対話

たとえば民博の本館展示場の入り口では、巨大な顔面が入館者を出迎えてくれます。その額には前髪がかかっているんですが、よく見ると髪の毛ではなくて蛇です。意味不明。全然怖くなくて、なんともゆるい表情です。展示パネルには、こう書かれています。

「これは、何?(What is this?)」

「何って......顔やん?」と、思うわけです。でも、すぐに「何のための顔?」と考えはじめていることに気づくんです。考えはじめたとき、鑑賞者はすでに展示物との対話をスタートしています。「なぜ?」「何?」「わからない」という疑問が、博物館を楽しむための最強のツールとなります。

博物館としての民博の仕掛けがおもしろいのは、本館展示の入り口にこうした禅問答みたいな展示がいくつか並んでいることです。わかったようなわからないような問答を自分の中で繰り返すうちに、自然と「モノと対話する姿勢」のようなものが整っていきます。

ガラスケースに入れない展示

民博の本館展示(いわゆる常設展)には、世界中から集められた生活道具や民族衣装、儀式のための道具が約1万2000点展示されています。展示場を1周すると約5キロあります。公式のパンフレットに見学時間として1時間半と書いてありますが、歩いても歩いても、終わらない。にわか勢でも2時間、ガチ勢なら2日間はかかると思います。油断していたら閉館時間になって、最後は駆け足で展示場を出た、なんて声も多数あるほどです。

民博が個性的なのは、圧倒的なブツ量もさることながら、モノの大部分が「剥き出し」で展示されていることです。ガラスケースに入れない「露出展示」です。これには梅棹忠夫さんの強いこだわりがあったそうです。民博の名誉教授で現在は千里文化財団の専務理事を務める久保正敏先生が教えてくださいました。

「展示されている物をね、見てるだけではわからへんやないか、というわけです。触ってみぃ、重さを量ってみぃ、なんなら匂いも嗅いでみぃ、と言わはった。そしたら、ちょっとぐらい、その物のコンテクストがわかるやんか」(同書216ページ)

露出展示には技術的な困難も伴ったそうですが、黒い壁に浮かび上がるように見える無数の仮面の展示など、まるで宙に浮いているかのようで、独特の空間を創り出しています。

展示パネルの文字ばかり読まずにモノを見よ

展示場には、モノとそれに向き合う「個」だけが存在します。展示場で気になったモノと向き合うのは、驚くほど内省的な時間です。他の人がどう感じているかは関係ありません。そのモノの前で立ち止まりたいと思えば立ち止まる。素通りしたければ素通りする。

民博の場合、展示パネルの文字情報が抑制的なのも印象的です。情報が最小限に抑えられることで、来館者が展示パネルの前で立ち止まって文字ばかりを追っているという事態が起きにくくなります。文字で理解しようとしない分、「モノ」そのものと向き合う時間を過ごすことになるのです。

民博教授で『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』の監修を務めた樫永真佐夫先生は同書のなかでこう語っています。

「展示パネルに説明文が書いてある場合もありますが、その説明はあくまで研究者個人の解釈なんです。現地の人のあいだでだって、自分たちの文化について様々な解釈がありますし、研究者の解釈に対して現地の人が『それは違う』と異議を唱えることだってあり得ます。研究者の解釈も解釈の一つに過ぎません」(同書225ページ)

これもまた、モノとの対話に正解はないと思わせてくれる話ですよね。博物館は「社会のなかの私」を「完全な個」にしてくれる装置です。「個」になれる絶好の機会を楽しむ心意気で身を置いてみてはどうでしょう。

「わからなさ」が問いを生む

それでも「わからなさ」を居心地の悪さと捉えてしまう方に、とっておきの話を付け加えておきましょう。民博の教授でモンゴルのシャーマンを研究する島村一平先生はフィールドワークに行く学生たちにこう伝えているそうです。

「感動は言わずもがなですが、違和感っておもしろいんですよ。あれ? なんか変やなって思う瞬間こそが、実は宝の山なんです。振り返ってみても、違和感は考えるきっかけをくれることが多いです。感動と違和感を捕まえてほしい。世界をちゃんと感じてほしい」 (同書303ページ)

宝の山の具体的なエピソードについては笑えるので『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』で読んでいただきたいのですが、「あれ? おかしくない?」が問いを生むというのは真理です。

展示を見て「これ、なんか変じゃない?」「私たちとは全然違う」と感じたとき----その違和感こそが、新しい世界への扉を開く鍵になります。

「わからなさ」が日常や人生を豊かにする

「わからない」ことは恥ずかしいことではありません。むしろ、そこからしか思考の旅路は始まりません。「わからない」から生まれる想像や推測、「わからない」からあとで調べてみる。「わからない」は豊かな時間をつくりだします。

民博の展示は、来館者それぞれが能動的に展示資料を観察し、そこからいろいろなことを想像することを前提としていますが、これはどんな博物館や美術館でも当てはまることです。

「正しく」見ようとするのではなく、戸惑いや疑問から自分を発見する。自分の当たり前を見つめ直す。正解を確認しにいくのではなく、「わからない」を求めて出向く。感性の冒険に旅立つ気持ちで出掛けてみてはどうでしょうか。あとはスニーカーで行くことをお忘れなく。足の痛みは思考の冒険のラスボスです。

ミンパクチャン[著者]

ルポライター 市井の国立民族学博物館ファン。

樫永真佐夫[監修者]

国立民族学博物館教授/文化人類学者 1971年兵庫県生まれ。2001年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。2010年、第6回日本学術振興会賞受賞。著書に『道を歩けば、神話 ベトナム・ラオス つながりの民族誌』『殴り合いの文化史』(左右社)他多数。2023年より『月刊みんぱく』編集長。ボクシング、釣り、イラスト、料理など、いろいろする変人二十面相。

『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』

樫永真佐夫[監修]

ミンパクチャン[著]

CEメディアハウス[刊]

(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。