ザンジバルの帆船

<世界中から集められた、多様な民族の生活や儀礼の道具、衣装など、約34万7000点を所蔵。うち1万2000点を展示する本館展示場は歩行距離にして5キロもある>

太陽の塔が両手を広げる「70年万博」の跡地にある「国立民族学博物館」(通称「民博(みんぱく)」)は、文化人類学・民族学の世界的な聖地だ。

水木しげるさんが「みんぱく友の会」の研修旅行に参加したり、秋篠宮殿下が広報誌に寄稿したり、草野マサムネさんがその魅力に言及したりと、各界の人々を惹きつけてやまない民博。ところが、近畿圏の住人には遠足でお馴染みだが、近畿圏外での知名度はなぜか低めで、まさに知る人ぞ知る秘密基地なのだ。

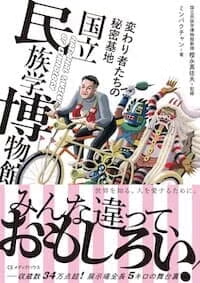

そんな民博の舞台裏に迫ったルポが『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』(樫永真佐夫監修、ミンパクチャン著、CEメディアハウス)である。民博ファンにとっては待望の、博物館や美術館を愛する人にとってはトリビア満載の、そして「大阪・関西万博」で世界の文化に興味を持った人なら必ず行ってみたくなる民博のディープな日常を描いている。

たとえば、展示資料を持ってくるときの苦労話を見てみよう。

■文化人類学の聖地「国立民族学博物館」全4回:[1](本記事)/[2]/[3][4]※明日公開

◇ ◇ ◇圧倒的ブツ量の謎の民具や道具

それにしても、本館展示場にはつくづくいろいろなブツがある。たとえば「中国地域の文化」展示場に行けば、その多民族ぶりと男女それぞれの衣装の個性に目を見張る。「南アジア」展示場ではヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の神様たちの像や人形の造形が不思議で可愛い。「西アジア」展示場に行けば、装具をつけたラクダの模型がキャラバンの大変さを想像させてくれる。

「音楽」展示場に行けば、世界の太鼓、世界のギターのブツ量に圧倒され、人はなぜ歌ったり踊ったりするんだろうと考えさせられる。また、バリ島の魔女・ランダ様(本書カバーにも登場!)と聖獣バロンは、写真にも映えてとりわけ大人気だが、その迫力たっぷりの姿に「また来たよ」と挨拶したくなる。

そして、森の奥からやって来たハイエナだというザンビアの巨大なニャウ・ヨレンバ。その展示パネルに「仮面」と書いてあるのを見るたび、「仮面というか、着ぐるみやん......」と毎度つっこんでしまう。ルーマニアの「陽気な墓」に刻まれた、その人の生前の姿とキャッチーな紹介文を読んでいると、自分も死んだらあんなふうに面白おかしく紹介されたい、と思う。

とにかくいろんな物がある。が、持ってくるとき苦労はないのだろうか? 「東南アジア」展示場に建立された上座部仏教の寺院を見ながら、つい思いを馳せた。こんな重そうな台座、いったいどうやって運んできたんや?

とうとう船を買っちゃった研究者

インド洋の交易を研究している鈴木英明先生は、最近船を買い、民博に持ってきたという。ムテペと呼ばれアラビア海やインド洋で活躍した伝統的な帆船であるダウ船の一種で、釘を使わずにつくる縫合船だ。コンテナに入るギリギリの大きさだが、5メートルほどの小さな船である。鈴木先生はカタログを見せながら説明してくれた。

「ここに載っているのが、東アフリカの海岸沿いで活躍していたムテペです。普通の船よりは平たくつくられています。東アフリカの沿岸部にはマングローブがたくさん生い茂っていて浅瀬になっているから、そこに突っかからないようにしてあるんです」

説明する鈴木先生は、よほどダウ船が好きらしい。うっとりとした表情で雄弁に語る。

「それで、とうとう買ったんですよ、船を。本当は展示のために買ったんですが、到着が間に合わず、ですね......いまはようやく着きました。収蔵庫にあります」

展示する予定の物が予定通りに着かない。展示にはそんなことも起きるのか。鈴木先生は大阪の南港まで船の手続きをしに行く羽目になった。

「南港ってことは、船が船に載ってきたってことですか?」

「そういうことです。船便で来ました。船に船を載せて。本当は自分で乗って帰りたかったんですけど、さすがに5メートルしかない船だから、それはちょっとやめたほうがいいですということで」

南港の保税倉庫に呼び出された鈴木先生は仕方なく出掛けていったそうだ。

激闘、通関攻防戦!

「これがね、滅茶苦茶細かいんですよ。コンテナのスペースが余ってたから、他に収集した物も入れるじゃないですか。布もあったんですが、『その番手はいくつですか?』とかね。そんなの知るかよ! ってことを延々と聞かれたうえに、書類に不備があるから再提出するよう言われました」

通関はなかなか厳しいようだ。

「ひどいのが、船の床に金属片が散らばっていたんです。ドアをつくってもらったときの破片です。現地の装飾ドアも収集したんですよ。で、これ何ですか? と聞かれたので、いや、ゴミですけど、と答えました。そしたら、それも数えろって言うんです。拾って数えて、73個ですって申告しましたよ」

船を運ぶためにコンテナを借り、スペースが余ったからと雑多な収集品を詰め込んだあげく、南港でゴミを拾い、数え上げたのだ。

「申告しながらちょっと気になったんで、それ書類になんて書くんです? って逆に聞いてみました。そしたら『アイアン・デコレーション・フォー・ウッデン・ドアー』だって。なんだよ、それ。デコレーションじゃねーよ、ゴミ屑だよ。で、それ、いくらって書くんですか? ってさらに聞いたら、『ゼロ円』って」

先生は怒り心頭だが、まるで落語である。

「こんなんで呼び出されて、本当にね。こんなことやってるから、この30年、日本の経済がダメになったんだ!」

そこ?

◇ ◇ ◇展示の背景(うら)には人がいる。『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』では、本館展示場(常設展)の工夫や、博物館の目玉である超マニアックな特別展の作りかた、普段は見ることができない収蔵庫の秘密、そして民博の「中の人」である研究者たちのけったいな日常や研究について知ることができる。

博物館はモノを展示する場所だ。しかし、展示には必ず人の血が通っている。博物館で繰り広げられる人間ドラマは、大いに笑えて、そして少し泣けるエピソードが満載だ。

ミンパクチャン[著者]

ルポライター 市井の国立民族学博物館ファン。

樫永真佐夫[監修者]

国立民族学博物館教授/文化人類学者 1971年兵庫県生まれ。2001年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。2010年、第6回日本学術振興会賞受賞。著書に『道を歩けば、神話 ベトナム・ラオス つながりの民族誌』『殴り合いの文化史』(左右社)他多数。2023年より『月刊みんぱく』編集長。ボクシング、釣り、イラスト、料理など、いろいろする変人二十面相。

『変わり者たちの秘密基地 国立民族学博物館』

樫永真佐夫[監修]

ミンパクチャン[著]

CEメディアハウス[刊]

(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。