「先が見えない…」

「先が見えない不安に耐えきれない日々でした」

兵庫県に住む佐伯恵さん(62)は病院の受診の帰り、夫が運転する車の助手席で、涙を流していた。

初めて目の異常に気づいたのは、8年前の2017年。

眼科で視野に異常があると指摘された。

佐伯恵さん

「『視野の中心が欠けている』と医師に指摘されました。ただ、その頃は両目とも視力が0.7以上あって車の運転もしていたし、日常生活で異常は感じていませんでした」

それから2年間ほどかけて、佐伯さんは徐々に見えにくさを感じるようになった。

まず、車の運転が難しくなった。

そしてしばらくしたあと、文字の読み書きが困難になり、料理で野菜を切ることもままならなくなった。

両目の視力は眼鏡で矯正しても0.2ほどに低下。

一方で、原因となる病気ははっきりせず、日々、不安を募らせていた。

佐伯恵さん

「昼間でも視界が白くかすみがかったような、霧がかかったような状態でした。自分で書いた文字もぼやっとしてはっきり読めなくなったんです。食卓では正面に座る娘や孫の顔が輪郭くらいしかわからなくなりました。

日常生活でできないことが増え、『孫が成人式を迎える頃はもう全く見えなくなるのかな』とか、先々のことを考えると絶望的な気持ちになっていました」

遺伝子検査など詳しい検査を重ねても病気の原因がわからず、県内の病院を転々とする時期が続いた。

転機となったのは2021年11月、大学病院の紹介で神戸市にある「神戸アイセンター病院」を受診したことだった。

そこで初めて「網膜色素上皮不全症」、より具体的な病名として「加齢黄斑変性」の疑いがある、と診断されたという。

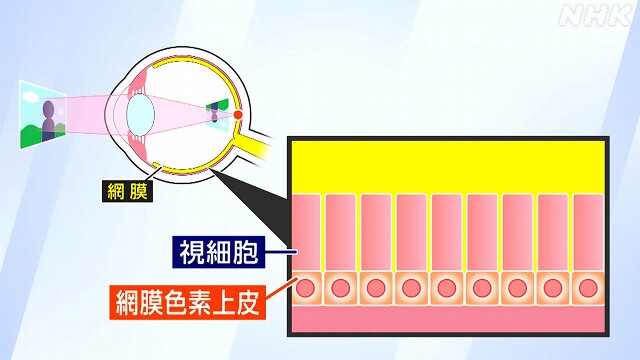

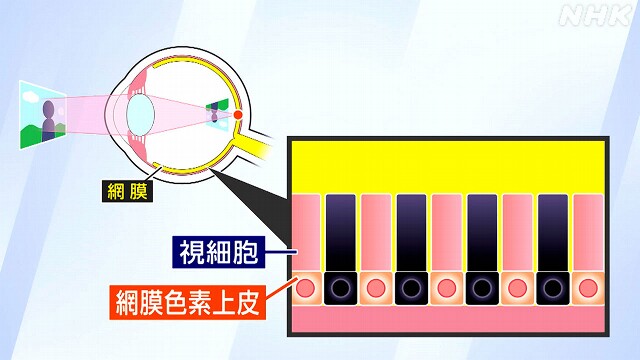

その病気のメカニズムはこうだ。

人がものを見る時、網膜にある「視細胞」が光を感じ取り、視覚として認識する。

「網膜色素上皮不全症」はこの視細胞に栄養を送る「網膜色素上皮」が機能しなくなる病気の総称で、これにより視細胞が徐々に失われ、視力が低下していく。

加齢黄斑変性は「網膜色素上皮不全症」に含まれる病気の1つだ。

患者は国内に69万人いると推計され、日本人に多い「滲出型」(しんしゅつ)と佐伯さんが診断された「萎縮型」の2つのタイプがある。

佐伯さんは医師から「今は治療法がない」と説明を受け、その上で持ちかけられたのがiPS細胞を使った臨床研究への参加だった。

佐伯恵さん

「なんとか治療につながる手立てがほしくて、『ぜひ参加させてください』と二つ返事でお願いしました。わらにもすがる思いでした」

移植後 佐伯さんの目は

説明を受けた内容は、iPS細胞から「網膜色素上皮細胞」をつくり、異常がある部分に移植して視細胞の機能の回復を図るというものだった。

この技術のもとになったのが、この病院などの研究チームが11年前の2014年に加齢黄斑変性(滲出型)の患者に対して行った臨床研究だ。

iPS細胞を治療に使う世界初の臨床研究で、当時、大きな注目を集めた。

その1例目のケースでは、シート状の組織を移植する方法で行われた。

その後、症例を重ね、効果や安全性を高めるため、チームが改良を重ねてきたのが、このひも状の組織だ。

組織の大きさは、直径およそ0.1ミリ、長さ2センチほど。

およそ20万個の網膜色素上皮細胞が1本のひものように連なっている。

これを注射器のような器具を使って、網膜の下に移植する。

臨床研究に参加した佐伯さんは、この治療を3年前の2022年11月に受けた。

その結果、網膜で明るさを感じ取る検査の数値が改善していたほか、「生活上の見え方の質」をスコア化した数値が上がっていたという。

一方、視力の改善は認められなかった。

それでも、佐伯さんは実生活で変化を感じているという。

特に印象的だったのが、暗い場所で光を感じ取れるようになったことだった。

佐伯恵さん

「ライトアップされたお城を家族と見に行った日の夜の帰り道、娘に『あの星出てる』って言ったら『えっ、見えてるん?』と言われたんです。

手術前は見えなかった星が見えるようになり、とても感動しました。人の顔は50センチほどの距離ならわかるようになり、家の中でも掃除中、床のごみに気づけるようになりました。

移植を受けていなかったら視力は落ち続けているかもしれませんし、臨床研究に参加してよかったです」

佐伯さんのみ視機能改善

佐伯さんが参加した臨床研究の成果は去年からことしにかけて、学会や国際的な眼科の医学誌で発表された。

その発表によると、臨床研究には佐伯さんを含む3人が参加。

佐伯さん以外の2人は、網膜が明るさを感じ取る機能や「見え方の質」は改善していなかった。

なぜ、佐伯さんだけ、目の機能が改善したのか。

研究の責任者を務める神戸アイセンター病院の院長の栗本康夫さんは、3人の中でも佐伯さんは比較的、早期の段階で治療を受けたことで、網膜に残っていた一部の視細胞が移植によって機能を取り戻したのではないかと考えている。

神戸アイセンター病院 栗本康夫院長

「佐伯さんは移植した場所の周辺で、光を感じ取る感度を表す数値が上がりました。本人が見え方が改善したと自覚している視野の部分と重なっていて、見え方が改善したと言えます。

一方、ほかの2人は治療前から感度の数値は『ゼロ』で、移植後も変わりませんでした。つまり、視細胞が完全に失われている状態だと、網膜色素上皮を移植しても視機能を取り戻すのは難しいのですが、視細胞が息を吹き返せるぐらいの進行状態で移植すれば、改善の効果がみられるのではないかと考えています」

開発のジレンマ 「先進医療」で治療届けたい

患者の病気が進行し、目の機能が完全に失われてしまう前に治療を届けたい。

しかし、このまま臨床研究で多くの患者に治療を行えば、1人あたり少なくとも1000万円以上の高額な開発費が病院にのしかかってくる。

このジレンマを解決しようと栗本さんたちがとったのは、医療費の一部に公的な保険が適用される国の「先進医療」の制度を使って、治療開発を進めるという手段だった。

「先進医療」に認められれば、開発中の治療費にあたる部分は患者負担となるが、その費用を補償する医療保険を民間保険各社が販売している。

それを使えば、患者は実質的な負担を抑えながら治療を受けられる可能性があり、病院・患者の双方にメリットが大きいと考えた。

神戸アイセンター病院 栗本康夫院長

「iPS細胞治療では細胞の分化誘導から移植まで品質管理にとても人手がかかり、臨床研究で行うと病院は消耗してしまいますが、この方法であれば、ほかの医療機関も治療開発に参加しやすくなります。

患者さんには負担がかかる方法になりますが、民間保険の『先進医療特約』に加入していて、実質的な自己負担が少ない患者さんも一定数いると思われますし、治療をより広く届けられるメリットは患者さんにとっても大きいと考えました」

審査の結果は…

栗本さんたちは2025年1月、この計画を「先進医療」として厚生労働省に申請。

iPS細胞の治療としては初めてのケースとなった。

それから半年あまりたった、8月21日。

この日、外来診察にかかりきりだった栗本さんは、患者の診察を終えた夕方、病院の事務職員から審査結果について聞かされた。

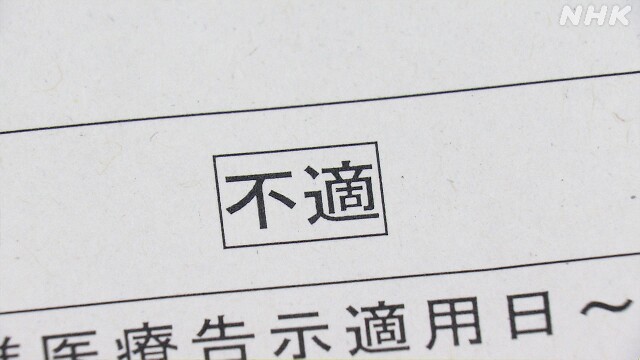

結論は「不適」。

今の計画では先進医療として認めることはできない、という判断だった。

審査では、治療対象の病気を「網膜色素上皮不全症」とするのではなく、さらに絞り込む必要があると指摘された。

その上で、次のような意見があった。

・視力や視野の変化といった一般の患者でもわかるような治療効果の評価項目が設定されておらず、有効性が判断できない。

・高額な患者負担の内訳がわからず妥当性が判断できない。

神戸アイセンター病院 栗本康夫院長

「どんな病気・状態の患者に対して、どういう方法で移植するのか、1例1例、効果を検証しながら治療方法を進化させたいという意図で計画を作成しました。認められなかったのは残念でした」

審査に当たった委員の1人が、取材に応じた。

堺市立病院機構・理事長の木村正さん。

日本産婦人科学会の元理事長で大阪大学の教授を務めていた頃、先進医療に申請した経験もある。

木村さんは、先進医療に認められるためには、その効果が単に医学的に意義あるものだけではなく、「患者にとって意味があるものかが科学的に明確である必要がある」と指摘する。

堺市立病院機構 木村正理事長

「治療を受ければどの程度よくなるのか、もしくは、病気の進行や症状の悪化を抑えられるのか、患者自身が明確に感じられる指標で科学的に評価できる必要があります。

例えば抗がん剤であれば、腫瘍が小さくなるという効果だけでなく、生存期間がどれくらい延びるかまでわかれば『患者にとってメリットがあるから認めよう』という判断になります。これはiPS細胞治療のような最先端の治療技術であっても、日常診療の治療技術であっても同じです。

神戸の研究チームはすばらしい業績を積み重ねていると思いますが、公費で入る治療として認められるためには、もう少し成熟した視点がいると判断しました」

審議会の結論が出された後、栗本さんたちは連日のように会議を開き、議論を交わしている。

先進医療の計画の再申請に向け、どう内容を練り直していくか。

会議室の中に立ち入ることは認められなかったが、部屋の外にいても時折、大きな声が聞こえ、熱のこもった議論がうかがえた。

神戸アイセンター病院 栗本康夫院長

「先進医療の承認を得ることは、開発した治療を社会に広げていく上で必要なプロセスだと思っています。治療を待つ患者さんのためにも、丁寧に、かつ、できるだけ急いで承認を得ていきたいと考えています」

日本発のiPS治療技術 インタビューに応じた患者の思い

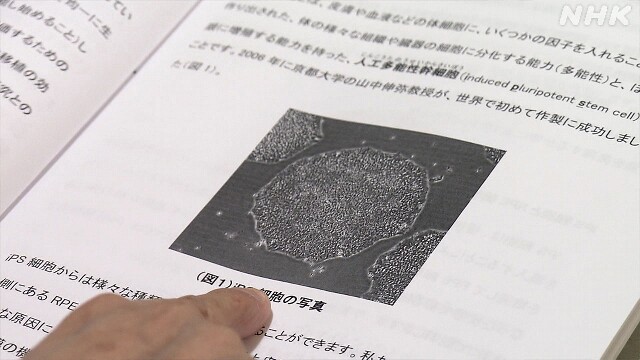

京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞を作り出したと発表して19年。

一連の取材の中で、佐伯さんをはじめ、研究に参加し移植治療を受けた患者たちが、自身の経験を語ることでその後押しになればと初めて、インタビューに応じてくれた。

こうした思いを胸に医師たちはきょうも研究を続けている。

「歩みを止めず治療開発を進め、治療を待っている患者さんに早く届けたい」(栗本さん)

その実現に向け、突きつけられた課題をどう乗り越えていくのか、今、正念場を迎えている。

(9月24日「ほっと関西」で放送 9月29日「クローズアップ現代」で放送予定)

ほっと関西 最前線 iPS細胞治療

安土直輝

2011年入局

科学文化部などを経て2025年から現職

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。