ようやく秋の気配を感じられるようになった今日このごろ。厳しい暑さが和らぎ日中はだいぶ過ごしやすくなったが、朝晩やその日の天候によっては肌寒く感じることも増えてきた。

そんなこの時期に起こりやすいのが「寒暖差疲労」だ。

東京都世田谷区の「せたがや内科・神経内科クリニック」には、寒暖差疲労を扱う専門外来がある。患者の約8割は女性で、更年期症状のある人が不調の連鎖を招いて訪れるケースも少なくないという。

クリニックの久手堅(くでけん)司院長に対処法などを聞いた。

起こりやすいのは7度以上の気温差

――寒暖差疲労はどういった状況で起こるのでしょうか。

◆1日のうちや日ごと、室内外などの気温差がおおむね7度以上の環境で起こりやすくなります。クリニックでは9月下旬から患者が増え始めました。

人間の体には体温を一定に保とうとする機能があります。自律神経が働いて、暑いときは発汗して体温を下げ、寒いときは体の熱を逃がさないように皮膚の血流を減らします。

ただ気温の波が大きくなると、体温を保つためにエネルギーを消費しすぎて、疲労が蓄積してしまいます。

すると、冷え症や倦怠(けんたい)感などの症状が表れるのです。

日本人にはハワイ好きが多いですよね。よく「一番過ごしやすい」と聞きます。それは温暖な気候で年間の気温変化が小さいためで、ちゃんと理由があるのです。

倦怠感、冷え、頭痛、肩こり、めまい……

――「寒暖差アレルギー」もありますが、同じメカニズムなのでしょうか。

◆寒暖差が原因となり同じ時期に出やすいですが、寒暖差疲労とは仕組みは異なります。

正式には「血管運動性鼻炎」と言い、急な気温差が刺激になり、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど鼻炎と同じ症状が出ます。

秋はブタクサなどが原因の花粉症が増えるので、判別がつきにくいこともあります。

――寒暖差疲労の症状も、原因が寒暖差疲労かどうか分かりづらいですね。

◆そうですね。特に出やすいのは倦怠感、冷え症、頭痛、肩こり、めまいといった症状ですので、そのあたりに着目してもいいかと思います。

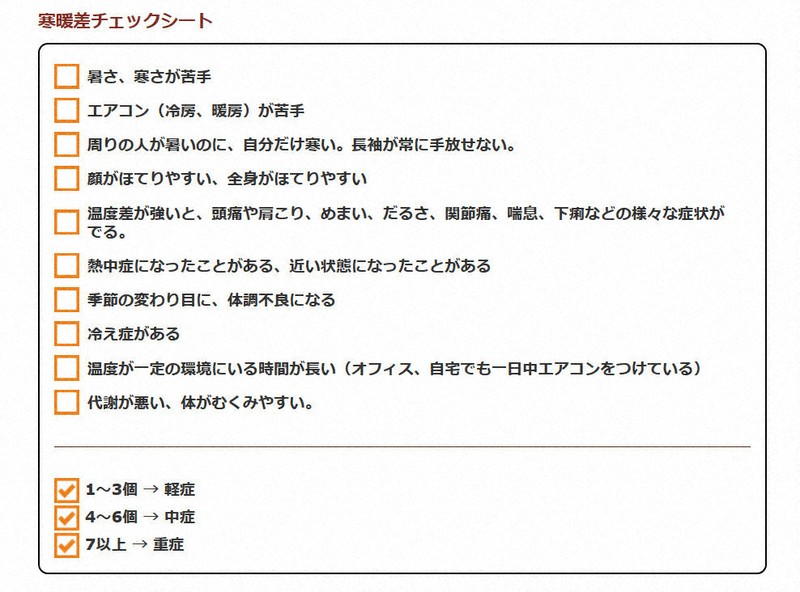

また、クリニックでは「寒暖差チェックシート」を作成しています。

「顔がほてりやすい、全身がほてりやすい」「熱中症になったことがある、(熱中症に)近い状態になったことがある」「温度が一定の環境にいる時間が長い(オフィス、自宅でも一日中エアコンをつけている)」などの項目があり、健康管理の参考にしてもらいます。

専門外来の患者の8割が女性

――寒暖差疲労になりやすい人に特徴はあるのでしょうか。

◆専門外来を訪れる患者の約8割が女性で、それには理由があります。

まず、女性は体の熱を産出する筋肉の量が男性に比べて少ないため、血流が悪くなって体が冷えやすい傾向があります。

そこに寒暖差が加わると体温調整が追いつかず、冷えの症状が悪化して不調が起きます。

女性は元々、月経周期や更年期などでホルモンバランスが大きく変動し、自律神経が乱れやすい。特に更年期は女性ホルモンが減るので、それを補おうと自律神経は臓器を活発化させる「交感神経」が優位になります。

その結果、(汗やほてりなどの)ホットフラッシュやイライラなどが起こります。

寒暖差に伴う不調と、更年期症状などが重なっても互いに打ち消し合うことはなく、両方が「よいしょ」と引っ張るように悪さをします。

元々更年期症状がある人がこの時期に「急に冷え症になって不調が続く」と訴え、クリニックを訪れるケースは多いです。

つらさを減らすのは難しくない

――どう対処したらいいのでしょうか。

◆「更年期だからしょうがない」とよく言われますが、つらさを減らすことはそんなに難しくないのです。

一度きちんと婦人科で診察してもらった上で、合わせて寒暖差対応をします。薬を飲めば大丈夫というわけにはいきませんが、やれば効果が出る対策はあります。

今の季節は、冷え対策をしっかりすることです。

出かけるときは温度調整するための羽織り物があるといいでしょう。お風呂はぬるめのお湯に首までゆっくりつかると全身の血行がよくなり、不調が和らぎます。

寝るタイミングを入浴の1時間半~2時間後にすると、ぐっすり眠れて体がリセットされます。寝ているときの首元は冷えやすいので注意が必要です。

パソコンやスマートフォンを使う生活の注意点もあります。人間の頭は女性でも4~5キロあり、パソコン作業などで姿勢が前に傾くと支えている首に負担がかかります。自律神経は頭から首を通っているため、体温調整に影響が出やすくなります。

デスクワークが多い人は1時間に1、2分は画面から目を離したり、体操やストレッチをしたりすることをお勧めします。

また不調があるときは寝室でスマホを見る時間を少し減らし、きちんと睡眠を取ることが大切です。【聞き手・太田敦子】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。