体育・保健体育科の次期学習指導要領改定に向けた文部科学省の有識者会議が3日開かれ、検討事項の中に性暴力被害の防止が初めて盛り込まれた。一方、義務教育の性教育で性交が取り扱われづらい要因となっているいわゆる「歯止め規定」については言及がなかった。

子どもの性被害に対応

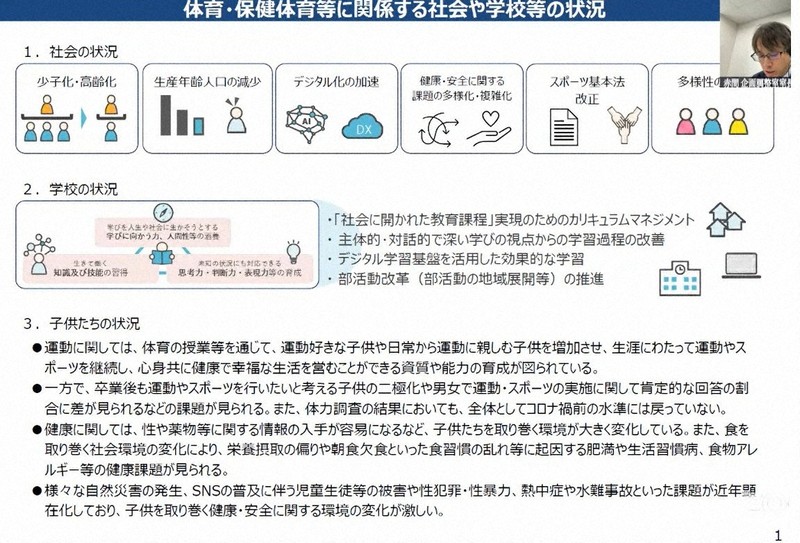

この日は体育・保健体育科に関する作業部会の初回で、文科省の担当者から今後の議論の土台となる検討事項が示された。子どもにとって性や薬物などに関する情報の入手が容易になっていることや、交流サイト(SNS)の普及で性犯罪や性暴力に遭いやすくなっていることなどに触れ、発達段階に応じた被害防止を論点の一つとした。

参加した委員からは「初めて痴漢被害を受けた年齢の3分の1が15歳以下である」「子どもが裸の画像などを送らされる『自画撮り』で小学生の被害が増えている」などのデータを挙げ、文科省と内閣府が作成した「生命(いのち)の安全教育」の活用検討を求める声が上がった。

ほかにも教員による盗撮被害などを背景に「子どもたちが性暴力、性犯罪から自分の身を守る学習が必要」との意見や、「性に関する指導などにも外部講師を活用する可能性が考えられる」などの意見もあった。

「歯止め」議論は見えず

現行の保健体育の学習指導要領では、中学1年で「妊娠の経過は取り扱わない」とする歯止め規定がある。人権尊重に根ざした包括的性教育を推進する団体からは、規定の撤廃を求める署名活動などの動きもあるが、今回の検討事項には上がらなかった。

文科省の担当者は「今回の改定はカリキュラム・オーバーロード(教育課程の過積載)を背景とした学習内容の精選が求められている」として、個別の学習課題の充実には「慎重にならざるを得ない」との見方を示した。

LGBTQには言及なし

LGBTQなどの性的マイノリティーについては、保健体育で「思春期になると異性への関心が芽生える」という「異性愛」を前提とした記述の見直しを求める声も当事者団体から上がっているが、作業部会では触れられなかった。

文科省の担当者は「性的マイノリティーの課題については特定の教科だけの議論にはとどまらない」と説明している。ただ、体育での着替えや水着の種類、男女のみの区分けなどにも抵抗感を示す当事者もいる。

このほか体育では、子どもの体力調査が新型コロナウイルス感染拡大前の水準に戻っていないことや、学校卒業後も運動に取り組む子どもの二極化、気候変動による運動内容への影響などの課題が挙げられた。

各教科の作業部会は今後月1回ほどのペースで開かれ、2026年の夏ごろに議論の内容をとりまとめる。パブリックコメントや関係団体へのヒアリングなどを経て、27年3月に次期学習指導要領が告示される。【西本紗保美】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。