大阪大は医学や工学など理系分野の研究拠点として高く評価されてきたが、意外なことに在籍中の研究者や卒業生がノーベル賞を受賞するのは今回が初めてだ。

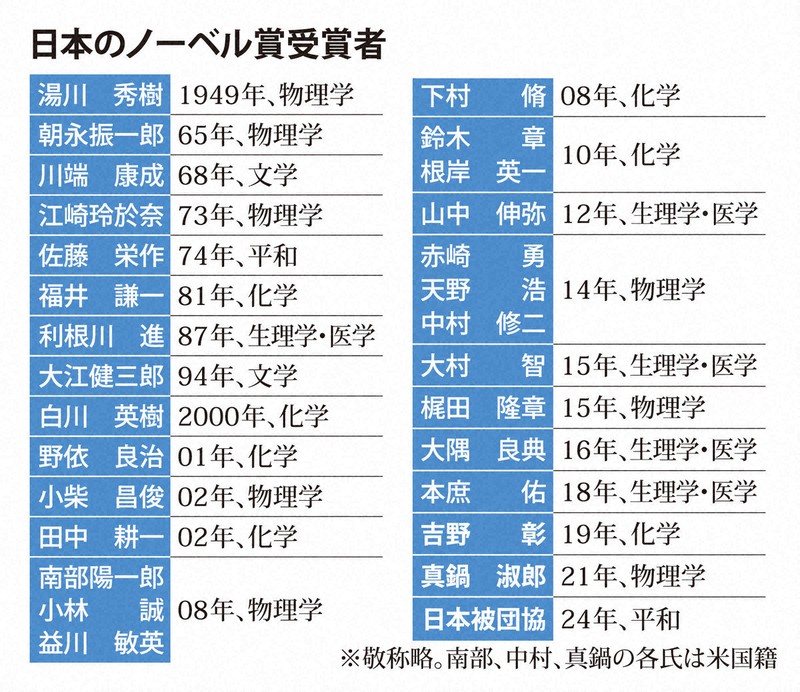

2024年度までの日本のノーベル賞受賞者は、個人では28人(米国籍の3人を含む)いるが、阪大の学部卒業生や在籍中の研究者で受賞した人はいなかった。

過去に一度、期待が大きく膨らんだ瞬間があったのは11年。同年のノーベル生理学・医学賞は細菌やウイルスの侵入に対抗する「自然免疫」などを研究した米仏の3氏に贈られた。当時、この分野の研究者が選ばれるとの見方が強まっており、中でも審良(あきら)静男・阪大特任教授(72)が世界的な業績を残していたが、惜しくも対象から外れた。

そうした経緯もあり、阪大関係者にとってノーベル賞受賞は念願だった。

今回受賞が決まった、坂口志文さんを阪大免疫学フロンティア研究センターに招へいしたのが審良特任教授だった。「制御性T細胞は現在、免疫学の中心になっている。阪大を日本一の免疫学の拠点にするためには、世界のトップを走っていた坂口先生を呼ばないとダメだと思った」と振り返る。「研究に対して信念があり、最初の制御性T細胞の発見から何十年も研究を続けているのは坂口さんだけだ」と受賞を喜んだ。

一方、阪大は1949年にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹氏を「関係者」としている。湯川氏は京都帝国大(現在の京都大)を卒業後、33~39年に阪大の前身である大阪帝国大で講師、助教授を務めた。

受賞時は京都帝大の教授だったが、大阪帝大の講師だった34年に発表した中間子論に関する論文がノーベル賞受賞につながり、38年には理学博士の学位も取得しているため、関係者と位置づけている。【中村園子、木許はるみ】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。