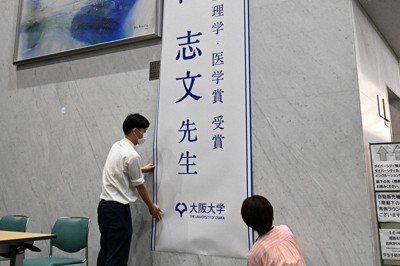

免疫の暴走を抑える「制御性T細胞」を発見した功績が認められ、2025年のノーベル生理学・医学賞受賞が決まった坂口志文・大阪大特任教授(74)。自説が他の研究者たちに認められない「冬の時代」も経験したが、辛抱強く努力を続け、免疫学の一つの分野に発展させた。哲学的な思考から医学を追究してきたその歩みをたどると、両親からの影響を大きく受けたことが分かる。

坂口さんは滋賀県長浜市出身。元高校教諭の父正司さん(故人)は大学で哲学を学び、自宅にはたくさんの本が並んでいた。坂口さんは小さいころから読書にのめり込んだ。小学3年の時には、自転車で転んで鎖骨を折る大けがをしたが、診察時に「痛い」と言うこともなく、医師が感心していたという。

高校は、正司さんが校長を務めていた県立長浜北高校に進学した。目立つタイプではなかったが、一人で努力する姿が同級生の記憶に残っている。

母淑子さん(故人)の家系には医師が多く、坂口さんも医学の道を目指した。哲学や芸術にも興味があった坂口さんが魅力的に感じたのが、精神科医だったという。「本でも読みながら、文系と理系の折衷みたいなことができると思った」

京都大医学部に進んだが、研究者になるつもりはなかった。しかし、大学の講義で知った免疫の世界が坂口さんを魅了した。細菌やウイルスを撃退する免疫は、時に大切な細胞を攻撃するなど自分自身に牙をむく。「自分と他者をどう区別するのか。とても哲学的だと思った」。同大大学院に進んだ後、愛知県がんセンターの研究報告に興味を抱き、中退して無給の研究生として同センターに飛び込んだ。

この時に研究を指導した同センター名誉総長、高橋利忠さん(故人)は生前、「際だって目立つ研究生ではなかったが、実験結果を見てじっくり考える姿が印象的だった」と語っていた。当直医のアルバイトで生計を立てながら、日夜研究に打ち込んでいた。

坂口さんが提唱した「免疫を抑制する細胞」の存在について、当初、研究者たちの支持は広がらなかった。報われない日々を支えたのが、妻教子さん(71)だ。同センターで知り合い、職場が変わってもずっと研究現場の同僚として、ついて来てくれた。研究に使うマウスの世話なども手伝い、2人だけで執筆した論文もある。教子さん自身も英科学誌ネイチャーに論文を発表するほどの研究者となった。坂口さんは「職業のない時間が長かったからね。奥さんに恵まれたのはありがたいことです」と感謝している。

免疫学の権威となり、若い研究者から「一人でやればいいのか、誰かの下に入ってから独立した方がいいのか」と聞かれる機会が増えた。自分の苦労を考えれば「最初から一人でやれ」とは言えない。ただ、こうも伝えるようにしている。「生き方は一つではないよ。違う考えを知ることが財産になることがある」【中村園子】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。