免疫機能の暴走を抑える免疫細胞の働きを世界で初めて発見した30年前の画期的な研究成果が実った。2025年のノーベル生理学・医学賞に6日、大阪大特任教授の坂口志文さん(74)が選ばれた。研究成果は1型糖尿病やがん治療、臓器移植などさまざまな分野で応用研究に道を開いた。最高の栄誉の知らせに、各地から祝福が届いた。

「いろいろな方と一緒に研究し、大変お世話になった。深く感謝している。受賞を機にこの分野の研究や臨床の場での応用が進むように望んでいる。これからももう少し寄与できれば」

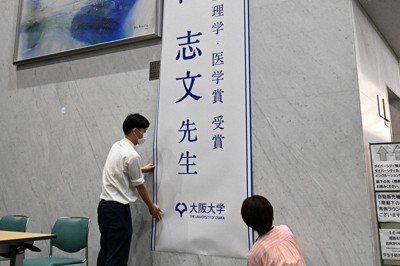

大きな拍手で迎えられ、大阪大(大阪府吹田市)で記者会見した坂口さんは一言一言をしっかりとした口調で語った。

坂口さんが後に「制御性T細胞」と名付けられるリンパ球の働きを突き止めたのは1995年。「免疫反応を抑えるリンパ球は人気のあるアイデアではなかった。研究費を稼ぐ必要があり、苦労した」と当時を振り返り、「私一人ではなくて世界中に同じような考えを持つ人がいた。だんだんその分野が大きくなってきた。ある意味、その人たちを代表して受賞になったんだと思っている」と重ねて周囲への感謝を述べた。

子どもたちに対しては、「世の中にはスポーツでもサイエンスでも興味をそそることはたくさんある。そういうものに興味を持ち続け、大切にしてほしい。気がついたら、非常におもしろい境地に達している」と自身の経験を踏まえ、エールを送った。【露木陽介、田中韻】

過去の受賞者らからも喜びの声

坂口志文さんのノーベル賞受賞決定に過去の受賞者らからも称賛が相次いだ。

2018年、免疫抑制の阻害によるがん治療法の発見で生理学・医学賞を受賞した、本庶佑(たすく)・京都大特別教授は「坂口先生は京都大学医学部の後輩。同じ免疫学のT細胞の制御に関する分野なので、特に誇りに思っている」と喜びを口にした。

「坂口先生がアメリカで十分な評価が得られていなかった時期に、坂口先生の研究内容を他の研究者に紹介したことや、所属先を探しているときに、日本に戻る手助けをしたこともあり、受賞をうれしく思う」と振り返った上で、「制御性T細胞についても、まだわからないメカニズムがあるので、今後、解決されるのを楽しみにしています」と期待を寄せた。

iPS細胞の発見で12年に同賞を受賞した京都大の山中伸弥教授は「免疫学における常識を覆され、自己免疫疾患やがん、さらには臓器移植など、幅広く医学に大きく貢献された。業績に心から敬意を表します」とコメントした。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。