真実を探求し、信念を貫く人――。ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大特任教授の坂口志文さん(74)は、成果が認められなくても粘り強く研究を続け、最高の栄誉にたどり着いた。愛弟子や共同研究者、同級生らが偉業を成し遂げた坂口さんの人柄を語った。

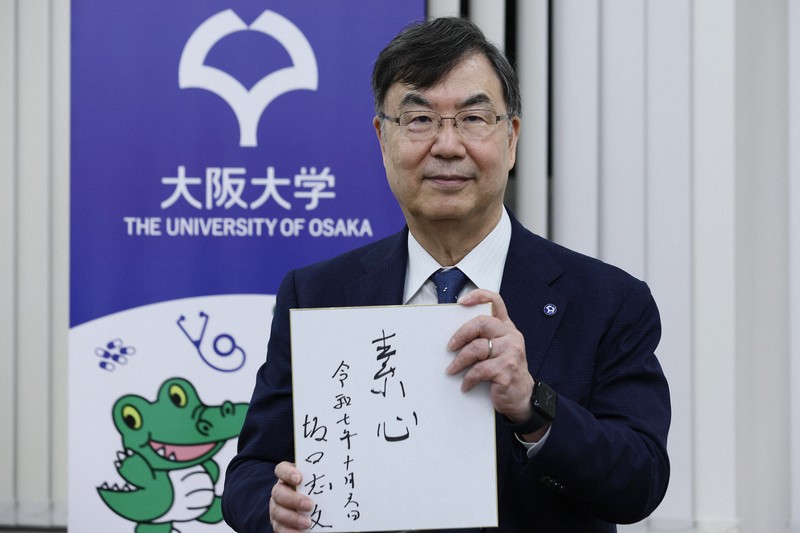

「なんとなく実感が湧いてきた」。受賞決定から一夜明けた7日午前8時ごろ、大阪大を訪れた坂口さんは約80人の教職員や学生に大きな拍手で出迎えられ、熊ノ郷淳学長から花束を贈呈された。「いろんな方からお祝いのメッセージをいただき、寝不足です」と笑いを誘った。

お祝いに駆けつけた医学部医学科5年の原子祥さん(23)は「坂口先生の研究は注目されなかった期間もあったが、研究成果を信じ、それがだんだん人に認めてもらえるようになってこの日を迎えた。その過程に感動した」と祝福した。

共同研究者「しぶとくしつこく」

愛弟子や共同研究者も坂口さんが一筋に研究する姿勢に畏敬(いけい)の念を抱く。

野崎徳洲会病院付属研究所の山口智之・主任研究員は2003年から約10年間、京都大と大阪大で坂口さんの研究室に所属していた。坂口さんを「僕の師匠」と呼ぶ。

免疫の働きを抑える細胞があることは長年、概念としてはあったが、実態不明のまま否定されていた。坂口さんはその存在を証明し、自らの研究で裏付けていった。山口さんは「他の人が出す論文や先行研究があっても全て自分で確認していた。たくさん論文を出すよりも真実を探求することに熱心で、制御性T細胞を見つけた人としての誇り、責任感を感じた」と語る。

受賞理由の一つになった論文を共同執筆した東京大の堀昌平教授は「制御性T細胞は疑いの目をかけられたこともあった。『冬の時代』が長かったが、信念を貫いて論文で積み重ねた。しぶとくしつこく、自分の考えを実証していった」と振り返る。

坂口さんとは研究で四半世紀の付き合いという名古屋市立大大学院医学研究科の山崎小百合教授は受賞の知らせに「うれし泣き」したという。「最初は受け入れられなかった研究が世界に認められ医学の教科書に載るまで、一筋に研究されていた。今では自己免疫疾患だけでなく、あらゆる免疫反応を抑制できると分かっている。40年も前にその常識を見抜いた力もすごい」と改めて脱帽していた。【中村園子、高橋由衣、寺町六花、垂水友里香】

高校同級生「待ちに待った」

坂口さんが卒業した滋賀県長浜市の県立長浜北高校の同級生らも、吉報に声を弾ませた。

近年は毎年、ノーベル賞の有力候補として名前が挙がっていただけに、木全正顕さん(75)は「この10年、待ちに待った。やっと『おめでとう』と言える時が来た」と感無量の表情。坂口さんについて「授業中に居眠りしていても、先生が再度質問すると即答するぐらい頭が良かった」と当時の様子を語った。

坂東武久さん(74)は「おとなしい人で、一人黙々と勉強を頑張っていた」と振り返り、「半分諦めていたが、感激です」と喜びをかみしめた。

同校の大森文子校長は「今年は長浜高校と統合して10年目の節目に当たり、うれしい知らせになった。在校生にとっても励みになる」と話した。【長谷川隆広、根本佳奈】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。