気球を成層圏へ飛ばす「スペースバルーンプロジェクト」に挑む愛知県立旭丘高校(名古屋市東区)天文部。昨年は1号機の打ち上げに成功し、目指す「世界一宇宙に近い高校」に一歩近づいた。

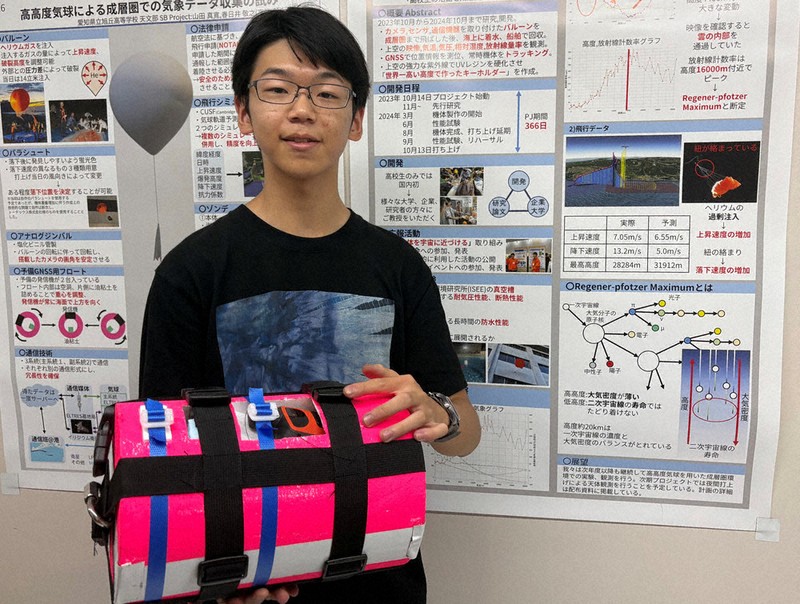

部長として約300人もの部員を率いるのが、2年の岡田颯仁さん(16)だ。プロジェクトのマネジャーも務める岡田さんは、「普通の高校生でも、頑張れば宇宙航空産業に参入できることを示したい」と力を込める。

天文部の活動は1958年の創部以来、天体観測がメインだった。だが、新型コロナウイルス禍で活動はストップ。2023年、「部員一丸で何か大きなことに取り組みたい」と立ち上がったのがバルーンプロジェクトだ。初回の大きな目標は、上空10~50キロの成層圏から地球を動画撮影することと決まった。

昨年10月。愛知県田原市の伊良湖岬から、カメラやセンサーを取り付けた高高度気球を初めて上空へと打ち上げた。気球は目標通り、地上約30キロまで到達して破裂。パラシュートで海上に落下した搭載物の回収にも成功し、地球の撮影のほか、気温や気圧などの気象データも集めることができた。

実はこの時、打ち上げには参加していなかった岡田さん。宇宙に関心があり軽い気持ちで入部していたものの、活動への参加は数回程度だった。

だが、打ち上げの様子を動画の生配信で見て、心を揺さぶられた。「バルーンが浮いていくのを見て、すごくかっこいいなって。青くて丸い地球を、私も自分の力で見てみたいと思いました」

それ以降、部活に毎日通って猛勉強した。プロジェクトの継続も自ら提案して、仲間から賛同を得た。年明け早々、マネジャーの役職を先輩から継承。この春、部長に就任した。

機体の開発から打ち上げ、活動のPRまで、すべて生徒たちが主体だ。1回の打ち上げにかかる50万円以上の経費のほか、研究開発費などはクラウドファンディングで資金を募る。今、企業や大学から、機材の提供や技術的なアドバイスといった支援を受けられるのも、こうした努力の結果だ。

「プロジェクトを成功させたい」思いとともに、部長として心がけるのは「最大限楽しめる組織作り」だ。「みんな楽しみながら活動している。その楽しさをいかに守って育てるかが一番大事なこと」。機体の開発などを巡って部員同士で意見がぶつかり合うことは日常茶飯事だが、そうしたやりとりも組織としてまとまるステップとして、前向きに受け止める。

2度目の挑戦となる今年、狙うのは星空の撮影。準備はほぼ整った。仲間と自分の思いを乗せた気球の打ち上げは、もう間もなくだ。【酒井志帆】

岡田颯仁(おかだ・はやと)さん

2008年、北名古屋市生まれ。幼い頃から図鑑や百科事典をよく読み、ブラックホールや物理学に関心があった。将来は、宇宙開発を担う機関に就職し、「多くの仲間と大きな計画に挑みたい」。好きな食べ物は漬物。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。