セクハラ、パワハラ、マタハラ、SOGI(性的指向、性自認)ハラ……。人々がハラスメント(嫌がらせ)と感じる行為を指す単語は、時代の変化を反映するように多様化しました。民間の調査では、ハラスメントかどうか線引きが難しい「グレーゾーン」の言動が職場に広がっている実態も明らかになっています。ハラスメントの歴史にも触れながら、現状と課題を解説します。

ため息もハラスメント?

Q ハラスメントにも「グレーゾーン」があるって聞いたよ。

A 東京都内の企業「KiteRa」が今年6月に実施した調査で、ハラスメントとは言えないまでも、不快感や戸惑いを覚える言動(グレーゾーンハラスメント)を職場などで経験した人が5割に上りました。インターネットを利用し全国のビジネスパーソンを対象としたアンケートで、18~65歳の1196人が回答しました。

Q 具体的にどんな言動が「不快」とされるの?

A ため息や舌打ち、あいさつを返さないといった不機嫌な態度は、26・2%の人が経験しました。社内の飲み会や接待への参加強制(16・2%)や、プライベートな質問への回答を強要(12・0%)もありました。「俺の若い頃は……」とか「今どきの若者は……」と説教じみた語りを続けたり、「あなたのためを思って」と一方通行のアドバイスをしたりというのもグレーゾーンだそうです。

Q 無意識のうちにやっていそうだよ。

A あらら。しかしグレーゾーンに該当するような言動については、全体の6割が「行ったことがない」と答えました。セクハラやパワハラは法律によって事業主に防止措置が義務付けられ、いけないことだという認識も広がっています。

一方で、交際相手の有無や休日の予定といったプライベートな質問をした経験がある人は全体の15・3%、不機嫌な態度で接した経験がある人は11・4%いました。さらに、該当する何らかの言動をした経験がある人の6割が、良かれと思っての行動だったそうです。

Q 私たちはどうすればいいのかな。

A 受けた言動が原因で、45・8%の人が退職を検討しており、グレーゾーンだからと軽く考えるのは禁物です。多くの人が働きやすく、快適な職場環境を作るためには、どんなことで不快感や戸惑いを感じられるか、認識をしっかりと共有する必要がありますね。

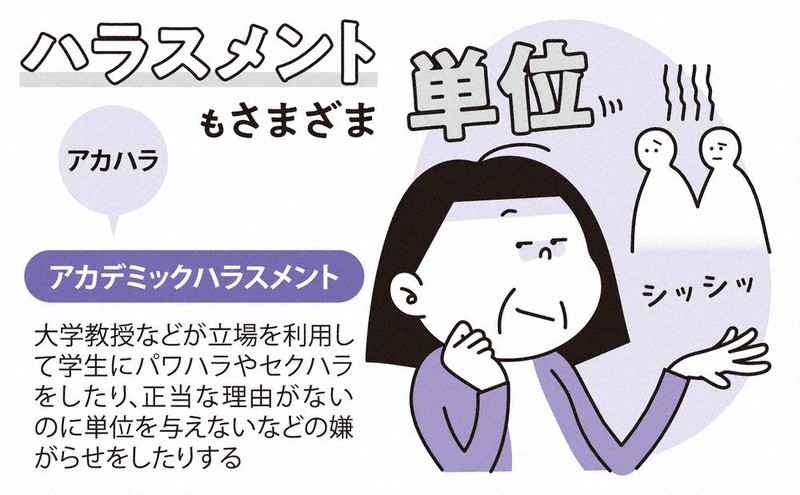

「○○ハラ」なぜ増加?

Q そもそも「○○ハラ」はいつからあるの。

A 最初のセクシュアルハラスメントという言葉が日本で広く知られるきっかけとなったのは「福岡セクハラ訴訟」です。上司に性的な悪評を広められ、退職を強要された女性が1989年に慰謝料の支払いを求めて福岡地裁に提訴し、92年に勝訴しています。89年の新語・流行語大賞の新語部門金賞にも選ばれました。

Q パワハラは?

A パワーハラスメントはメンタルヘルス相談などを担う東京都内の会社が2001年に生み出した言葉で、意外と新しいです。パワハラについては22年4月から、全事業主に防止措置が義務付けられています。

Q 最近はカスハラも話題になるよ。

A 顧客や取引先による理不尽な要求などを指すカスタマーハラスメントは深刻な社会問題となりましたね。カスハラに関しても、今年6月に企業や自治体などに対策を義務付けるための法改正がありました。

Q なぜ「○○ハラ」の種類は、こんなに増えているの。

A ハラスメント問題に詳しいジャーナリストの白河桃子さんは「多様化したというよりは、元々存在していたハラスメントが時代の変化によって可視化されやすくなった」と指摘しています。

また、交流サイト(SNS)などのツールが増えていることも理由に挙げられます。これには二つの意味があり、一つはデジタルツールを介して新たなハラスメント行為が生まれたということです。例えば他の社員も読めるグループチャットで叱責する、労働時間外に何度もメッセージを送り、返信を求めるといったものですね。もう一つは、SNSなどで情報が広がりやすくなったということもあります。

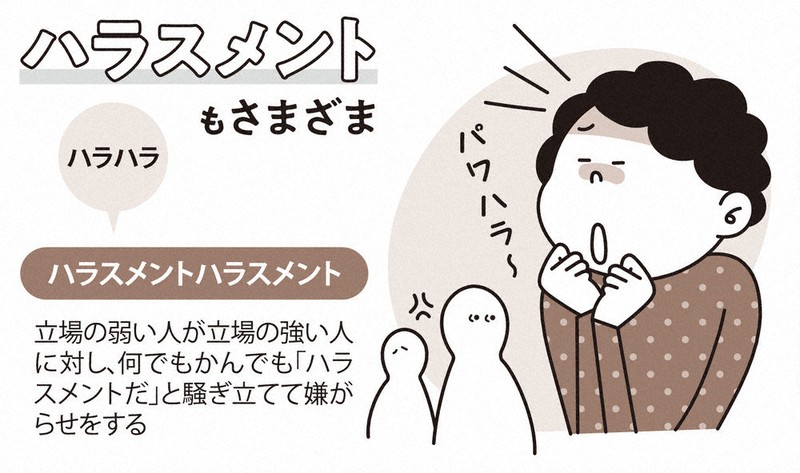

Q 「○○ハラ」が世にあふれるのは、メディアが騒ぐからだって批判もあるよ。

A 何でもかんでもハラスメントにしすぎだ、という批判は確かにあります。しかし、人知れず不快感や苦しみを抱え込んでいる人が今もどこかにいるかもしれません。

白河さんは「何ハラに当たろうが、される側の被害は全く同じ。『私はこのハラスメントの該当者だったんだ』『声を上げてもいいんだ』というような動きが生まれたのは、いろいろな『○○ハラ』という言葉がたくさん生まれ、しっかり流布されたおかげもあると思います」と指摘します。誰もが生きやすい社会にしたいですね。【文・千脇康平、グラフィック・小沢智美】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。