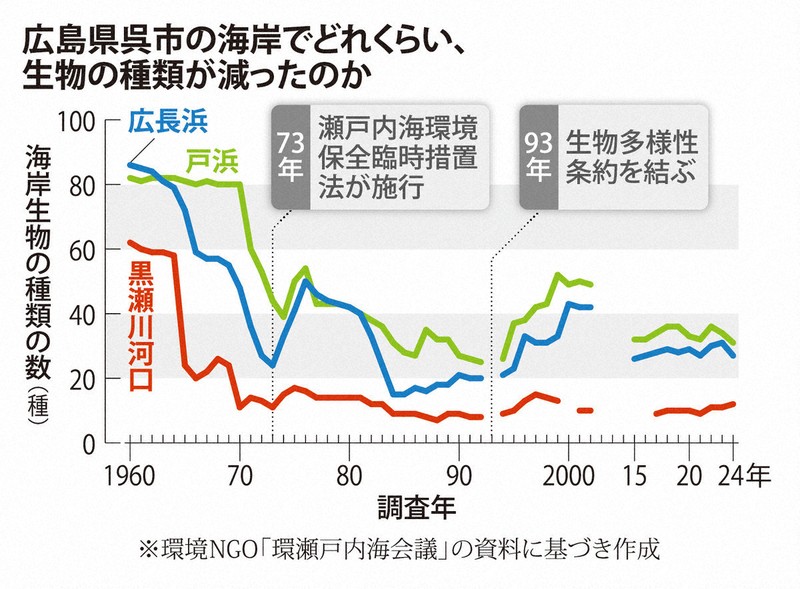

瀬戸内海に面した広島県呉市の磯と干潟では、60年以上も海岸生物の定点観測が続いている。1960年代初頭と比べると、生物の種類は6~8割も減少していることが、瀬戸内海沿岸の住民でつくる環境NGO「環瀬戸内海会議」(事務局・岡山市)などの調査で明らかになった。

調査したのは、自然の磯が残る広長浜地区と戸浜地区、工場地帯を流れる黒瀬川(広西大川(ひろにしおおかわ))の河口の計3地点。今年は6月にナマコやウニ、ヒトデなど浅い海や干潟に生息する生物の状況を調べた。

その結果、広長浜地区では27種を観察することができた。調査が始まった60年には86種が確認されており、この10年は30種前後で推移しているという。

他の2地点でも同じような傾向だった。

調査は元々、地元の中学教師が60年から毎夏、生徒と一緒に市内6カ所の海岸で実施していた。90年代になって、環瀬戸内海会議の湯浅一郎・共同代表が活動に加わった。2000年代初頭に中断したが、15年に広長浜地区など3地点に絞って観察を再開させていた。【宇城昇】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。