この夏、山梨県北杜市で小児がん患者らが集うキャンプがあった。がんを告知された子どもたちが気持ちを共有する目的で1998年から実施していたが、今回が最後になるという。

「人生そのものだった」

かつて小児がんと闘った男性は、同じ境遇の子どもたちが集ったキャンプについてそう話す。

25年以上の活動が子どもたちに与えた影響は何か。その歩みと意義を振り返る。

国内初の「告知された子どものキャンプ」

この活動の正式名称は「スマートムンストン サマーキャンプ」(スマムン)。きっかけは毎日新聞の読者などから寄せられた小児がん征圧募金だった。

子どものお小遣いからも募金があり、小児がんの取材をしていた記者たちが「有効に生かしたい」と声を上げた。3人の医師と2人のソーシャルワーカー、看護師の協力を得て実現した。

聖路加国際病院の小児科部長だった細谷亮太医師が、がん患者本人への告知を進めており「国内初の告知された子どものキャンプにしよう」と提案。細谷医師を代表に、任意団体「がんの子どものためのキャンプ連絡会」を設立した。

病気などの子ども向けのキャンプは、既に米国で俳優のポール・ニューマンが主宰したものがあり、日本でも家族で参加する形式は存在した。連絡会に参加した医師らはこうした活動に詳しく、「キャンプの経験が患者本人の闘病意欲などに大きな影響を持つ」と実感していた。

しかし、当時はまだ小児がんをタブー視する空気が根強く、日本での活動は限定的だった。

新たなキャンプは専門医らの協力を得て、初めて全国規模で参加者を募った。参加者が自由に語る場にするために、親やきょうだいの参加を認めなかったのも斬新だった。

参加者が継続的にキャンプに関わってボランティアなどを担い、患者として守られる立場だった「がん経験者」が自立して運営することを目指した。

夜遅くまで語り合う「お話し会」

初回は神奈川県の三浦半島で開いた。ヨットを出してくれる人、馬に乗らせてくれる人、米国のバルーンパフォーマー……。さまざまな人の協力を得て、小児がん経験者31人を含む約80人以上が集った。参加者により「スマートムンストン」の名称が決まった。3人の医師の頭文字(細谷さん、月本一郎さん、故・石本浩市さん)からとった。

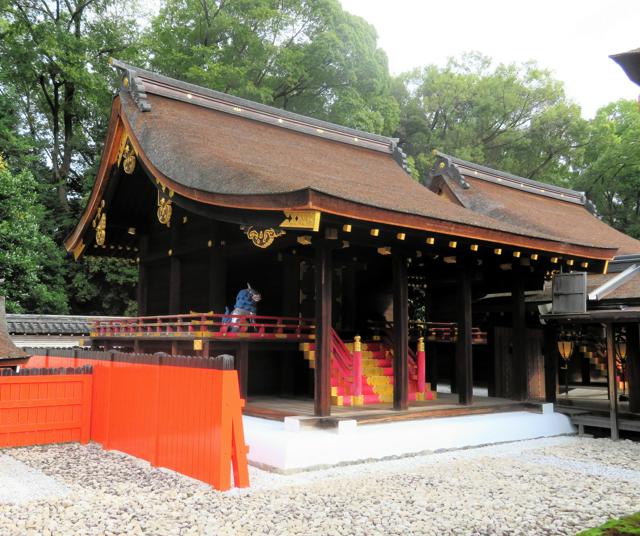

その後は「清泉寮自然学校」(山梨県北杜市)を中心に、熊本、高知、岐阜各県や北海道でも開催。キャンプの様子を描いたドキュメンタリー映画「風のかたち」も製作され、日本小児がん学会(現日本小児血液・がん学会)でもキャンプの成果が発表された。

2011年に細谷さんが代表を退くと、稲田浩子医師が引き継ぎ、公益財団法人「がんの子どもを守る会」の主催になった。これまでの参加者は、新型コロナウイルス禍のオンライン開催を含めて延べ2200人を超える。

キャンプは例年、2泊3日か3泊4日で実施。自然と触れ合うことを重視し、日中は地引き網やハイキング、カヌーの体験といったアクティビティーを組み込んだ。室内でできるお菓子づくりや牛の乳搾り体験、工作も用意された。

夕方にはバーベキューを、日が落ちればキャンプファイアを実施。ハイライトは、その後に開かれる「お話し会」だった。ホールに集った子どもたちは「病院」「学校」「将来のこと」などとテーマを決め、互いに真剣に胸の内を語り合った。

「同じ境遇の人に相談できた」

キャンプは子どもたちにとって貴重な体験となった。

小児がんを発症するのは年間約2300人と少なく、周囲に理解者がいるとは限らない。学校生活や、治療後の晩期障害、2次がんへの懸念など多くの不安を抱えながら、子どもたちは語る相手がいないという共通の悩みがあった。

「髪のない時に大人がじろじろ見るのが嫌だった」「(白血病だと言うと)いじめられたり、何かが変わったりしそうで」

お話し会では夜遅くまで語り合い、医師らは病院ではほとんど見せることのない子どもたちの悩みや表情に触れた。終末期を迎えた青年が参加したこともあり、命と向き合う場にもなった。

製薬会社に務める龍田義昭さん(39)は、小学5年生の時に悪性リンパ腫を発症。中学2年生だった00年、初めてキャンプに参加した。同世代のがん経験者に囲まれて楽しく遊び、成長するにつれてボランティア、リーダーなどキャンプ全体をまとめる立場を担った。

「放射線治療の影響だと思うが、不妊に悩んだ時も同じ境遇の人に相談できた。スマムンに感謝している」と話す。

高校生の時から参加する本島洋佑さん(43)らも「人生の一部」「欠かせない存在」と言う。

医師「がんの告知広まった」

ただ、次第に発足当初とは環境が変わってきた。リピーターが増えて新規の参加者が少なくなり、働き方改革などの影響で医療スタッフの参加も減った。病気に対する偏見も徐々に薄れ、小児がん経験者が各地で活発に活動しやすくなり、「スマムンは一定の役割を終えた」という見方もできる。

加えてキャンプを支援してきた毎日新聞も、新聞業界を取り巻く状況の変化などで関わり方を見直さざるを得なくなったという背景がある。守る会は25年3月、「独自のキャンプのあり方を模索する」などとしてスマムンの終了を関係者に通知した。

スマムンのメンバーは8月、清泉寮自然学校で“最後のキャンプ”を実施した。終了を残念がる参加者もいたが、守る会代表の稲田医師は「毎年欠かさずここに来ていた経験者たちには大切な場。今後、できることはないか探りたい」と前を向く。

発足からスマムンを見守った細谷医師は、20年以上にわたり開催した意義をかみしめている。

「キャンプができ、がんの告知が広まった。病気の子どもは特別扱いされがちだが、ひとりの人間として扱われる場ができたことは大きかった」【本橋由紀】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。