慶応義塾大学と東京医科大学は遺伝性の難病「プラダー・ウィリー症候群(PWS)」の根本的治療につながる可能性がある手法を開発した。ゲノム編集技術を活用し、働いていなかった原因遺伝子のスイッチをオンにした。患者のiPS細胞からミニ臓器(オルガノイド)を作り、遺伝子が働いていることを確認した。

PWSは1万5000人に1人の割合で発症するとされ、誕生直後から筋力が低下したり発達が遅れたりし、成長すると過食やホルモン異常などを引き起こす。原因になる遺伝子は父親からは受け継がれず、母親から受け継ぐ遺伝子はスイッチがオフになっており働いていない。これまで治療法は対症療法しかなかった。

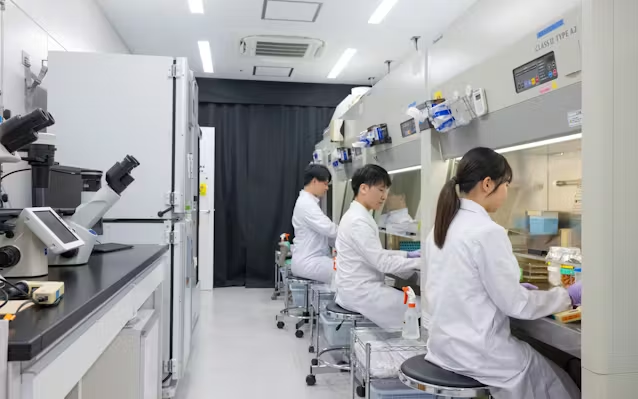

研究チームは遺伝子を操作するゲノム編集技術を応用した。DNAに付くのりのような役割を持つたんぱく質に、遺伝子のスイッチをオンにする酵素をくっつけ、狙う場所を教える「ガイドRNA」とともにiPS細胞に入れた。すると原因遺伝子が働くようになり、オフになっていたスイッチがオンになっていた。

iPS細胞から脳の視床下部のオルガノイドを作って効果を確かめたところ、遺伝子のスイッチがオンになり、遺伝子の働きも回復することがわかった。狙った場所以外でスイッチがオンになることもなかったという。

慶応義塾大学の岡野栄之教授は「根本的な治療法がなかった疾患の新しい治療法につながる。5年後をめどに臨床研究を始めたい」と話す。脳に薬剤を届ける手法などを検討し、実用化に向けて開発を進める。成果は英科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に論文で掲載された。

【関連記事】

- ・アレルギー低減卵、広島大学とキユーピー開発 27年度以降実用化へ

- ・iPS細胞の発見、恐れを抱いた 京都大学の山中伸弥教授

- ・筋ジストロフィー、治療効果長い新手法 九大発新興が日米で治験へ

- ・ネコの遺伝子いじりネコアレルギー解決 人間は創造主か

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。